Tirteo, consonanze ottocentesche

Ricezione del Classico I canti guerreschi del poeta spartano che esortava alla bella morte, ripresero vita con la Rivoluzione francese. Enrico Cerroni ne ha studiato la fortuna italiana, Risorgimento e oltre, da Quasar

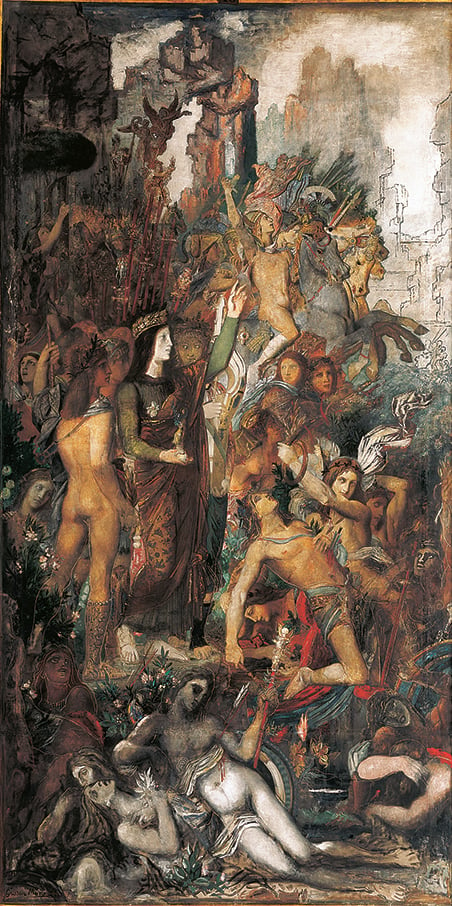

Gustave Moreau, Tyrtée chantant pendant le combat, 1860, Parigi, Musée Gustave Moreau, foto RMN-Grand Palais / René-Gabriel Ojéda

Gustave Moreau, Tyrtée chantant pendant le combat, 1860, Parigi, Musée Gustave Moreau, foto RMN-Grand Palais / René-Gabriel OjédaRicezione del Classico I canti guerreschi del poeta spartano che esortava alla bella morte, ripresero vita con la Rivoluzione francese. Enrico Cerroni ne ha studiato la fortuna italiana, Risorgimento e oltre, da Quasar

Probabilmente, il nome di Tirteo suscita oggi l’effetto che il nome di Carneade causava in don Abbondio: «Chi era costui?». Nell’Ottocento, invece, questo poeta greco era assai più noto, sì che il titolo di «Italico Tirteo» era quasi dovuto per ogni letterato patriottico degno di rispetto. Si trattava di certi canti guerreschi che esortavano gli opliti spartani alla «bella morte» nelle guerre messeniche, come nella resa di Pascoli: «Essere morto è pur bello se il prode tra i primi campioni / cadde così per la sua patria pugnando da eroe». Certo, i classici avevano al tempo uno spazio rilevante nella nostrana cultura letteraria, e anche in quella politica: «appena uno studentello scarabocchia in rima quattro improperi e vituperi contro lo straniero, è Tirteo», tuonava Vittorio Imbriani nel 1868. Dunque un poeta patriottico?

In effetti, nei decenni che videro risorgere l’idea di Italia, l’accostamento con l’antico poeta fu ripetuto ossessivamente. L’onore d’esser detto Tirteo toccò, più d’ogni altro, a Giovanni Berchet (già nel 1832, così lo definì Piero Maroncelli), poi a Goffredo Mameli, Luigi Mercantini, e molti altri, oggi dimenticati: nella foga delle analogie, perfino (in modo assai improbabile) al conte Giacomo Leopardi (che cantava la brama di «procombere», ma…). Di questa fase della nostra cultura classica discute Enrico Cerroni, Tirteo in Italia dalla fine del Settecento al 1940 (Quasar, pp. 228, € 31,00). Un interesse verso i pochi frammenti noti del poeta maturò già prima della Rivoluzione francese, entro un forte «miraggio spartano» e in un clima alla David: le «maschie odi militari»di Tirteo (come le chiamò Vittorio Alfieri) sollecitavano astratti furori plutarchei. Verso la fine del secolo comparvero le prime traduzioni in italiano, opera di un erudito abruzzese (1791), e di un gesuita veneziano (1795). In breve, le guerre rivoluzionarie e poi napoleoniche fecero dei marziali e austeri distici di Tirteo un precedente per altre sanguinose marsigliesi europee.

Ripercorrendo la storie del ritorno a Tirteo, Cerroni esamina in dettaglio le scelte dei traduttori nostrani, a cominciare dal metro (ottava, decasillabi, dodecasillabi, ma anche canzoni quasi leopardiane): più che la fedeltà all’originale, all’epoca se ne perseguivano il superamento, attraverso gesti di grande libertà. Con pazienza filologica, Cerroni indaga quale testo greco fosse adibito di volta in volta e valuta le scelte traduttive. Emergono le ampie, attese consonanze con la poesia ottocentesca di Manzoni o Berchet, ma anche con i libretti d’opera, vero repositorio della lingua poetica italiana dell’Ottocento: «tirtaico» era certo il «Suoni la tromba, e intrepido / io pugnerò da forte /: bello è affrontar la morte / gridando libertà», dai Puritani di Pepoli per Vincenzo Bellini (1835). Di fatto. Tirteo in Italia non mutò tanto nei dettagli del testo, ma nello scopo del canto. Al poeta si guardò per il moto d’indipendenza della Grecia, che attrasse anche giovani nostrani come Santorre di Santa Rosa «che a Sfacteria dorme», e poi per le lotte a Creta, e pure in altri moti europei (e Teodoro Körner fu, immancabilmente, il «Tirteo tedesco»). Dunque quei versi, nati per sostenere una guerra di aggressione, furono usati come canti di liberazione nazionale: la loro fortuna è così la storia di una «clamoroso errore». I futuri artefici dei moti del 1821 che studiarono Tirteo nella Torino della Restaurazione cercavano ispirazione nell’antica Grecia, certo più che nella romanità, imperialista e cesarizzata, di cui s’era poc’anzi appropriato Bonaparte (come chiariscono le fondamentali pagine di Pietro Treves, L’idea di Roma e la cultura italiana nel secolo XIX, Ricciardi 1962).

Divenuto dunque un poeta patriottico, Tirteo servì di supporto a velleitari e generosi progetti quarantotteschi alla Mazzini, e suscitò entusiasmi che ressero anche dopo l’Unità: lo provano varie traduzioni uscite fino al principio del Novecento. Fu l’esito della protratta celebrazione del mito risorgimentale, e della sua diffusione in tutta Italia. Assai varie, tuttavia, le personalità dei traduttori, tra cui si trovano umbratili eruditi locali: ma pure numerosi sacerdoti, talora legati al cattolicesimo liberale («neoguelfo»), come Giuseppe Arcangeli (1807-1855), la cui liberissima resa di Tirteo restò citata a lungo. Differente il caso di Felice Cavallotti (1842-1898), figura di maggior rilievo. Egli tradusse Tirteo (1878) con un’operazione «ideologica» (che a Cerroni pare un limite: p. 109), retta da chiara passione politica e civile. Per un poligrafo e politico di posizioni garibaldine e repubblicane, non ignaro in greco e autore di un dramma sugli oppressi Messeni, era gesto notevole. Le sue scelte poetiche e politiche non piacquero (et pour cause) al meno noto Arnaldo Monti, autore anche di un minuto studio sulla fortuna di Tirteo in Italia (1911): l’operoso professore torinese era un aggressivo nazionalista antigermanico, che incorse nelle ironie taglienti di Gramsci prima d’approdare, coerentemente, al fascismo.

Ripensare questi studi è un modo per ripercorrere «le vie del classicismo» italiano, che fu ambivalente, perché capace di decorare stancamente con motivi antichi certe operazioni di retroguardia (come le guerre coloniali), ma anche di sorreggere idealmente gesti progressisti. Ancora nel 1906, Pascoli poteva commemorare il garibaldino Antonio Fratti, caduto a Domokòs combattendo per la Grecia, evocando i militi spartani in guerra con le rosse vesti, «su le tibie intonando embatèri / del vecchio Tirteo». Poco più tardi, l’orrore violento della Guerra europea estinse per sempre gli ardori ottocenteschi della mischia eroica, cancellando le «belle morti», anche vittoriose. Si capì che la parola degli «scrittori di guerra» aveva avuto più verità, e segnava la fine degli eroismi classicheggianti: sicché la traduzione pur pregevole di Ettore Romagnoli giunse, come dire, postuma (1935). La liquidazione si compì anche sul piano letterario. Soprattutto dopo i Lirici greci di Quasimodo (1940), dove per altro Tirteo non era presente, la svolta fu netta: la rinuncia alla tradizionale lingua «anticata» nelle traduzioni fu irreversibile, e l’emarginazione (o il rigetto) del bellicismo privilegiò altri poeti più propriamente lirici, e altri stili di traduzione.

Pur individuando nel 1940 tale cesura, il ricco percorso delineato da Cerroni si estende con sintetica appendice fino ai giorni nostri, e suggerisce ulteriori riflessioni. Le traduzioni presenti sono quasi sempre «a fronte» e senza impegno di gara formale con il testo greco. Ma la svolta nel giudizio su Tirteo si misura pure nelle storie letterarie. In un fortunato manuale per i licei, Gennaro Perrotta poteva scrivere proprio nel ’40 che «ancor oggi i carmi di Tirteo appartengono non per il loro valore poetico, ma per il loro altissimo valore morale e patriottico, all’umanità». Mette conto contrapporvi l’osservazione di un intellettuale francese, fin troppo patriottico. Nella sua antologia della poesia greca (1943-’44), Robert Brasillach attribuì ai versi di Tirteo «du mouvement et de l’ardeur», ma pure «une allégresse encourageante à chanter la mort des autres avec une curieuse concupiscence à la fois sadique et admirative». Ciò gli suggeriva il cupo presente. Finita la guerra, niente più Tirtei, niente eroi di Laconia, niente Termopili. Delle memorie classiche rimase solo l’agghiacciante consapevolezza di un inganno: Wanderer, kommst du nach Spa… (Heinrich Böll, 1950).

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento