Tecnologia e tradizione per un ordito di genere

60. Biennale di Venezia Parla l’artista di origine uzbeka Aziza Kadyri che opera tra Londra e Tashkent. «Don’t Miss the Cue», fino al 24 novembre presso le Tese Cinquecentesche dell’Arsenale di Venezia. «Ho giocato sulla dualità del termine "cue" che è il segnale per dare inizio a qualcosa, ma indica anche un codice sociale relativo alle norme di comportamento per le giovani donne». «Sono incredibilmente appassionata di ricami e tessuti, essendomi formata come costumista. E la mia famiglia, da generazioni, lavora nell’industria del cotone e della moda»

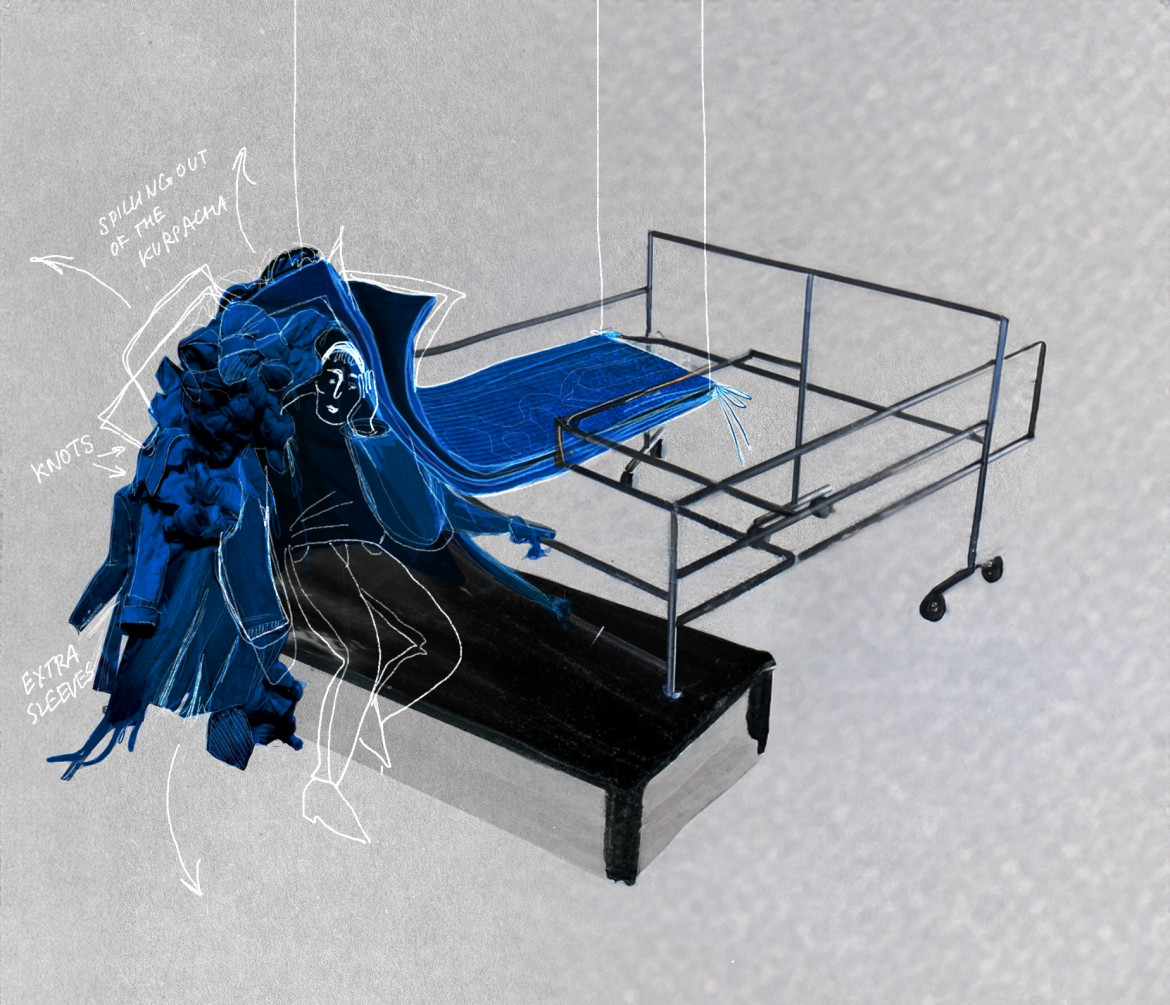

Un'immagine da «Don’t Miss the Cue», 60. Biennale di Venezia Foto di Manuela De Leonardis

Un'immagine da «Don’t Miss the Cue», 60. Biennale di Venezia Foto di Manuela De Leonardis60. Biennale di Venezia Parla l’artista di origine uzbeka Aziza Kadyri che opera tra Londra e Tashkent. «Don’t Miss the Cue», fino al 24 novembre presso le Tese Cinquecentesche dell’Arsenale di Venezia. «Ho giocato sulla dualità del termine "cue" che è il segnale per dare inizio a qualcosa, ma indica anche un codice sociale relativo alle norme di comportamento per le giovani donne». «Sono incredibilmente appassionata di ricami e tessuti, essendomi formata come costumista. E la mia famiglia, da generazioni, lavora nell’industria del cotone e della moda»

Un «teatro domestico» con i riflettori che illuminano il blu, sia della tradizione che della tecnologia, quello proposto dall’artista Aziza Kadyri (nata a Mosca e cresciuta in Cina, vive e lavora tra Londra e l’Uzbekistan) nel suo viaggio fuori e dentro i codici della società uzbeka presentato nelle Tese Cinquecentesche dell’Arsenale alla 60. Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia (fino al 24 novembre). Curato dal Centre for Contemporary Art Tashkent, il padiglione dell’Uzbekistan è supportato dall’Uzbekistan Art and Culture Development Foundation. Per la realizzazione di Don’t Miss the Cue l’artista ha collaborato con la ricamatrice Madina Kasimbaeva, maestra nella realizzazione dei tradizionali «suzani» e il collettivo Qizlar (Anastasia Sever, Sofia Seitkhalil, Gulnoza Irgasheva) di cui è co-fondatrice, un gruppo di giovani artiste di base a Tashkent che insieme a Kamila Zakhidova, Camilla Anvar, Fanis Sakellariou e Amalia Aibusheva hanno interpretato nei diversi linguaggi artistici la voce delle donne dell’Uzbekistan con cui si sono confrontate sui temi del sentirsi a casa e delle esperienze di migrazione. Punto di forza dell’intero progetto è proprio l’affermazione della collettività femminile nell’elaborazione di un processo creativo che affronta questioni di appartenenza, memoria e identità.

Partiamo dal titolo del padiglione: «Don’t Miss the Cue»…

Volevamo qualcosa di divertente che creasse confusione ma in maniera positiva. Abbiamo giocato sulla dualità della parola «cue» che è il segnale per dare inizio a qualcosa, ad esempio quando si va in scena a teatro, ma indica anche un codice sociale che riguarda le norme di comportamento per le donne.

Il tema del teatro funziona come leit-motiv di tutti gli aspetti della mostra?

Deriva dalla mia esperienza personale, considerando che ho studiato come scenografa e costumista di teatro ma riflette anche l’aspetto legato alla migrazione. Sono nata a Mosca da genitori uzbeki: ho vissuto anche in Uzbekistan e parecchio tempo in Cina prima di andare nel Regno Unito. In questo lungo viaggio nell’area continentale dell’Eurasia, da adulta ho fatto l’esperienza del lavoro in teatro, nel backstage, camminando in quegli ambienti stretti e nei corridoi bui ma pieni di oggetti di scena, scenografie e costumi che raccontano diverse narrative che non sono collegate tra loro. Ho trovato interessante vedere come quei diversi pezzi fossero come memorie fermentate delle varie storie. In qualche modo le ho sentite parallele alla mia stessa esperienza personale, nel provare a definire la mia identità in questa migrazione, recandomi in luoghi diversi senza però essere realmente connessa con le mie radici. Metaforicamente volevo anche cercare certe cose nel backstage della mia formazione. L’idea è che gli spettatori facciano esperienza, nel muoversi all’interno di un labirinto alla scoperta di artefatti e pezzi che contengono memorie, soprattutto di donne che andando in scena hanno bisogno di definire se stesse e la loro posizione nella società. La possibilità è che si diventi attori o spettatori, oppure che si cambi in continuazione, spostandosi da un ruolo all’altro, rimanendo nascosti dietro il sipario oppure andando sotto i riflettori. Un’esperienza che è molto personale, ma, al tempo stesso anche universale.

Ha un significato l’uso del blu nelle diverse tonalità come colore dominate?

Ci sono diversi livelli semantici, alcuni più espliciti, altri nascosti. Per prima cosa si tratta di esplorare uno spazio. Quelli urbani, in Uzbekistan, sono dominati dall’azzurro, le cupole azzurre delle moschee, i mosaici azzurri sulle facciate degli edifici. Sono blu perfino i teloni che coprono gli spazi dove sono in corso dei lavori edilizi. Anche gli indumenti sono spesso blu, tinti con l’indaco: i tradizionali costumi femminili chiamati «paranja» e le giacche maschili dette «chapan». Tantissimi oggetti artigianali sono di questo colore, come le ceramiche blu e verdi. Anche l’abito che indosso è confezionato con un tessuto a righe detto «bekasam» in una variante che proviene da Tashkent. Nelle sculture tessili che sono parte della mostra ho usato lo stesso tessuto. Un tessuto che appartiene alla quotidianità, non è quello riservato ai grandi eventi. Volevo mostrare la varietà e la bellezza della vita quotidiana. Il blu, inoltre, è il colore della tecnologia con cui giochiamo nel padiglione. Lo schermo del computer è blu e il termine «blue screen» indica sia una schermata di errore che il processo che permette di ottenere inquadrature altrimenti impossibili.

Parlando di tecnologia è interessante come l’Intelligenza artificiale abbia interpretato i motivi tradizionali dei ricami «suzani» elaborando pattern occidentalizzanti. Qual è per te la negoziazione tra tradizione e innovazione tecnologica?

Penso che questo riguardi tanti aspetti della mia pratica artistica. Sono incredibilmente appassionata di ricami e tessuti, essendomi formata come costumista. La mia famiglia, da diverse generazioni lavora nell’industria del cotone e della moda in Uzbekistan. Ho grande confidenza nel trattare il tessuto e la sua plasticità nella maniera in cui crea un dialogo con il corpo e lo spazio. Parlando ancora una volta metaforicamente, mi interessa il tessuto per la sua adattabilità e il modo in cui riflette questo concetto in relazione alle migrazioni, quando ci si sposta da un luogo all’altro. Un’altra mia passione è quella di lavorare con l’IA e la Realtà aumentata. Sto ancora riflettendo su come queste due diverse passioni possano funzionare insieme e quello che si vede in questo padiglione è un esperimento. Ho usato il sistema Stable vision di navigazione assistita per la realtà aumentata su una vasta area che ho modificato inserendo immagini di ricami tradizionali uzbeki e vedendo cosa sarebbe successo, tra allucinazioni e idee. Il programma che uso è disponibile pubblicamente ma è prodotto in occidente e i dati che vengono usati non riconoscono elementi della cultura dell’Eurasia, perciò generano qualcosa che è vicino alla rappresentazione occidentale. Così il motivo del pavone nei ricami «nurata suzani», simbolo di saggezza e fertilità nello zoroastrismo centrasiatico, si evolve in una forma stilizzata di macchina da cucire. Per me è interessante esplorare tali pregiudizi per sottolineare anche l’importanza per noi giovani donne dell’Uzbekistan e dell’Asia Centrale di confrontarci con questa tecnologia per creare più diversità.

Nella realizzazione dell’intero progetto espositivo è stata fondamentale la collaborazione con il collettivo Qizlar…

Quando sono stata invitata dalla commissione dell’Uzbekistan Art and Culture Development Foundation a realizzare questo progetto per la 60. Biennale di Venezia ho detto che la mia pratica artistica non è individuale, infatti lavoro molto con le comunità per la creazione di piattaforme culturali per giovani donne in Uzbekistan come il collettivo Qizlar. Tutte insieme abbiamo creato questo «viaggio». In loco, il collettivo ha fatto più ricerche e intervistato donne, collaborando con loro, nutrendo questa relazione, registrando suoni, voci, immagini. Anch’io, mentre ero a Londra, ho fatto ricerca. Tutto questo è stato trasformato in forme scultoree che incorporano memorie che il pubblico può percepire, facendone esperienza nell’entrare fisicamente nello spazio della mostra.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento