Tano D’Amico, un fotografo ribelle alla miseria delle cose

SCAFFALE «Immagini che vivono», di Viviana Vacca edito da ombre corte

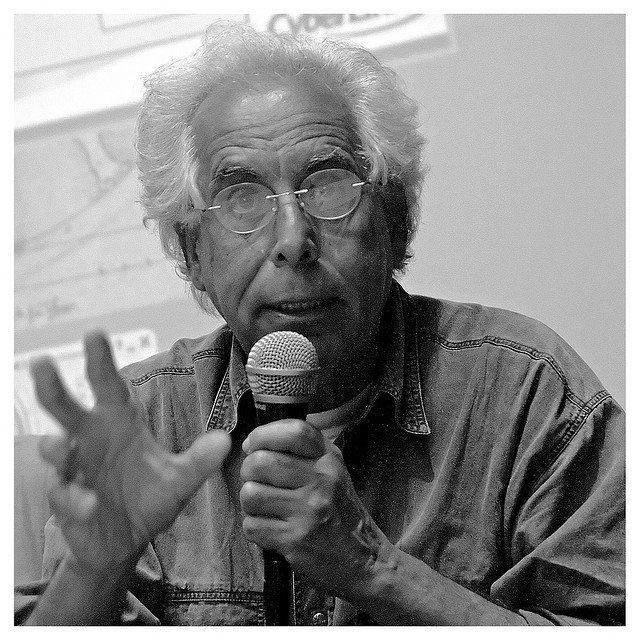

Un ritratto di Tano D'Amico

Un ritratto di Tano D'AmicoSCAFFALE «Immagini che vivono», di Viviana Vacca edito da ombre corte

«La verità non è mai nei verbali della polizia, nelle sentenze dei tribunali. La verità bisogna farla. Non è qualcosa che esiste e che le macchine fedelmente riportano. La verità è una creazione dell’uomo, la più bella forse, ma in natura non esiste. È l’uomo che la farà vedere mettendo insieme le cose, mostrando il contesto. Una macchina questo non lo potrà mai fare, la verità è un insieme di ricerche, una ricerca che non finisce mai che l’umanità può fare».

Sembrano la fine di una cena, queste parole di Tano d’Amico, poste a conclusione del libro Immagini che vivono. Politica e fotografia in Tano d’Amico della filosofa Viviana Vacca (per la sezione Cartografie, ombre corte, pp. 118, euro 10). Una cena con commensali vari, l’estetica, l’immagine come categoria e quella come poetica, Benjamin e Barthes, Deleuze e Didi Huberman, la politica e la libertà, un film di Anghelopulos, il dolore e la speranza.

SCRITTURA DENSA e partecipata quella di Viviana Vacca che interroga lo stupore provato davanti alle foto commosse che hanno raccontato «non i movimenti, ma il movimento». Nello specifico quello ineffabile del desiderio, nel quale svolgere il possibile della nostra potenza di uomini, immortalato nella sua inidonea fissità dagli scatti iconici di D’Amico.

È come se Tano D’Amico fosse il fotografo del quid che avvia la macchina insorgente. L’ineffabile, mistico, guizzo che prende l’oggetto ritratto e lo fa ribellare alla predefinita condizione di passività e, per dispetto, lo fa tramutare in soggetto della storia. Come se l’argomento fosse sempre quel rifiuto del potere all’ombra del quale fruttificano gli alberi della disobbedienza e quelli della lotta. La ribellione alla miseria delle cose è, dunque, il mestiere di D’Amico, che, non a caso, Vacca accosta, nel flusso della sua poderosa e puntuale ricerca, a quella definizione che diede Volontè della sua attività, non attore ma «operatore di dignità».

IL LIBRO TRATTEGGIA così una ritrattistica del politico fotografico dalla quale emerge la riflessione polifonica sul tempo e la morte, materia alchemica della dagherrotipia, tra le provocanti definizioni di Susan Sontag (la fotografia come omicidio senza spargimento di sangue) e le balenanti folgorazioni di Maurice Blanchot, chiamato, con le sue parole, a riabitare l’istante del fotografico («era forse d’improvviso invincibile. Invincibile perché totalmente vinto, esposto, perduto. Morto immortale»). E interroga quell’intreccio tra l’aria e l’aura, lo scarto indicibile tra luce chiara e ombre profonde, quel rifiuto della narrazione finita e dell’apertura all’atlante delle sensazioni, quello che non si vede, quello che si evoca, quello che manca. Il disordine del mondo, il tumulto, quella cosa che, ci ricorda Gianfranco Manfredi, «ma chi l’ha detto che non c’è». Quello che ci mette in moto, come comunità vitale, verso un posto sentimentale che, se è stato fotografato, vuol dire, che non può essere stato solo sognato.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento