Tano D’Amico, l’autunno del popolo Rom

Intervista L'autore racconta «Orfani del Vento. L’autunno degli zingari», da Mimesis Edizioni

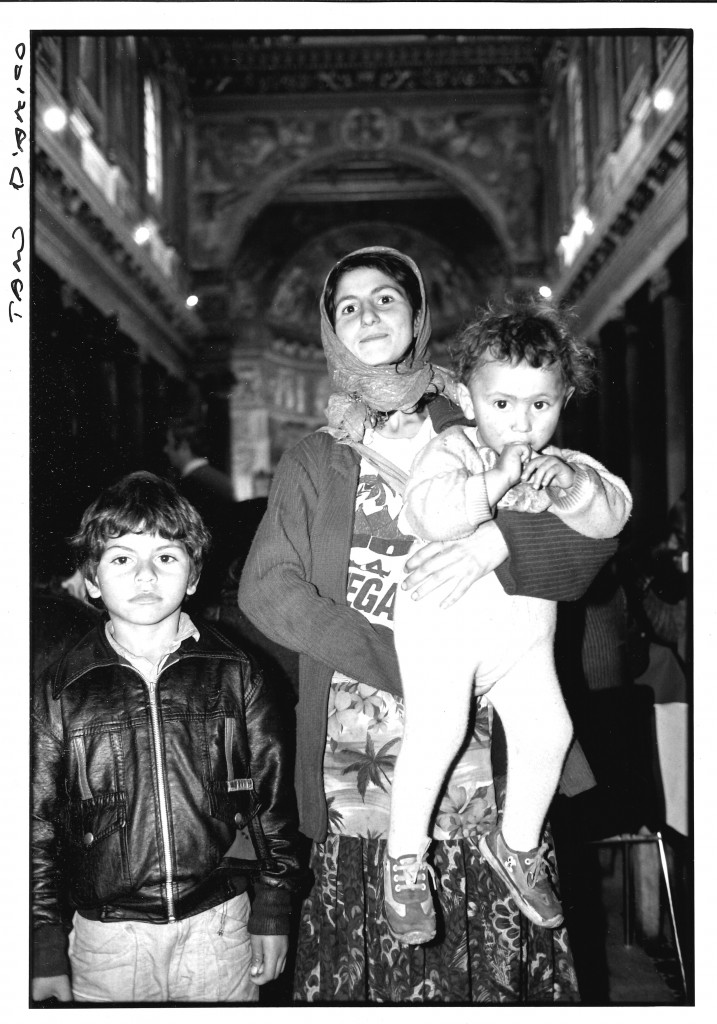

©Tano D'Amico, dal libro «Orfani del Vento. L’autunno degli zingari»

©Tano D'Amico, dal libro «Orfani del Vento. L’autunno degli zingari»Intervista L'autore racconta «Orfani del Vento. L’autunno degli zingari», da Mimesis Edizioni

«Gli zingari sono la dimensione perduta di noi stessi», mi scrive Tano D’Amico (Filicudi 1942, vive e lavora a Roma) nel messaggio WhatsApp il giorno dopo il nostro incontro in cui abbiamo parlato del suo ultimo libro Orfani del Vento. L’autunno degli zingari (2022). Il terzo pubblicato da Mimesis Edizioni nella collana Sguardi e Visioni che raccoglie scatti in bianco e nero da guardare «come i fotogrammi di un film muto» come è lui stesso a scrivere. «Sono gli zingari della mia vita. Le immagini le regalano loro.» Un tema ricorrente anche in altre pubblicazioni di Tano D’Amico, tra cui Zingari. Fotografie di Tano D’Amico (Marcello Baraghini Editore – Nuovi equilibri, 1988), Il giubileo nero degli zingari (Editori Riuniti, 2000) e nel capitolo Zingari e Immagini in Di cosa sono fatti i ricordi (Postcart, 2011).

Momenti diversi di celebrazione della vita quotidiana «al di là del limite: in alcune foto gli zingari sono al di là del Tevere, in altre al di là del ponte; a Tor Bella Monaca al di là di una specie di fossato che li tagliava fuori», quando il fotografo cattura il suono della fisarmonica su un fondale di palazzoni, le risate dei bambini dietro le maschere di carnevale, oppure l’immagine di una giovanissima mamma mentre allatta il figlio che riecheggia l’iconografia sacra delle Madonne con Bambino di Giovanni Bellini e Antonio Solario. Ma c’è anche il dramma, soprattutto quando nella foga di restituire decoro all’Urbs in vista del Giubileo del 2000, il sindaco Francesco Rutelli firmò un piano di sgomberi forzati del campo nomadi Casilino 700 e di altri insediamenti di popolazioni Rom, Sinti e Caminanti. Vediamo, allora, l’arrivo della polizia municipale e le roulotte trascinate in mezzo al fango, la veglia funebre per una bambina morta di freddo e la disperazione della mamma di Margota che ha perso la sua bambina di appena 16 giorni.

Come nasce il titolo «Orfani del Vento»?

Nelle ballate, nelle canzoni e nelle novelle gli zingari sono sempre chiamati «figli del vento». Loro stessi si fanno chiamare così. Ora non c’è un buon vento per gli zingari che un tempo correvano nelle pianure con i cavalli, sui loro carri. Questa vita è finita, non c’è più spazio per loro.

Le tue foto non hanno didascalie: non è indicato il luogo, né la data. Ma la stampa di una striscia di provini è la dichiarazione che si tratta di immagini analogiche…

Sì, il lavoro è tutto in analogico. Ancora oggi faccio foto su pellicola. Questi sono gli zingari della mia vita. A partire da quando li ho incontrati, negli anni Ottanta, nel momento in cui il mio mondo con le sue sicurezze era svanito. Era scomparsa la Fiat con le conquiste degli operai e la convinzione che ogni miglioramento doveva essere per tutti. L’esatto contrario della cultura che si è affermata dopo. Anche il sud era scomparso con il terremoto. Mi ero accostato agli zingari spinto anche dai giornali dell’epoca. Ricordo che in quegli anni c’era un rigurgito di razzismo e di notte, in certe strade, accendevano dei falò per dire agli zingari di non passare di là. Sembravano scene da Ku Klux Klan. Su Paese Sera o Il Messaggero, poi, gli zingari erano sempre brutti. Allora cercai di incontrarli, ma quando un gruppo umano è vittima di discriminazione e violenza è chiaro che diffida di tutti. Cercai delle raccomandazioni da preti e persone buone, ma fu tutto inutile perché gli zingari si erano chiusi. Un giorno, però, dal fotografo della polizia romana seppi che la mattina successiva li avrebbero sgomberati dal greto del Tevere e andai lì di notte. Mi ero presentato diverse volte e non avevo il coraggio di avvicinarmi nuovamente, per di più a quell’ora. Li osservavo a distanza di cento, centocinquanta metri. Vedevo i loro fuochi, bevevano caffè. Poi venne a piovere, non avevo ombrello e rimasi lì con l’acqua che mi bagnava. Gli zingari hanno avuto pietà di me, mandarono dei bambini che arrivarono correndo, mi dissero che il padre voleva che andassi intorno al fuoco a bere il caffè. Dopo quell’attimo di debolezza affettuosa da parte loro, arrivò la polizia e li sgomberò. Portarono via le loro case con i trattori. Ma non poteva finire così dopo che avevamo mangiato e bevuto insieme, così feci tanti bigliettini su dei pezzetti di carta con il mio numero telefonico che diedi ad ognuno. Gli dissi di chiamarmi per qualsiasi cosa. Lì si creò il primo equivoco, nel senso che mi chiamarono per invitarmi come ospite alle feste, ai battesimi, ai matrimoni. Cominciarono ad invitarmi a pranzo anche quando non capitava niente e conobbi delle famiglie. Osai dire che rispettavo molto la loro cultura, ma avevo anch’io la mia che mi imponeva di lavare i piatti e di sedermi solo dopo che le signore si fossero sedute. Ridevano tutti ma permettevano che fossi esponente della mia cultura. Si era creato un rapporto molto bello.

Quindi sei riuscito anche a lavare i piatti?

Li ho lavati solo una volta. Poi con quella famiglia s’interruppe quella relazione perché arrivò la morte e non avevamo più voglia di scherzare. Una loro figlia stupenda, poco più che una bambina, fu uccisa proprio per la sua bellezza. Se mi chiedi se ad ucciderla era stato un Rom, ti dico di no. Comunque era qualcosa di orrendo e da allora abbiamo finito di giocare. Loro quando hanno un trauma così forte partono, continuano il viaggio. Con le difficoltà del viaggio bisogna avere la mente sulla strada, quindi non si diventa pazzi.

Questo rapporto consolidato si riflette proprio nelle tue fotografie prive di cliché…

Avevo visto tantissime foto di matrimoni di zingari, a cominciare da quelle di Koudelka, ma non mi interessava fare la brutta copia. Vidi anche la morte. Ricordo che ci fu un padre che volle essere accompagnato a seppellire il bambino che non aveva nemmeno un anno. Era in una bara piccolissima bianca che lui portava sotto il braccio. C’è una scena simile in Las hurdes (Terra senza pane) di Luis Buñuel. Non abbiamo trovato una boscaglia, come nel documentario del 1932, ma il cimitero di Prima Porta. Quel padre si accostò alla ruspa che scavava le trincee e metteva le bare di quelli che non contano niente e parlò con l’uomo della ruspa. In quel momento pensai oddio ora verrà trattato male. Invece, l’uomo della ruspa scese e chiese allo zingaro come doveva fare e lui disse che bisognava cercare dei legni per coprire la bara. L’uomo li cercò e poi delle tonnellate di terra coprirono tutto. La morte dei bambini per me era uno terribile shock. Era insopportabile. Quello che non parlava più per oltre quindici giorni ero io. Me ne stavo zitto. Fu così che conobbi il modo di raccontare degli zingari che è molto simile a quello di certi film dove si confondono il passato remoto con il passato prossimo e le aspirazioni del futuro e viene fuori un racconto poetico incomprensibile.

La stessa sospensione temporale che attraversa anche molte tue foto degli zingari…

Negli anni ‘80 c’erano ancora dei signori che avevano il tatuaggio del lager, così tentai di fare delle domande. Indicavo il braccio e chiedevo ad un signore quando era successo. Mi rispondeva dicendo quando avevano circondato il villaggio, vicino al fiume. Allora continuavo a chiedere quale fiume. Poi capii che gli zingari con fiume intendono il Danubio che è il fiume per eccellenza. Ma quando? «Quando hanno ammazzato mia moglie e anche la sorella di mia moglie…» mi disse. Mi accorsi, allora, che lo stupido che tentava di legare un avvenimento così drammatico ad un numero ero solo io. Per loro c’era un dolore che ne chiamava un altro.

Allora gli zingari erano riconoscibili anche per il loro modo di vestire, oggi i più giovani che mi capita qualche volta di incontrare in metropolitana, sembrano figli della globalizzazione…

Questo è un destino di tutti, anche se per gli zingari è un destino particolare. Molti attori, ad esempio, sono zingari, qualcuno lo ha dichiarato come Yul Brynner che era Rom. Anche Rita Hayworth era una zingara che a 16 anni ballava scalza in strada, proprio come la Carmen di Bizet.

Qual è la foto più recente?

Cercala tu. Non ho fatto un documentario sugli zingari. Ho chiesto loro aiuto per dire, raccontare quello che sono.

«Orfani del Vento. L’autunno degli zingari» (Mimesis Edizioni)sarà presentato a Più libri più liberi – Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria a La Nuvola, Roma domenica 11 alle ore 12,30 (con l’autore intervengono Graziano Graziani e Francesca Adamo)

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento