Takeuchi: l’esotico dell’Europa, un sogno Meiji

Era il 1903, trentaseiesimo anno dell’Era Meiji, quando Okakura Kakuzo, intellettuale e critico dell’arte giapponese, individuava nel suo libro The Ideals of the East le due energie, opposte ma complementari, che di quel movimento di risveglio della coscienza nazionale giapponese si erano fatte innesco: da un lato la tendenza a un recupero dei valori tradizionali nipponici e dall’altro il senso di pericolo di fronte a un’apparentemente inarrestabile influenza esercitata dalle potenze europee.

A quello stesso anno risalgono alcuni curiosi byobu, i tradizionali paraventi giapponesi, dipinti da Takeuchi Seiho con motivi paesaggistici di campagna e rovine romane, un soggetto quantomeno bizzarro per il canone giapponese, visti in prospettiva ma risolti dosando rigorosamente il pigmento sulla seta secondo un severo registro monocromatico, quasi si trattasse di sumi-e, e applicando scrupolosamente le tecniche pittoriche della tradizione, com’era uso dei pittori nihonga.

I due grandi paraventi, di solito conservati all’Umi-Mori Art Museum di Hiroshima, potevano essere ammirati nella bella retrospettiva Takeuchi Seiho: A Destructive and Creative Force, ospitata fino al dicembre scorso nel Kyoto City Kyocera Museum of Art.

Nato nel 1864, al termine di un periodo Edo già sbattuto da quell’ansia di Moderno che di lì a breve avrebbe contraddistinto l’era Meiji, Takeuchi si formò studiando grandi maestri del periodo Muromachi, come i pittori di sumi-e Sesshu e Soami, e del periodo Edo, come Maruyama Okyo, da cui ereditò il gusto schiettamente realista, per poi applicare una libera commistione degli stili tradizionali – in particolare delle scuole Maruyama, Kano e Shijo – in una sorta di postmodernismo antelitteram che gli attirò vivaci critiche, l’accusa di praticare una pittura chimerica.

La potente tensione modernizzante, già presente nella ricerca di Takeuchi, si sbloccò definitivamente durante il suo soggiorno in Europa nel 1900, quando, come già Watanebe Seitei nel 1878, si recò in rappresentanza ufficiale del Giappone all’Esposizione di Parigi. Per Takeuchi è una folgorazione. L’arte occidentale, la cui tendenza al realismo egli aveva finallora solo potuto indovinare attraverso le riproduzioni giunte in Giappone, o le scarse opere di Fontanesi e dei suoi allievi giapponesi, e forse la fascinazione per quell’aspetto così esotico che trapelava dalle opere di Maruyama Okyo e della sua scuola, è per lui ora fruibile dal vero, viaggiando nei musei di Parigi, Bruxelles, Amsterdam, Berlino, Monaco, Venezia, Firenze e Roma.

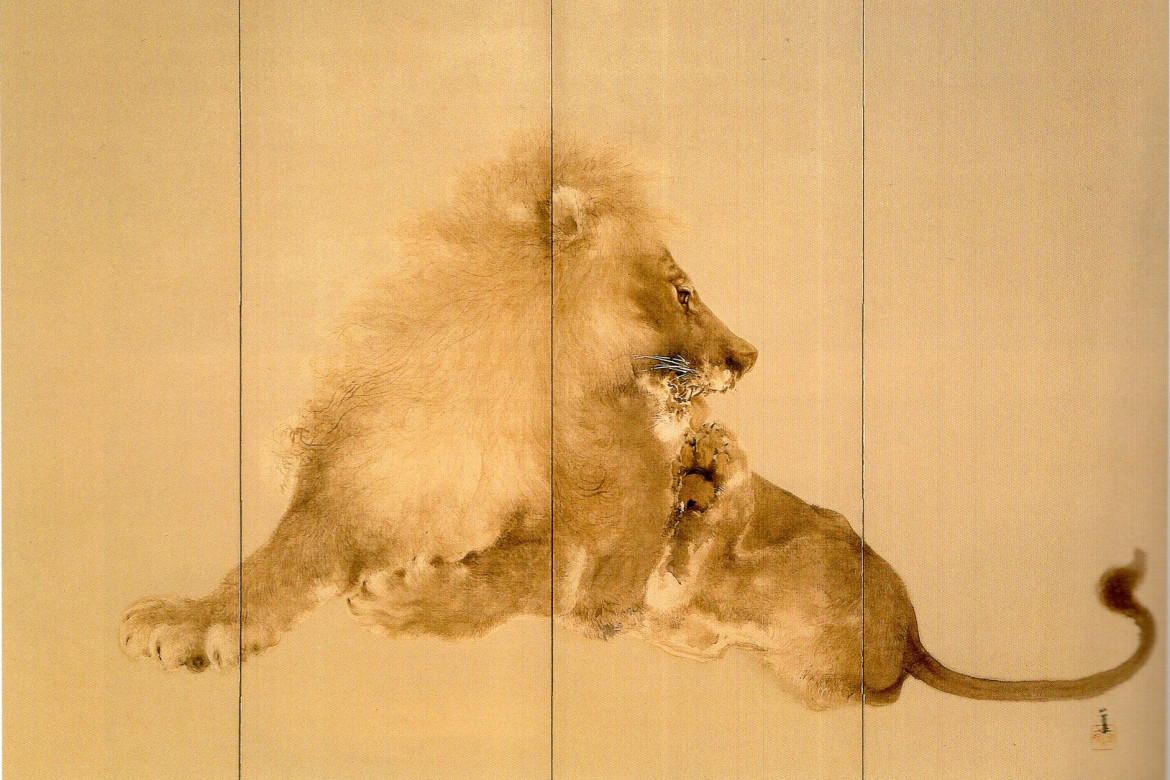

Come aveva fatto visitando numerosi zoo europei per annotare dal vero leoni, elefanti e altri animali di rarissima reperibilità in patria – e che in seguito divennero il soggetto di ulteriori paraventi dipinti su foglia d’oro, tanto maestosi quanto coraggiosamente insoliti –, Takeuchi, durante il soggiorno romano, gira per la campagna prendendo rapidi schizzi, riflettendo sull’effimero delle rovine, così alieno ed esotico rispetto a quello a lui ben più familiare dei ciliegi in fiore. Piacerebbe immaginarlo, lì, in possibili incontri con un Balla, o un Cambellotti, o uno dei tanti pittori che rinnovavano la tradizione paesaggistica della Campagna. Tuttavia i paraventi furono realizzati in Giappone, da schizzi, forse da ricordi, insieme ad altre vedute di Roma – ne esistono almeno un paio verticali, risolte come fossero un kakemono – in cui, come in un cubo di Necker, emergono ora la tradizione figurativa nipponica, ora una solida infatuazione per una forma occidentale così esotica, e in particolare per Corot e Turner, artisti da lui conosciuti e amati visitando i musei europei.

Secondo Takeuchi, infatti, lo studio dei maestri storici, i riferimenti all’arte occidentale e il disegno dal vero dovevano essere integrati in una ricerca artistica orientata al rinnovamento formale nell’arte moderna giapponese: il rischio era quello di rimanere intrappolati in un’eterna e sterile reiterazione di forme, per colpa dell’abitudine di molti artisti giapponesi moderni di copiare pedissequamente gli antichi maestri e seguire ciecamente le regole pittoriche da essi tramandate.

Le questioni del realismo in pittura e del disegno dal vero, aspetto dell’arte occidentale tra i più seducenti per gli innovatori giapponesi, erano dibattute in Giappone da lungo tempo, sin da quando i commercianti olandesi avevano portato campioni di quel tipo di rappresentazione così aliena dalla tendenza orientale all’astratto: già nel 1799 Shiba Kokan aveva messo a fuoco questa distanza, introducendo il termine shashin, copia dal vero, con cui in seguito sarebbe stata chiamata la fotografia.

Takeuchi approfondì del realismo conseguenze e limiti, restando quasi sempre aderente ai soggetti classici dell’arte giapponese – animali, paesaggi, figure muliebri – ma utilizzando la tecnica occidentale solo per rinnovarne forme ed effetto, anche semplicemente suggerendo uno spazio codificato all’europea, e mai tradendo né la fedeltà alle tecniche e ai materiali pittorici tradizionali del nihonga, né il suo interesse teso a cogliere l’essenza dei soggetti piuttosto che a fissarne la mera forma esterna.

«Quando disegno schizzi non registro semplicemente i movimenti superficiali, ma osservo le varie posizioni degli animali di momento in momento – spiegava Takeuchi –, poi afferro fermamente le loro caratteristiche distintive attraverso questo metodo»: è la ricerca alla base dei dipinti e dei disegni animalier realizzati negli anni, e resi incredibilmente vivi aiutandosi ora con un segno più concitato, ora con un colore minuziosamente spanso a simulare sofficità e moto di piume e peli.

Si finì per dire di lui che comprendeva anche ciò che i passeri dicevano, e che prendeva il respiro delle modelle per infonderlo nei suoi dipinti – quest’ultima immagine originata dalla triste storia di una povera modella ammalatasi e defunta durante i lavori per un murale, commissionato all’artista dal tempio di Higashi Honganji a Kyoto. Infatti egli ritrasse ben volentieri anche maiko e donne, leitmotiv di molta tradizionale produzione ukiyo-e, ma colte spesso in inconsueti momenti di imbarazzo, con kimono dai colori troppo sgargianti per il gusto classico, con l’incarnato troppo realistico, e facendo uso di vere modelle, tutti elementi di rottura con la tradizione.

Come il viaggio in Europa aveva messo l’artista in contatto diretto con quella tradizione figurativa occidentale vista da molti suoi connazionali quale unica strada al moderno possibile, così un viaggio in Cina, nel 1920-’21, lo portò tra quei paesaggi immaginati da sempre attraverso la conoscenza della poesia antica, e a un naturale approfondimento delle radici più fonde della pittura giapponese.

Di qui iniziò per Takeuchi una graduale liberazione dall’oggetto, un ritorno alla via orientale dell’ellissi, della riduzione all’essenziale, dell’anti-enfatico, evidente in una serie di evanescenti paesaggi dove il colore si fa rarefatto sino alla dissoluzione atmosferica – alla maniera di Hasegawa Tohaku, ma senza raggiungerne il minimalismo estremo –, e in alcune vedute più solari di villaggi del Celeste Impero, dove la tendenza all’astrazione si combina con la fresca annotazione di brani di vita cittadina – eredità di una certa poetica delle ukiyo-e –, affrontati dall’artista alla stessa maniera degli animali. Sembra quasi una traduzione in pittura delle riflessioni di Okakura: «Dall’artista pretendiamo l’oggetto non così come si presenta, ma nel senso di infinito che riesce a evocare».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento