Cultura

Sulle tracce delle Inimitabili

Letteratura italiana «Velocità di fuga», l’unica opera narrativa di Biancamaria Frabotta, riproposta dalla casa editrice milanese Fve , a 34 anni dalla sua prima pubblicazione

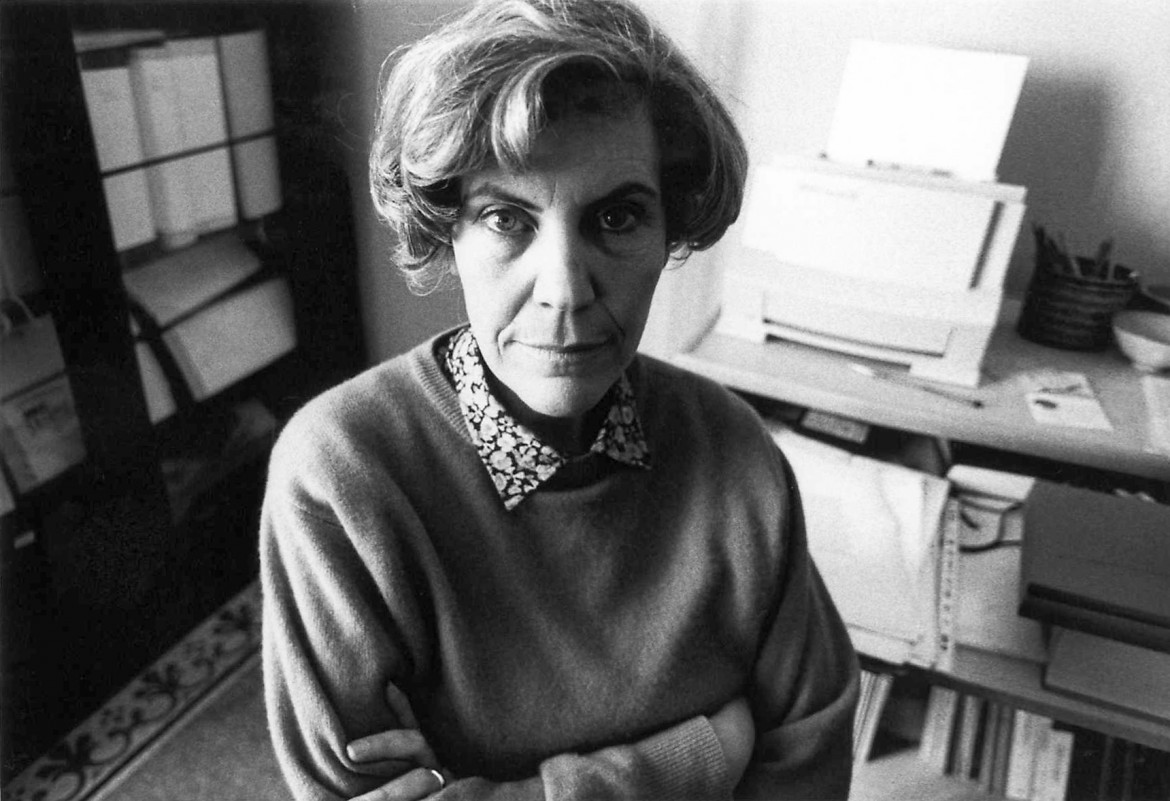

Biancamaria Frabotta (foto Michele Corleone)

Biancamaria Frabotta (foto Michele Corleone)Letteratura italiana «Velocità di fuga», l’unica opera narrativa di Biancamaria Frabotta, riproposta dalla casa editrice milanese Fve , a 34 anni dalla sua prima pubblicazione

Pubblicato più di 2 anni faEdizione del 12 giugno 2022

La morte è uno spazio bianco, opaco, arduo attraversarla se non che con le parole di quante e quanti non ci sono più: Biancamaria Frabotta è stata consapevole del valore di quanto ha scritto e non si è sottratta alla riproposizione di opere anche apparentemente molto lontane nel tempo dalla propria poetica come Velocità di fuga, l’unica sua opera narrativa datata 1989, consegnata per una nuova edizione alla collana Visionaria della milanese Fve nel 2022 (prefazione di Biancamaria Frabotta e una nota di Manuela Fraire, pp. 248, euro 18), poco prima della sua morte. Positiva la riproposizione di molte opere...