Stendhal, tramonto e disdoro nei territori del Papa

Classici francesi Con i volumi relativi agli anni del consolato a Civitavecchia Aragno completa la traduzione delle lettere, a cura di Vito Sorbello. Lo Stendhal «finale» è smarrito tra abbozzi e amanti neghittose: unico sussulto, La certosa

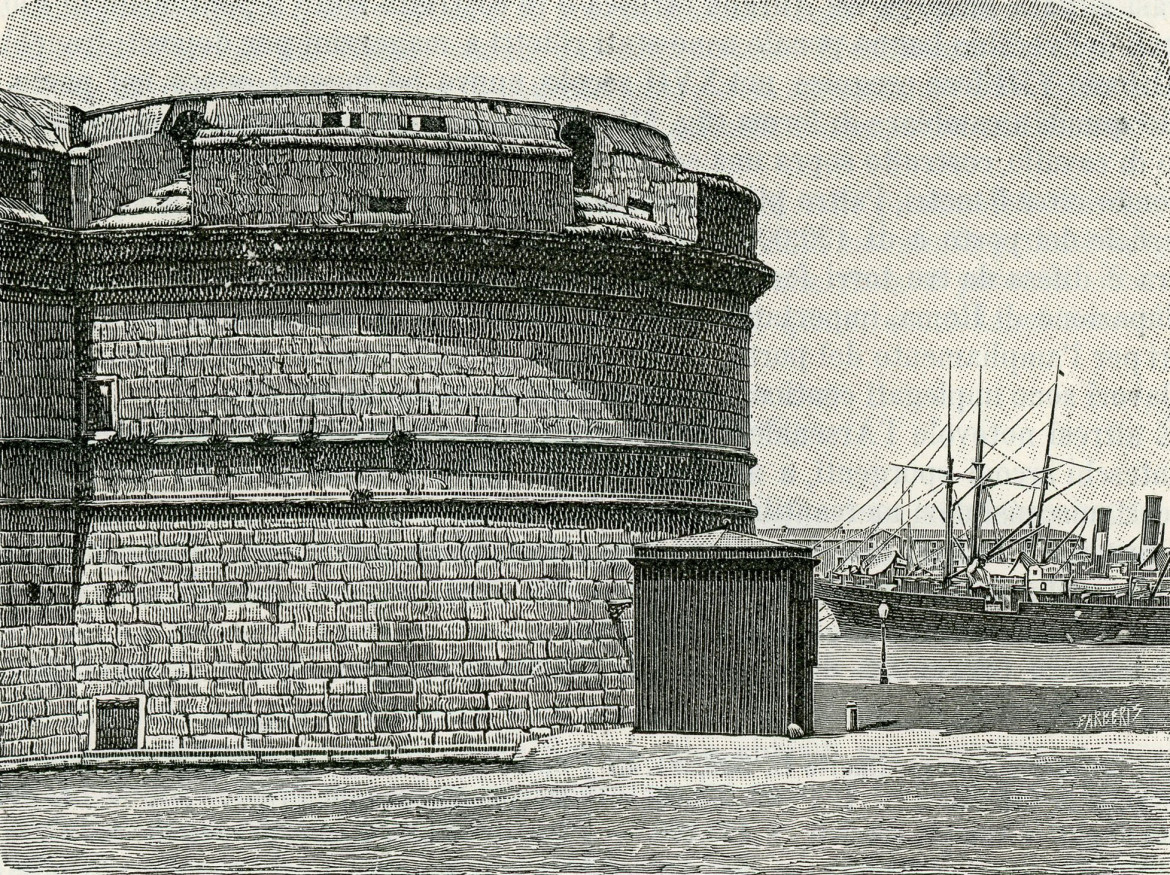

Il forte di Michelangelo a Civitavecchia, xilografia di Giuseppe Barberis, 1894

Il forte di Michelangelo a Civitavecchia, xilografia di Giuseppe Barberis, 1894Classici francesi Con i volumi relativi agli anni del consolato a Civitavecchia Aragno completa la traduzione delle lettere, a cura di Vito Sorbello. Lo Stendhal «finale» è smarrito tra abbozzi e amanti neghittose: unico sussulto, La certosa

Se Stendhal, come intuiva da buon profeta di sé stesso, è stato compreso con un secolo di ritardo si deve a un fatto di politica e di stile. Se un Sainte-Beuve ne deprecava l’ideologia, tanto diversa dalla sua di assennato accademico, in quanto evocava l’epopea rivoluzionaria e l’età eroica della borghesia, un altro che non lo amava troppo, Paul Valéry, poteva riassumerne i temi della narrativa nella sequenza asindetica di «Napoleone amore energia felicità». Stendhal, romantico del tutto atipico, si colloca agli antipodi dei detestati Chateaubriand e Hugo che, ai suoi occhi, si compiacciono di uno stile da nuovi ricchi, stentoreo e rugiadoso, lo stile della ipocrisia e della falsa coscienza, lo stesso di una classe, fra la Restaurazione e la monarchia di Luglio, divenuta in ogni senso dominante: su questo si sarebbero trovati d’accordo due stendhaliani che mai ci aspetteremmo consensuali, György Lukács e Nietzsche.

Per parte sua, e in solitudine, Stendhal si dà il compito di scrivere «male» o di scrivere piatto come il Codice Civile cui giura di voler assomigliare proprio mentre sta cercando il manierismo più vertiginoso, l’effetto di semplicità, la frase scritta alla brava quale simulazione del discorso orale, quasi ambisse a un risultato di compiuta, paradossale, imperfezione: così persegue la leggerezza, il tocco ineffabile, non tanto degli scrittori quanto degli artisti e dei musicisti di cui si è presto innamorato valicando le Alpi nell’anno 1800 con la Grande Armée, senz’altro Cimarosa e Paisiello oltre al Correggio ammirato nel Duomo della città che il suo grande romanzo avrebbe resa eponima. E Mario Lavagetto, traduttore de Il rosso e il nero per Garzanti nel 1968, ricordandone la pagina impervia parla infatti di «scrittura vertiginosa, spoglia, spezzata, radicalmente idiosincratica e piena di insofferenze» come di una sintassi «frantumata fino all’impossibile».

Da Balzac a Mérimée

Ora, posto che Stendhal è un autore in larga parte postumo, firmatario di una quantità di progetti incompiuti, di pagine occasionali, non esclusi alcuni apocrifi d’autore, il suo banco di prova quotidiano resta la scrittura epistolare, un moto perpetuo che sovrappone e alterna, nel mutare dello spazio-tempo, lettere d’amore, di amicizia, di lavoro, pagine tradotte e veri e propri esercizi di stile condotti, per così dire, d’après, infine grandi canovacci come l’autobiografico Henry Brulard. Le missive spedite e ricevute si contano a migliaia, capillare è la rete dei corrispondenti, da Balzac e Mérimée alla cerchia delle amanti ovvero delle donne amate (per Stendhal, non sempre ricambiato nel suo ardore, la distinzione è obbligatoria), dai colleghi dell’esercito napoleonico ai burocrati statali fino agli intriganti che infestano ciò che ha invece immaginato una banale sinecura, il Consolato di Civitavecchia dove lo scrittore, funzionario pure poco assiduo, passa una parte dell’ultimo decennio della propria vita concedendosi sortite a Roma (a pigione in via Condotti) e più lunghi soggiorni a Parigi.

La ricostruzione dell’epistolario è dunque un episodio centrale sia della filologia stendhaliana sia del cosiddetto beylismo (che talora, va anche detto, può sfociare in feticismo e dilettazione morosa: per esempio un francesista del valore di Pietro Paolo Trompeo arrivò a dire che i personaggi di Stendhal «sullo sfondo politico del loro tempo vivono la propria vita passionale come i personaggi di Racine sullo sfondo dell’antica Grecia o dell’antica Roma…»): alla prima e molto disinvolta edizione dell’epistolario, nel 1855 a opera di Romain Colomb intrinseco dello scrittore, ne seguirono altre due già più attendibili, nel 1908 a firma di Aldolphe Paupe e nel 1934-’35 di Henri Martineau, quindi fra il ’56 e il ’68 nella «Pléiade» a cura del massimo intenditore, Victor Del Litto. L’ultima edizione, risalente al ’97-’99 e filologicamente affidabile, è comprensiva dei corrispondenti e sta alla base di una impresa che ora illustra l’editoria italiana, Il laboratorio di sé Corrispondenza, di cui escono, relativi al periodo terminale 1831-1842, gli ultimi quattro dei complessivi otto tomi (Nino Aragno Editore, pp. 687, 638, 635 e 560, € 35,00 cad.) a cura di Vito Sorbello, che firma anche la versione e la sobria ma sistematica annotazione.

Giulia Rinieri de’ Rocchi si sottrae

Sono gli anni, appunto, del consolato a Civitavecchia: nonostante le trascorse delusioni, Stendhal è rimasto bonapartista in pectore anche dopo la caduta del suo astro (ne sta assemblando una biografia, che non ultimerà), perciò Vienna, e pare Metternich in persona, mette il veto sul consolato di Trieste cui la nuova amministrazione di Luigi Filippo lo aveva assegnato. Civitavecchia è tutta in poche anime strette intorno a una fortezza, nell’aria umida e malarica, in un ufficio di uomini neghittosi quanto o più di lui, nella lugubre atmosfera dello Stato della Chiesa, il più gretto e retrogrado d’Europa, la cui capitale un suo buon conoscente, il conte Giacomo Leopardi, ha liquidato al primo impatto, anni avanti, come una città di rigattieri e ciarlatani. Stendhal smania, la sua ultima amante in carica Giulia Rinieri de’ Rocchi, spesso si sottrae alla cara consuetudine, egli è sempre in pericolo di cadere in disgrazia, ci si lamenta a Parigi delle sue fughe reiterate, è sottoposto più volte a sequestri e perquisizioni. A seconda degli interlocutori, l’epistolario opta per lo stile formale (ma solo relativamente perché Stendhal è inetto alla grammatica della burocrazia) o più spesso, come da sua attitudine, per l’informale.

Basti quale esempio il rapporto al Duca di Broglie (alto dignitario statale che gli è amico e, in una certa misura, protettore) circa la politica interna dello Stato della Chiesa e la prassi governativa di Gregorio XVI, al secolo Bartolomeo Alberto Cappellari, ritratto con la stessa divertita efferatezza di un impiegato pontificio che ama segretamente sfottere Papa Grigorio in versi scritti nella lingua romanesca, ovviamente Giuseppe Gioacchino Belli. Così il console nel suo rapporto nudo e crudo al di Broglie, il 5 aprile del 1835, chiarisce il ruolo e la funzione di Gaetano Moroni, ex barbiere e al momento Cameriere di Sua Santità, suo factotum ubiquitario ed elemosiniere ufficioso: «Il Papa ama rilassarsi in compagnia della moglie di Gaetanino. Questa donna, che può avere 36 anni, non è né bene né male. Gaetanino, quattro anni fa, non aveva niente, e ora tratta degli immobili di 200.000 franchi. La conclusione (…) è che in ogni cosa che non fosse fuori stagione, una somma che venisse offerta a Gaetanino deciderebbe del successo. In tutte le cose ordinarie una somma offerta ai camerieri dei cardinali farebbe pendere la bilancia in favore del pagante». In proposito, nella monumentale biografia Stendhal. Il signor Me stesso (in italiano, a cura di Mariella Di Maio, Editori Riuniti 1992) Michel Crouzet sospetta che lo scrittore abbia incontrato il Belli e letto i sonetti che circolavano clandestinamente per inoltrarli ai suoi corrispondenti, diremmo, con la valigia diplomatica.

Romanticismo velato d’ironia

Il suo ultimo sussulto di vitalità corrisponde, nel novembre del 1838, alla stesura del capolavoro, La certosa di Parma: quanto al resto, egli affoga nella malinconia e nel disdoro smarrendosi fra gli abbozzi e i testi incompiuti, ormai stanco e malato (tanto che il bellissimo catalogo della mostra genovese Italie, il sogno di Stendhal, a cura di Giuseppe Marcenaro e Piero Boragina, Silvana Editoriale 2000, rinviene tra le sue carte persino un avviso ai gottosi e un autografo sulle erbe purgative). Ma sappiamo dall’epistolario che la recensione più acuta della Chartreuse gli arriva con una lettera da Roma, datata 28 luglio 1840, dove legge a proposito di Fabrizio del Dongo: «Questo giovane eroe del desiderio, che non sa bene se ha o no assistito alla funesta battaglia, mi sembra una delle concezioni più originali e più spirituali della letteratura moderna; non si riesce a pensarci senza ridere».

A scrivere è la sua buona amica Caterina Saliceti, consorte di Francesco Caracciolo principe di Torella. Colpisce il fatto che sia proprio una donna a cogliere in essenza la natura di un artista il cui romanticismo è sempre velato da ironia, sprezzatura, modulato en souplesse: il suo riso non poteva essere che uguale a quello, adorato da lui allo spasimo, della Sanseverina.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento