Schlemmer, danza di forme, numeri e colori

Il Balletto triadico di Oskar Schlemmer è l’opera scenica che più di ogni altra emblematizza un versante, il meno frequentato ma nondimeno cruciale, del rinnovamento coreutico del primo Novecento. È una direzione di ricerca che, piuttosto che mirare alla piena espressività corporea, al di fuori del codice della danza classico- accademica fissato in epoca barocca, si applica a ridiscutere le componenti del teatro come «scatola ottica», dove sono in gioco lo spazio, il colore, la luce e le interrelazioni che in essa si creano con la presenza del corpo del performer.

La prima tendenza è stata senz’altro la più potente, in una temperie che rivendicava del resto per tutte le discipline artistiche la liberazione dai canoni esistenti. La seconda, che puntava alla «riteatralizzazione» del teatro (per riprendere un termine caro ad Anton Giulio Bragaglia), non fu meno radicale e determinata della prima: e colui che ne esplicitò la portata con maggiore precisione teorica fu di certo Oskar Schlemmer soprattutto negli anni che vanno dai Dieci ai Trenta del secolo scorso. A guardare al tutto a distanza di un secolo, ora che, lontani dagli acuti conflitti che scossero il mondo della danza anche per via del radicalizzarsi della situazione politica, siamo in grado di ragionare su progetti e realizzazioni, pur nella qualità effimera che caratterizza la danza, si possono scorgere le somiglianze, oltre che le divergenze, tra progetti fortemente dissimili.

Sia Rudolf Laban, per ricondurre al nome di uno dei massimi coreologi dell’epoca la vasta pluralità di stili espressivi della danza moderna, sia Oskar Schlemmer analizzarono la struttura del corpo umano nel suo rapporto col tempo, lo spazio e l’energia. Il primo lo fece mantenendolo nella realtà naturale e il secondo invece immaginandolo all’interno della tradizionale scatola scenica.

Laban voleva individuare cosa costituisse una danza «assoluta», cioè privata di un teatro, della musica e persino di un costume, come si sagomasse lo spazio di pertinenza del corpo e che portata questo avesse per i suoi fini espressivi. Nel profondo empito umanistico che contraddistinse entrambi, Schlemmer fu invece colui che mirò alla scoperta degli elementi essenziali del movimento umano facendo indossare al performer dei costumi «spazio-plastici» (così li chiamò) che tendevano a costringerne e a indirizzarne il movimento.

Che facevano, così limitati, gli interpreti del Balletto Triadico sulla scena? Che conseguenze può avere per il movimento un costume da «abitare» anziché da vestire? Come entra in ballo la percezione del performer e quella del pubblico? C’è davvero differenza tra muoversi e danzare? E lo star fermi è il gradiente zero del muoversi? A queste e molte altre domande ha cercato una risposta Francesca Falcone nel prezioso volumetto dal titolo Il Balletto triadico uscito di recente, con una postfazione di Francesco Fiorentino, per Dino Audino, editore coraggioso nel proporre un testo a un’élite di palati raffinati (pp.136, euro 18). In verità, a differenza che in altri paesi, europei e non, in Italia gli spettacoli di Schlemmer e in genere del Bauhaus non hanno goduto di trattazioni specifiche, anche se sono al centro del formidabile volume di scritti schlemmeriani sul teatro, edito da Feltrinelli quarant’anni fa.

È un bene che un libro intervenga ora a porre sul tavolo, incitando ulteriori studi, una questione epistemologica tanto cruciale come quella del movimento, a cui la danza postmoderna del secondo Novecento ha consegnato molte riflessioni sia teoriche che pratiche. Scegliendo come argomento della propria ricerca un’operina teatrale che costituisce uno dei prodotti più importanti, ma anche complessi e sottili della cultura coreica tedesca del primo Novecento (a Roma lo si vide in una ricostruzione di Gerhard Bohner nel 1987), Falcone si è trovata a dover fornire al lettore qualche delucidazione sul contesto storico in cui Schlemmer visse e sul suo multiforme operare.

I suoi utili flash sono stati composti dall’editore in un certo numero di «box» che ampliano, pur sinteticamente, il discorso centrale (si veda alle diverse fasi della scuola teatrale del Bauhaus) o zoomano su questioni minori ma emblematiche (ad esempio, il rapporto di Schlemmer con la musica di Stravinskij).

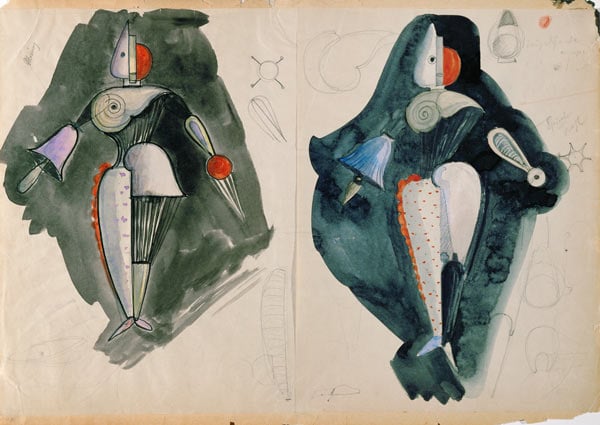

Domina il volumetto, è ovvio, la trattazione del Balletto triadico. Schlemmer, per cui l’individuo era, come scrisse, sia «un organismo in carne e ossa», sia un «meccanismo di numeri e misure» (nella tradizione di Leonardo e di Dürer), incastonò gli interpreti di questo suo gioiello in una struttura per l’appunto triadica, dove dominano il tre e il multiplo di tre. Tre protagonisti (una danzatrice e due danzatori), eseguono dodici danze (soli, duetti, o terzetti), in diciotto costumi differenti. Il balletto è diviso in tre parti ognuna caratterizzata da certi costumi e da un certo fondale. La prima, burlesca, ha un décor giallo; la seconda, cerimoniale, lo ha rosa; la terza, una «fantasia mistico-fantastica», come lui la denomina, lo ha nero. I costumi furono realizzati in materie rigide o semirigide, come vari tipi di metallo, gomma, vetro, plastica e la loro forma deriva dalla geometria lineare e dei solidi.

Con uno scatto immaginativo che certo attinge ad Einstein, Schlemmer immagina lo spazio come pieno di una materia molle: al suo interno le varie fasi del movimento di danza si fissano come forme negative. E sono quelle forme che visualizzano i costumi. Agirli implica restituire a movimenti fondamentali come lo stare eretti e il camminare una qualità numinosa, magica, quel tipo di magia che lo spettatore, Schlemmer pensava, si aspetta da sempre dal teatro.

Non è la vita nel suo aspetto caotico e scomposto, ma l’artificio nel suo apparato solenne e nella sua mira utopica, la precisione matematica di uno stile: questo ciò che perseguiva quest’artista innamorato di assoluto che, pur pittore e scultore, riteneva fondamentale la danza proprio perché non statica, non rigida, non il risultato di un movimento congelato nel tempo.

La danza del secondo Novecento ha guardato molto a Schlemmer, e lo ha fatto anche il Nuovo Teatro in Italia negli anni Settanta. Da non dimenticare la riflessione di Achille Perilli, scomparso nel 2021, che all’interno di una rifondazione del teatro, cercò l’ordine e il rigore di un nuovo stile proprio nelle esperienze delle avanguardie tedesche. Lo ha ricordato nel suo libro Falcone, che di Perilli fu allieva all’Accademia nazionale di danza, in una sorta di prosecuzione ed ampliamento ideali di quelle lezioni per lei, e non solo per lei, fondamentali.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento