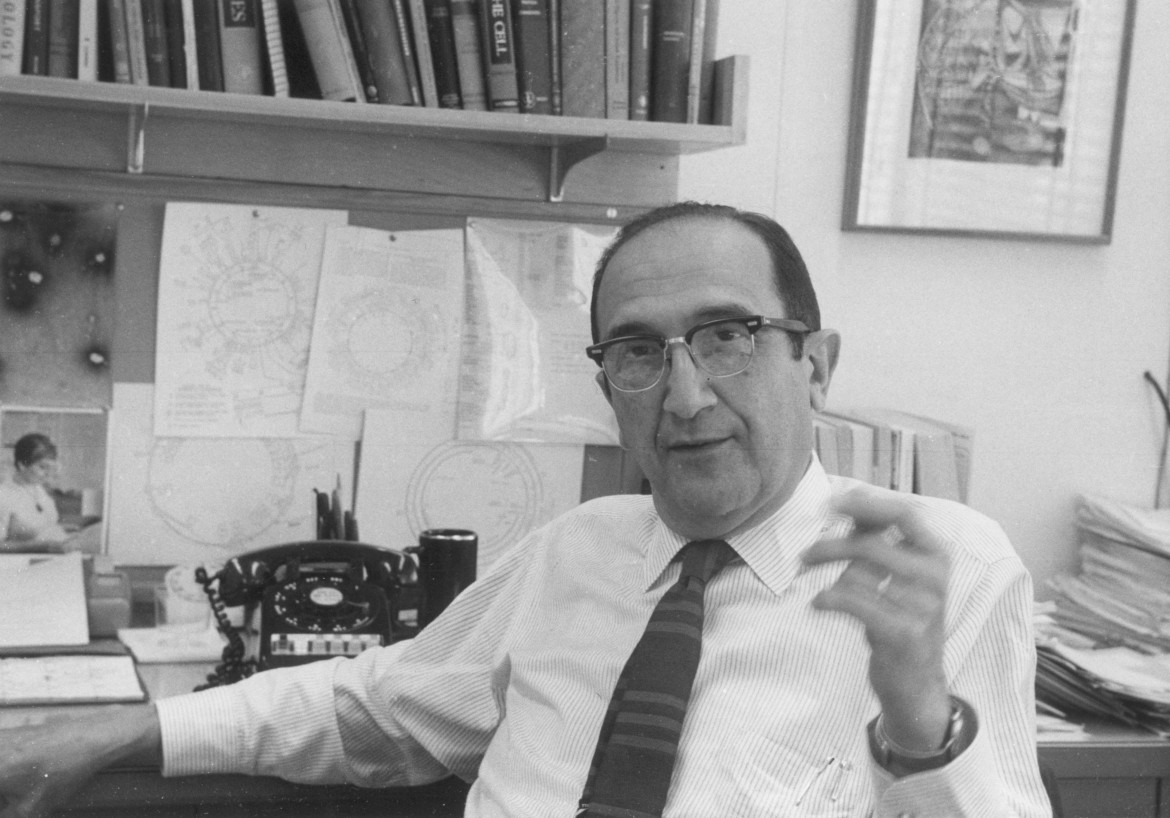

Salvador Luria, il ritratto di un biologo del ’900

SCAFFALE Per Raffaello Cortina un libro della storica Rena Selya

La casa editrice Raffaello Cortina ha pubblicato per mano della storica Rena Selya una biografia di Salvador Luria, dal titolo Salvador Luria. Un biologo italiano nell’America della Guerra fredda (pp. 299, euro 24,00). Luria nasce da una famiglia torinese di tradizioni ebraiche, nel 1912. Nel 1935 si laurea in Medicina avendo frequentato, nell’arco degli studi e per la tesi di laurea, il laboratorio di istologia di Giuseppe Levi, che sarà anche il maestro degli altri due premi Nobel per la Medicina, Renato Dulbecco e Rita Levi Montalcini, con i quali intratterrà per tutta la vita un rapporto amicale. Dopo la laurea, Luria sceglie di specializzarsi in Radiologia, una disciplina affine alla fisica e alla biofisica.

SOLLECITATO dall’amico matematico Ugo Fano, frequentatore dell’istituto di Fisica diretto da Enrico Fermi a Roma, Luria decide di trasferirsi alla scuola di Radiologia romana per poter frequentare anche l’Istituto di Fisica di via Panisperna, dove entra in relazione con Franco Rasetti, con cui discute sull’attività dei geni. Fano gli fornisce alcuni lavori di Max Delbrück attraverso i quali Luria intuisce quale sarà il suo futuro di scienziato dedito alla biofisica e allo studio del gene.

Lo scoppio della guerra e le leggi razziali costringono Luria alla fuga negli Usa, dove lo sviluppo delle ricerche impostate con Delbrück apre la strada alla biologia molecolare. Delbrück e Luria furono gli iniziatori del famoso Gruppo del Fago, che prese vita quando trascorsero insieme l’estate del 1942 a Cold Spring Harbor.

Nel 1943 si affiliò al Gruppo Alfred Harshey, che lavorava alla Washington University di St. Louis.

IL CORONAMENTO di questa carriera scientifica prestigiosa avviene nel 1969 con l’attribuzione del premio Nobel insieme con Delbrück e Hershey. La scoperta fondamentale, che gli diede il Nobel, riguarda i meccanismi con cui alcuni batteri sviluppano difese contro certi virus chiamati batteriofagi. All’epoca le nozioni di genetica erano vaghe e non era ancora chiaro il concetto di mutazione. Secondo Luria, come il caso governa le vincite nel gioco di azzardo così può decidere una mutazione nel patrimonio genetico dei batteri.

Per verificare la sua idea mise a punto quello che è chiamato test di fluttuazione. L’analisi matematica dei dati infranse il pregiudizio secondo cui nei batteri non vi sarebbero stati né cromosomi né geni e mise le basi per la decodificazione dei meccanismi genetici a livello molecolare.

Non è un caso che la scoperta della doppia elica del Dna si debba a Jim Watson, il primo studente che si laureò a Bloomington con Luria. Nel 1972, Luria fondò a Boston, dove abitava, l’Istituto per la ricerca sul cancro del Massachusetts Institute of Technology, che diresse fino al 1985. Sei anni più tardi, all’età di 78 anni, Luria sarebbe morto a Lexington.

Pacifista convinto, si oppose alla guerra in Vietnam, alle armi nucleari e agli atteggiamenti filoisraeliani della Casa Bianca, finendo tra i 48 scienziati della lista nera federale compilata nel 1969. Appoggiò le lotte femministe e sindacali.

«SI DIVENTA SCIENZIATI – disse presentando a Milano la sua autobiografia, pubblicata nel 1984 da Bollati Boringhieri – fuggendo dalla realtà di tutti i giorni, inoltrandosi come Alice nel Paese delle Meraviglie e diventando, come lei, capaci di attraversare lo specchio». Sempre profondo restò il suo legame culturale con l’Italia.

Poco prima di morire ebbe a dire: «La storia del percorso di una persona acquista il suo significato umano dai contatti con il prossimo. L’allegoria di Dante, che cerca intendimento e guida nelle parole degli abitanti dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso, è anche l’allegoria di una vita di rapporti interpersonali profondamente vissuti. Anche quando ci si avvicina alla fine del viaggio si spera, come Dante, che il tratto finale della strada sia denso di significato».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento