Ruggero Savinio, il viandante sul farsi delle figure

Mostre La dialettica dell’ombra, l’Arcadia immaginaria, le rovine di Roma, gli affetti familiari: Ruggero Savinio e la sua ricerca faustiana, dal groviglio dell’indistinto a una semi-presenza: a Milano, Palazzo Nazionale

l’artista in un foto-ritratto di Ruggero Passeri

l’artista in un foto-ritratto di Ruggero PasseriMostre La dialettica dell’ombra, l’Arcadia immaginaria, le rovine di Roma, gli affetti familiari: Ruggero Savinio e la sua ricerca faustiana, dal groviglio dell’indistinto a una semi-presenza: a Milano, Palazzo Nazionale

In non molti pittori la prosa accompagna con tanta felice naturalezza l’arte come nell’opera di Ruggero Savinio, che ci ha donato in questi ultimi quattro decenni tanti libretti d’annotazioni, di ricordi e di pensieri sul suo lavoro, senza mai l’intenzione d’innalzare cerretanescamente il valore – già di per sé altissimo – della sua pittura con giustificazioni e sofismi che non stanno nell’opera ma che s’arrestano sull’orlo della pagina tra la fumosità delle congetture.

Dopo il primo libro, uscito nel 1981 per Scheiwiller, L’età dell’oro, s’ebbero Percorsi della figura (Edizioni della Cometa, 1992, poi ampliato nel 2004), Ombra portata (Anabasi, 1992), Paesaggio con figura (Le Lettere, 1996), Il cortile del Tasso (Quodlibet, 2017), fino al più recente Il senso della pittura (Neri Pozza, 2019), sempre nella stessa raffinata misura, ora a ricomporre nella memoria l’esperienza biografica ora a riordinare impressioni pittoriche, pensieri, percorsi e suggestioni culturali.

Ed è appunto uno dei meriti – e non l’ultimo – di questa mostra Ruggero Savinio. Opere 1959-2022, ottimamente curata da Luca Pietro Nicoletti per il Palazzo Reale di Milano, quello di avere dato conto, nella scelta e nella disposizione delle opere, d’alcuni nodi e motivi ricorrenti nelle prose del pittore, come il rapporto fra l’ombra e la figura, l’Arcadia immaginaria, la contemplazione delle rovine di Roma – soggetto divenuto frequente dopo la decisione di ristabilirsi definitivamente nella capitale –, gli affetti familiari, legati alla nascita dei due figli, Andrea e Gemma, e all’incontro con Annalisa Alleva.

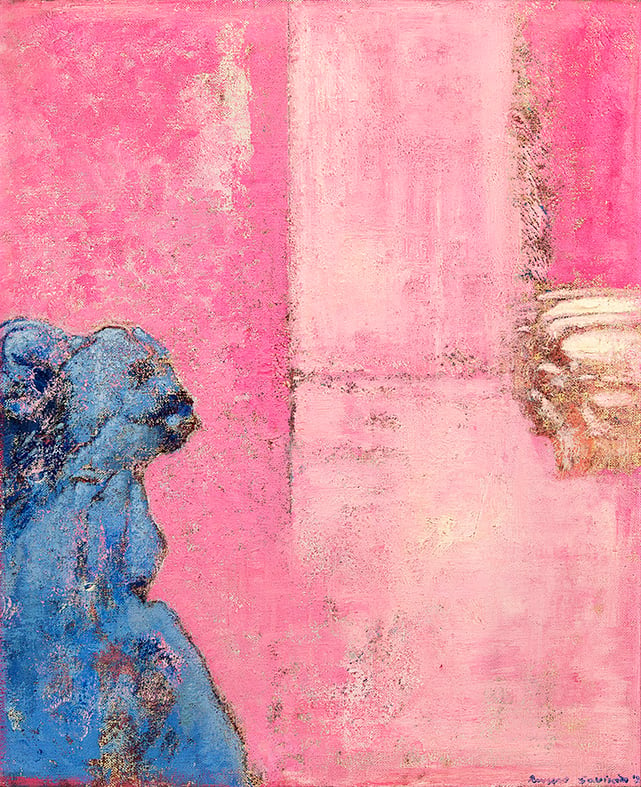

Dai lavori iniziali, nei quali era impiegata la polvere di gesso, perché, mischiata ai colori, conferisse un che di quasi minerario alle immagini (Albero, La veglia, Colloquio, La ninfa Eco, dipinti, questi, nel 1959), ai quadri degli anni ottanta, lavorati con preparazioni nere o brune e «applicando una pittura a corpo quasi strofinata sulla superfice in modo da far emergere il contrasto tra fondo e colori», coi loro profili d’alberi e di monti come immobili in un’assorta fosforescenza (Conversazione delle Apuane, Conversazione del Palatino, Malinconia I, tutti realizzati nel 1987), fino alle cose ultime (Autoritratto con Andrea a Carona, 1993; Gemma, 1995; Stanze I, 1996), nelle quali la stesura del colore si va placando in qualcosa di più geometrico e delicato, non si può rimproverare a Savinio d’essersi adagiato sulla ripetizione aggricciata delle stesse forme e dei medesimi stilemi.

Anche il ritrovare ora qui la lezione di Friedrich e dei grandi paesaggisti romantici – come nel rapporto della figura con lo sfondo – ora lì la pastosità gemmea di Moreau, il colore di Bonnard, la spazialità di Balthus o la squisita dialettica dei grigi di Carrière non conduce ad una precisa filiazione entro la quale il pittore abbia voluto stabilire i confini del suo lavoro; piuttosto, permette di capire come la ricerca di Savinio, stimolata continuamente da nuove scoperte, somigli all’ansia di Faust per «i piatti che non sazino», per «l’oro rosso che scorra via tra le dita come argento vivo», ansia che i tedeschi dicono Streben, indicandovi un sentimento di viandante e di cercatore.

Né tale associazione con Goethe apparirà del tutto peregrina in un pittore che ha più volte confessato quale spazio abbia avuto nella sua arte la consapevolezza «che la figura compie un percorso dall’oscurità alla presenza» e che «del percorso aggrovigliato e difficile conserva indelebili tracce». Non ha, infatti, questa oscurità, grembo convulso d’ogni possibile, le radici, appunto, nei grandi romantici, con la loro nostalgia dell’infinità originaria, in uomini come Schlegel o come la de Staël che nel suo De l’Allemagne proprio nella profondità chiaroscurale dell’animo nordico trovava la risposta al luminoso spirito del Mezzogiorno dove ogni cosa, scolpita, incisa e levigata dalla luce, si staglia, limpida e distinta, così come limpidi e distinti apparivano nelle causeries di un Voltaire o di un Montesquieu i concetti e le idee coinvolti nel terso gioco dell’intelligenza? Ora, nella pittura di Savinio rivivono alcune delle tensioni della grande cultura romantica, almeno nella misura in cui in quella del padre Alberto o d’un artista come Clerici, con quel loro tentativo di snidare il sogno dalle sue latebre per esporlo alla luce chiara del meriggio, riaffiora spesso lo spirito dei Lumi. Così una volta, dovendo discorrere dell’opera del genitore, Ruggero scriveva: «lui aveva fiducia nella luce, in tutte le sue forme, l’Illuminismo, in me, si è stemperato e intorbidato con la mezza luce dei crepuscoli. Sono sempre stato più dalla parte di Rousseau che di Voltaire. Dalla parte del pathos, della nostalgia, dell’infinito».

All’ombra è devota gran parte della pittura che vediamo in queste sale, tutta intesa al distaccarsi della figura dal fondo d’una materia ruvida e ricca, come d’aspra fioritura salina: «le cose del mondo, noi stessi fra loro – scrive Savinio –, sono impastate d’ombra, e solo con un processo graduale possono sperare di accedere alla luce». Talora, come ne La Ninfa Eco o ne La Musa, ritroviamo adombrate figure del mito. Esse, tuttavia, non sono che concrezioni provvisorie d’un materiale interiore. Scevre dello splendore plastico della statuaria antica, il loro equivalente poetico sarà forse da ricercarsi in certe immagini del Sentimento del tempo di Ungaretti che a Solmi sembrarono generate coma da un «solidificarsi del sentimento in figure»: un’espressione che potrebbe ripetersi anche per le effigi classiche dell’artista.

Da questa loro essenza fragile e periclitante, di cose dibattutesi con fatica dal groviglio dell’indistinto, discende forse anche quel loro particolare aspetto come di reperti riaffioranti dalla stiva d’inabissate trireme, incrostati di madrepore e conchiglie, cui le acque abbiano dilavato ogni tratto inessenziale, visibile anche nelle ultime opere, come nella serie dedicata alle bagnanti (Bagnante di spalle, Bagnante seduta, Bagnante sdraiata).

Più volte l’artista ha confessato la propria soggezione verso la tela bianca: essa si deve innanzitutto sporcare per ghermire una forma da tutti i possibili. Di codesti segni ne vediamo molti lungo le sale di Palazzo Reale, anche per merito del curatore che ha saputo mostrare la ricchezza e la varietà pittorica di Savinio: La colomba minacciata dall’uomo ombra (1967) è un quadro a campiture larghe di colori caldi e intensi, come si trovano in certi Vuillard, ma disposti geometricamente con qualcosa di secessionista; in Interno (1967) e Doppio ritratto (1970), dove il fondo di fitti segni a pastello e grafite richiama quasi un’acquaforte, si assiste, invece, ad una tenue sonata di grigi; mentre in altri casi ancora, come La veglia, Savinio ha mescolato, s’è detto, il colore al gesso: le figure sono morbide, il tratto del contorno è ampio, lo sfondo quasi calcinato. Ma questa maniera d’integrare sempre nuovi stimoli, rigenerando nuovamente il processo creativo, non è una maniera di restar fedeli alla virtualità d’ogni forma, cioè ancora una volta alla dialettica dell’ombra?

Prima di congedarsi dalla mostra torna in mente uno dei quadri più belli: si intitola Hölderlin in viaggio e rappresenta il poeta in uno dei lunghi itinerari ch’egli era solito compiere a piedi. Forse, vien fatto di pensare, come l’infelice autore dell’Hyperion anche Savinio è stato affascinato da Empedocle, il filosofo che volle osservare l’eterna lotta degli elementi nel caos ribollente del cratere.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento