Ritratti di città

Mostre «Imago Urbis», tre secoli di incisioni per rendere in mappa cinta murarie, luoghi vissuti, vedute empiriche. Ad uso e consumo anche dei viaggiatori del Grand Tour

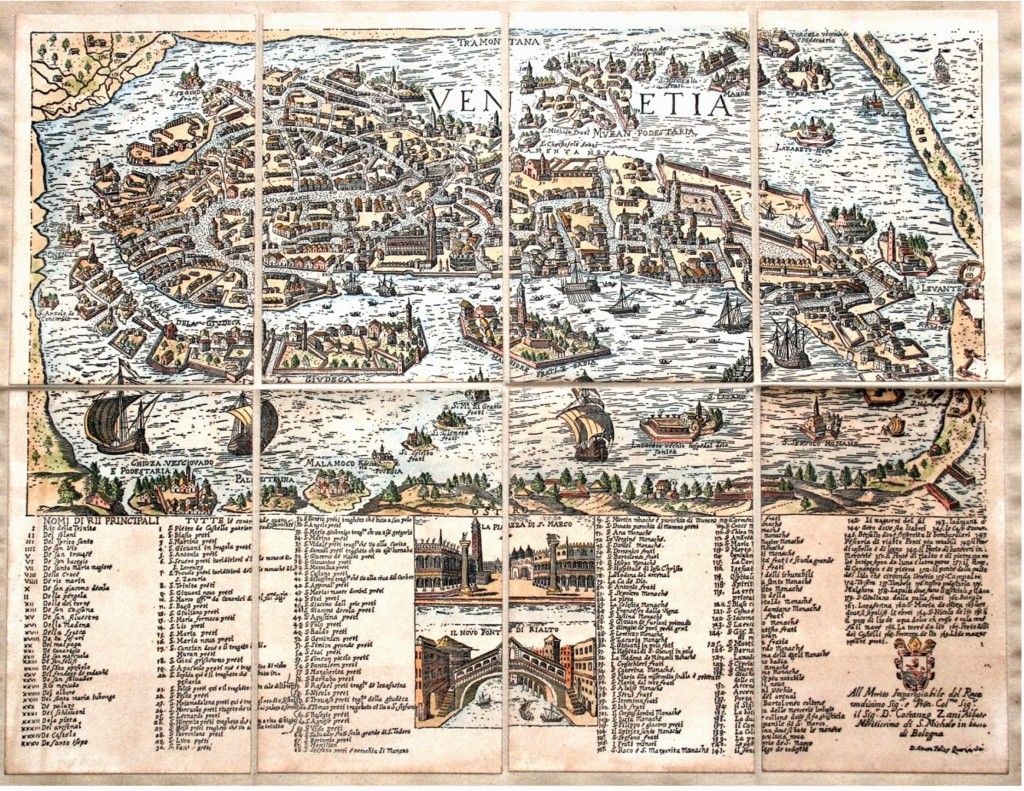

Simon Felizo, Querza Venetia, 1559, (Istituto geografico militare, Firenze)

Simon Felizo, Querza Venetia, 1559, (Istituto geografico militare, Firenze)Mostre «Imago Urbis», tre secoli di incisioni per rendere in mappa cinta murarie, luoghi vissuti, vedute empiriche. Ad uso e consumo anche dei viaggiatori del Grand Tour

Non è facile raccontare la storia dell’iconografia urbana in modo così efficace come ha fatto il m.a.x museo di Chiasso, con la mostra Imago Urbis a cura di Cesare de Seta e Nicoletta Ossanna Cavadini. La quantità di incisioni prodotte, in più di tre secoli per illustrare i «ritratti di città», dalla combinazione della duplice scoperta della stampa di Gutenberg e della prospettiva fino all’invenzione del dagherrotipo, è ricchissima e di non semplice sintesi per chi ne voglia narrare la storia.

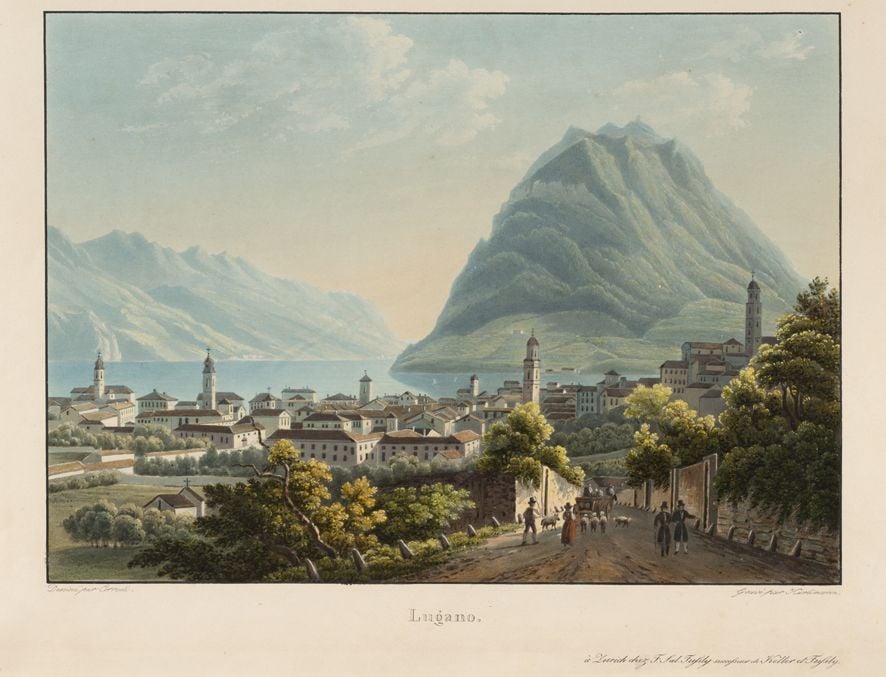

Sviluppatasi dall’Italia al resto dell’Europa, la rappresentazione delle città sono da prima ideate da abili incisori e artisti attraverso un progressivo perfezionamento delle tecniche – dalla xilografia all’acquaforte e alla litografia – per soddisfare, con l’aumentare le tirature, una domanda in continua crescita. In seguito, per un mercato sempre floridissimo, subentrano i topografi con l’affinamento di nuovi strumenti di rilievo e di calcolo che progressivamente aumenta il divario tra arte e scienza: i due poli disciplinari della narrazione iconografica della città.

Il percorso espositivo si compie secondo un ordine cronologico. Si passa dalla veduta «empirica» di Venezia nel 1500 di Jacopo de’ Barbari, a quelle topografiche dello svizzero Matthaus Merian che con il suo Theatrum Europeum sancisce la definitiva emancipazione delle discipline scientifiche nella cartografia. Un lungo tragitto che ha inizio con le raffigurazioni di Francesco Rosselli per Napoli (Tavola Strozzi, 1472-73) e che approderà nella monumentale Galleria delle carte geografiche in Vaticano del cartografo Egnazio Danti.

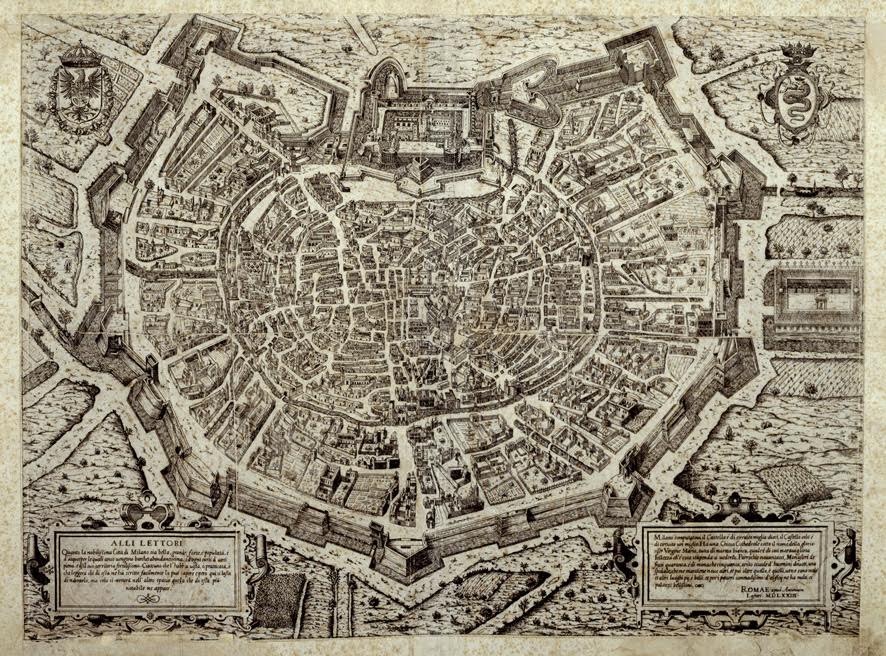

E’ da qui che in seguito, tra la fine del Cinquecento e per tutto il Seicento, s’impongono i vedutisti-topografi che nelle restituzioni «a volo d’uccello» come quelle in prospettiva seguono accorti espedienti empirici per comporre le molteplici angolazioni di monumenti e del tessuto edilizio, tali che la vista d’insieme dell’osservatore non colga mai il gioco di stratagemmi in atto nella rappresentazione, come accade nelle vedute di Antoine Lafréry per Milano o di Giovan Battista Falda Roma.

Il fondo napoletano come chiarisce in catalogo (Silvana Editoriale) Raffaele Ruggiero testimonia sia la volontà di aggiornamento dei Borboni riguardo i temi del disegno urbano sia l’interesse a pianificare per fini militari una conoscenza più approfondita del territorio posseduto.

Dalla pianta di San Pietroburgo con segnati i quartieri inondati nel 1824 alla pianta ottocentesca di Vienna con la sua cinta muraria fino a quelle di Parigi, Berlino, Rio de Janeiro ma in particolare della «Piazza di Messina» (1753) di Giovanni Ottone di Berger, il fondo napoletano si conferma un ricco patrimonio per la storia e l’analisi urbana. Il visitatore avrà modo di conoscere un repertorio di «ritratti di città» selezionato, ma cosa non frequente anche alcune matrici: da quella nerissima in legno di Venetie M.D. del de’ Barbari a quelle in rame di fine Settecento dettagliatissime dell’Italia Settentrionale di Giovanni Antonio Rizzi Zanoni e Giuseppe Guerra.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento