Quel verso della prossimità

ITINERRI CRITICI A proposito di «Quarantanove poesie e altri disturbi», l’ultima silloge di Cristina Alziati per Marcos y Marcos. L’autrice prende la parola nel reciproco interdetto di Storia e Natura, quando l’una si reifica nell’altra. È la verità ad essere perseguita e mai incarnata se non nel suo riflesso ambiguo e spettrale che si dà, in assenza, nella pienezza di uno spazio vuoto

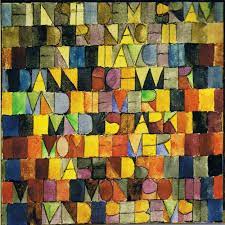

Paul Klee, «Dapprima innalzatosi dal grigiore della notte» (Berna, 1918)

Paul Klee, «Dapprima innalzatosi dal grigiore della notte» (Berna, 1918)ITINERRI CRITICI A proposito di «Quarantanove poesie e altri disturbi», l’ultima silloge di Cristina Alziati per Marcos y Marcos. L’autrice prende la parola nel reciproco interdetto di Storia e Natura, quando l’una si reifica nell’altra. È la verità ad essere perseguita e mai incarnata se non nel suo riflesso ambiguo e spettrale che si dà, in assenza, nella pienezza di uno spazio vuoto

La condizione di sfruttamento, il senso di solitudine atomizzata, la percezione di un universale homo homini lupus e lo stato di guerra perpetua costituiscono il solo contesto possibile della poesia di Cristina Alziati, una delle voci più forti e decisamente originali della recente poesia italiana. Va innanzitutto ricordato che Alziati esordisce nel ’92 in un volume collettivo sotto il patrocinio di Franco Fortini, cui da sempre guarda non soltanto come ad un maestro intellettuale ma, in particolare, come a una stella fissa dell’universo poetico, e va aggiunto che ritiene l’anno cruciale della propria maturazione, di lei nata a Milano nel ’63, non già il 1989 convenzionalmente associato al principio di una fine (con il crollo dei regimi dispotici dell’Est e la progressiva egemonia nell’Ovest del neoliberalismo nonché la subalternità delle culture democratiche) bensì il 1991 che con l’aggressione all’Iraq costituisce l’incipit di un trentennio dove la guerra, per il neocapitalismo occidentale e oramai globalizzato, assurge prima a mezzo di intervento unilaterale poi, nel medio e lungo periodo, a strumento di governo degli affari correnti e di paradossale normalizzazione dell’ordine fra le nazioni.

IL COLORE STESSO della poesia di Alziati assorbe l’atmosfera della guerra quale massimo principio regolativo dell’epoca postmoderna e indicatore della condizione di normalità. I suoi versi si specchiano in un grigio minerale, i segni sono incisi e persino graffiti, magri, deprivati di aloni e così di tenebre novecentiste: chi abbia letto la prima raccolta A compimento (edita da Manni nel 2005 e accompagnata da una nota partecipe di Luca Lenzini) sa che quella di Alziati non è una poesia di «parola», vale a dire di affondo in verticale o di apnea alla ricerca di un senso nell’opacità del mondo circostante, ma al contrario essa è una poesia di «sintassi» dove prevale la coscienza del punto di equilibrio o squilibrio nei riguardi del reale. Non è insomma il deposito di una pulsazione, di una prosodia o di una qualche avvenenza ritmica ma piuttosto è una postura dello sguardo e di una consapevole impostazione della voce, dunque di una metrica. Se bellezza e verità rappresentano in endiadi la via maestra della poesia moderna e se il maggioritario dei poeti punta alla prima per guadagnare la seconda, Alziati fa il percorso esattamente inverso: è la verità ad essere perseguita e, naturalmente, mai incarnata se non nel suo riflesso ambiguo e spettrale che si dà, in assenza, nella pienezza di uno spazio vuoto o invece, in presenza, nel disegno evanescente, flou, di un miraggio, di una utopia. Si tratta di una poesia che rigetta ogni immediatezza del sentire/dire e privilegia, viceversa, la mediazione del pensare/meditare.

Di qui un senso istantaneo di distanziamento dall’esperienza e un filo di gelo che si insinua nel lettore per sciogliersi in particole di conoscenza, in frammenti che dalla loro stessa povertà sembrano reclamare una compiutezza. Da esperta traduttrice dal tedesco, proprio questo ha appreso Alziati da coloro che sente prossimi e fraterni, cioè Hoelderlin, Bertolt Brecht, Paul Celan e Peter Huchel, lirico di pregnanza sapienziale la cui raccolta antologica Strade strade (Mondadori 1970) fu voltata in italiano proprio da Fortini. Ma non va dimentica un’altra presenza per lei essenziale, austera nell’umana semplicità, quella della grande sinologa e scrittrice Edoarda Masi, la cui vicinanza deve avere favorito una vera e propria funzione maieutica.

E QUALCOSA DI EDOARDA, del suo rigore che celava soccorso e dolcezza, si riverbera nelle figure di Rosa (Luxemburg) e Etty (Hillesum), che aleggiano sororali e propizie nella seconda raccolta che conferma la statura poetica di Alziati, Come non piangenti (marcos y marcos 2012, con una nota di Fabio Pusterla), in cui convergono fattori interni e esterni dell’esperienza, vale a dire l’inverno prolungato della storia di tutti, nel decennio che spegne ogni lusinga di globalizzazione «felice», e l’impatto di una personale malattia nello stato di angoscia e solitudine come testimonia il poemetto «I riccioli della chemio», fra i risultati più certi della poesia dei nostri anni: «Come vuoi che racconti dei mesi/ di quello straordinario inverno/ di gemme anche quassù, e sole/ fra i rami nel dicembre, quando il manto/ di neve ero io», versi capaci di attraversare – scrisse in proposito Pusterla – «la soggettività individuale affilata da un’esperienza terribile e aprirsi a uno sguardo sugli altri, sui sofferenti, sui minacciati, sui negati». Ulteriore conferma ci viene dal volume che direttamente si riallaccia a Come non piangenti e però ne articola il dettato alla maniera di una clausola, Quarantanove poesie e altri disturbi (marcos y marcos, «Gli Alianti», pp. 91, euro 18).

Il lettore ha qui la sensazione di un ulteriore illimpidirsi del segno e, quanto alla pronuncia, di un abbassarsi del tono. Il metro presenta meno tagli e scalfiture, appare più rettilineo nell’adeguarsi al moto del respiro ma è sempre scandito nell’assetto metrico per cui le pause sono da intendersi quali interstizi di riflessione o acmi di un pensiero che si viene formando. All’intorno, il paesaggio è più domestico e insieme più riconoscibile perché alle pietre livide e agli scisti, ai muschi e alle erbe strinate che gremivano i libri precedenti qui subentrano il verde denso dei larici, il disegno dei perimetri innevati, la Dolomia intravista nella nebbia del mattino.

ANCORA UNA VOLTA, dopo averle ritrovate oltre il giro di vite del tempo, Alziati prende la parola nel reciproco interdetto di Storia e Natura, quando l’una si reifica nell’altra: la dialettica della poesia di Alziati vede infatti storicizzarsi la Natura in quanto mercificata e asservita alla nuda valorizzazione economica nello stesso momento in cui vede naturalizzarsi e anzi mineralizzarsi la Storia nell’ordine sociale che la pubblica opinione da decenni battezza intangibile e immodificabile, tant’è che Mark Fisher (in Realismo capitalista, Nero 2018) scrisse che possiamo oggi immaginare la fine del mondo ma non la fine del capitalismo perché, evidentemente, noi la riteniamo inconcepibile. È come se ordine e disordine, cosmo e caos, conservazione e rivoluzione avessero invertito i ruoli: «Così, andando a zonzo, impari tu a parlare/ e io, mentre ti ascolto, ascolto/ il suono del disordine/ erompere nell’ordine un istante/ ogni mattina».

E in proposito dice un verso fulminante dell’amato Huchel, quasi scolpendo l’emblema dell’epoca: «Storia diventa il deserto». E tuttavia se non la speranza almeno un poco d’acqua può affiorare all’improvviso dall’arida distesa del presente, istanti di prossimità solidale e di scambio, come attesta il duplice mottetto di «Zona franca», nel baricentro esatto delle Quarantanove poesie, che è un altro vertice di Alziati, e si rivolge alla dedicataria del suo libro, Sofia. È un adempimento etico e, nel frattempo, una inversione del processo pedagogico per cui si insegna e si apprende reciprocamente tanto che, in questo caso, è la più giovane a proteggere l’altra: «mentre mi dici tu non mi lasci/ mamma, tu non muori. In un istante// mi accorgo che sei tu, fra noi due/ la radice. Di un tempo stranito, salvato/ il seme sei tu, che sei il fiore».

Versi come questi basterebbero a dire la forza di una poesia e, nel caso di Cristina Alziati, anche la sua giustificazione. Perché i suoi non sono versi che si vogliano belli o eleganti o, peggio ancora, espressivi e «comunicativi» ma sono versi fondati su una personale e specifica esperienza del mondo, offerti al lettore nello stato di pura necessità.

*

SCHEDA. Breve profilo bio-bibliografico

Cristina Alziati è nata a Milano nel 1963 e lì ha studiato all’Università Statale laureandosi in Filosofia. Traduttrice dal tedesco (fra l’altro di Hans di Robert Jauss, «Le questioni di Giobbe e la loro replica a distanza», in «L’ospite ingrato», I, Quodlibet 2008) vive a Bolzano. Dopo l’esordio nel 2002 accompagnato da una nota di Franco Fortini in un volume collettivo, il suo primo libro pubblicato è «A compimento» (prefazione di Luca Lenzini, Manni 2005) che si aggiudica il «Premio Pier Paolo Pasolini». Segue «Come non piangenti» (con una nota di Fabio Pusterla, marcos y marcos 2011) che ispira al musicista Carlo Boccadoro la composizione di quattro «Lieder» per mezzosoprano e pianoforte (Ricordi 2013).

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento