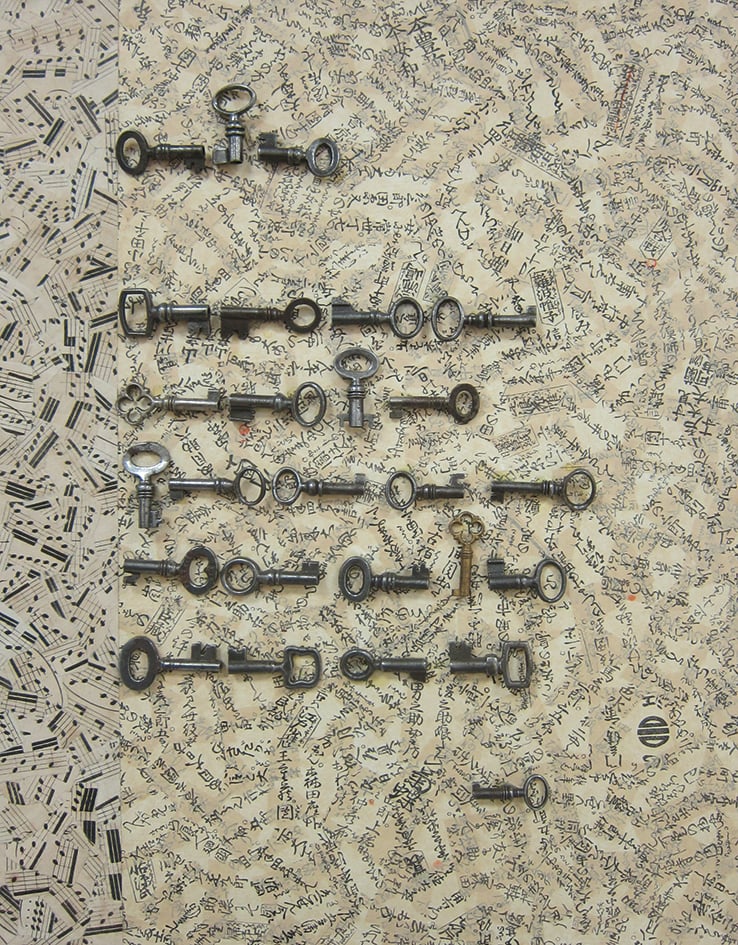

Jiri Kolar, «Le chiavi della porta del paradiso», 1986

Cultura

Quel linguaggio della critica che costruisce mondi

Saggi «Interventi ed erratiche esplorazioni sull’arte» di Giorgio Di Genova, per Gangemi editore. Cinquant'anni di scritti in un dialogo continuo con gli artisti

Pubblicato quasi 6 anni faEdizione del 7 novembre 2018

Tra il primo pensiero d’una impresa terribile e l’esecuzione di essa (ha detto un barbaro non privo d’ingegno) l’intervallo è un sogno, pieno di fantasmi e di paure». Gramsci che studia Manzoni che cita Shakespeare possono essere un buon inizio per scrivere di Interventi ed erratiche esplorazioni sull’arte di Giorgio Di Genova (Gangemi, pp. 240, euro 32). QUELLO CHE SI LEGGE attraverso la raccolta di questi interventi, saggi, interviste, recensioni che coprono circa cinquant’anni di lavoro è davvero un’impresa terribile per i molti, importanti e faticosi impegni che l’autore si è prefisso per sé e per chi lo avrebbe letto,...