Quando eravamo punk: la ribellione in graffiti bianco e nero

Incontri Nel libro curato da Marco Teatro e Giacomo Spazio gli anni dell’anarchismo militante al Virus di Milano

Incontri Nel libro curato da Marco Teatro e Giacomo Spazio gli anni dell’anarchismo militante al Virus di Milano

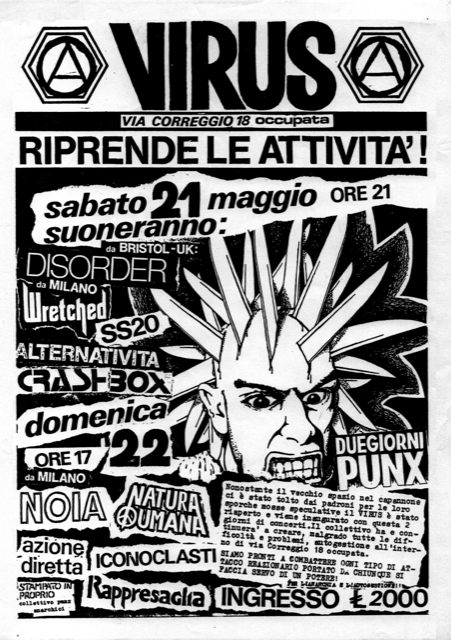

Se un ventenne si chiedesse che senso abbia tornare agli anni del punk italiano e dell’anarchismo militante, gli basterebbe leggere uno dei flyer del Virus di Milano, troverebbe discorsi sulla guerra, sul tempo rubato, sul lavoro, l’attaccamento al denaro, i padroni. Temi ormai poco frequentati a sinistra che all’epoca venivano gridati con un linguaggio e un’estetica corrosiva e che, oggi, verrebbero etichettata quanto meno come scandaloso. Questo e molto altro si può trovare in Virus il punk è rumore 1982-1989 (pp. 544 illustrate, euro 39) pubblicato da Goodfellas Edizioni e curato da due vecchie conoscenze dell’underground milanese, Marco Teatro e Giacomo Spazio. Il centro sociale Virus a Milano, fra l’82 e l’89, è stata l’alternativa sperimentale e attiva al pensiero capitalista, nel libro il materiale – tanto – è in ordine cronologico, diviso per anni, ci sono i ciclostilati distribuiti ai passanti alle manifestazioni, fogli che parlano di protesta, antimilitarismo, gli sgomberi, la storia emerge da sola senza nessun commento o didascalia, evitando così anche il rischio di un’operazione nostalgia.

I DOCUMENTI pubblicati sono incredibilmente attuali, certe volte ingenui ma genuini, Marco Teatro, classe ’68, entrò nel collettivo del Virus nell’85, oggi è un artista visivo e molto altro: «È un linguaggio di trent’anni fa, sono ciclostili, la fotocopiatrice è arrivata dopo… adesso solo per par condicio nessuno si metterebbe a scrivere in quel modo. Da lì però possiamo vedere la libertà di pensiero e di parola, non abbiamo incluso foto, né documentazione personale, né testimonianze postume, siamo stati più fedeli a un’operazione archivistica e didattica». Nella copertina c’è lo stencil con la V del Virus, la A anarchica/punx e la siringa rotta. Uno dei primi comunicati dell’81, è un incontro “contro l’eroina”, un’attitudine radicale che contraddistingueva il Virus: «È stato uno dei primi spazi a prendere di petto il problema dell’eroina che a Milano in quegli anni falcidiava a più non posso L’attitudine di chi lo frequentava era quella più crassiana (da Crass, band punk rock inglese, ndr) e legata al movimento della musica hardcore. Non c’era il punk modaiolo, per essere punk in Italia in quel momento bisognava essere radicali. Quando il punk ha preso piede c’erano almeno 100 centri sociali in Italia, quasi tutti avevano un’estetica legale al punk. Il movimento era veramente vasto».

All’interno ci sono delle vere chicche, come la punkzine Risi e Sorrisi. Tutto il volume trasuda un’estetica travolgente: «Il libro vuole essere anche di grafica, è difficile da spiegare ma ha una forza irresistibile, basta soffermarsi sulla copertina. Le immagini sono per lo più collage particolarmente brutti, improvvisati, fatti da persone che, come dire, non avevano uno stile accademico (ride, ndr). Si percepisce la spontaneità, non c’erano i colori della generazione psichedelica e non c’erano ancora quelli alternativi, i graffiti della generazione hip hop. Nel decennio del punk dominava il bianco e il nero».

QUANDO SI PENSA al punk si guarda sempre fuori confine, a nord, ma la storia di quanto è successo in Italia è emblematica: «C’era un po’ il mito del nord Europa ma non era così influente, l’Inghilterra era importante dal punto di vista musicale, ma dal punto di vista politico e metodico era più avanti l’Italia. In Inghilterra non trovavi nemmeno gli squat e i gruppi suonavano nei pub. Anche dai volantini si vede quanto da noi fosse seria l’organizzazione, non c’era un senso di inferiorità, anzi c’era l’orgoglio di essere un punto di riferimenti per i gruppi che venivano a suonare da tutta Europa e dagli Usa. Una volta qui restavano sorpresi della qualità degli squat o dal pubblico numeroso, abituati com’erano a suonare in piccoli locali». Nei flyer viene preso di mira ciò che inizia a prospettarsi come alternativo ma all’interno di un contesto istituzionalizzato, come l’Arci: «Si aveva un senso di autoproduzione, creativo e di autorganizzazione, considera che negli anni ’80 metà dei concerti live a Milano si facevano nei centri sociali. Con i ’90 questo capitale si è dissolto eppure ha continuato a contaminare, centinaia di locali sono stati aperti successivamente da chi aveva avuto qualche esperienza nel centro sociale. È stata una scuola».

La ricchezza e la varietà di quell’esperienza ancora potrebbe essere di riferimento per gli odierni movimenti alternativi e politici: «Prima di tutto è una storia da conoscere, mi sono reso conto che non c’è stato un passaggio di testimone e Genova è stata uno spartiacque. Oggi queste situazioni non esistono più, da un lato è positivo, quello però che io ancora non vedo è l’underground, ma forse è già tutto nella rete e non me ne sono accorto».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento