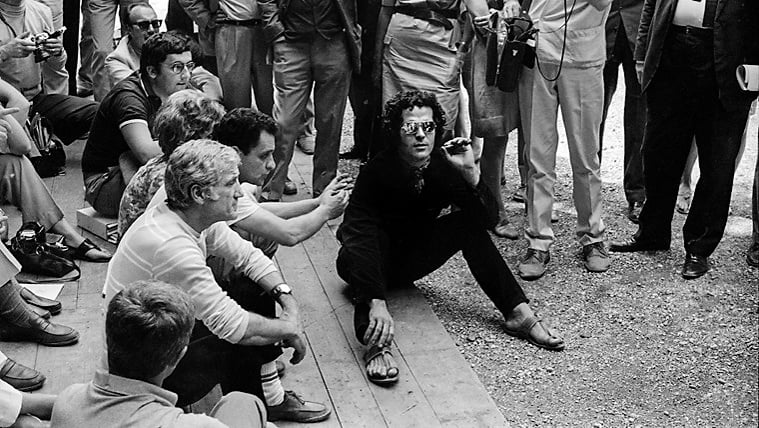

Una scena del documentario, al centro Pino Pascali

Visioni

La purezza fanciullesca nello sguardo dell’artista

Cinema Arriva sulla piattaforma Mubi il documentario di Walter Fasano dedicato allo scultore Pino Pascali

Pubblicato quasi 3 anni faEdizione del 6 novembre 2021

La materia, la dimensione sterminata, multiforme della materia, il precipitato mitico inscritto in ogni superficie modellata, plasmata, è il perno intorno a cui ruota Pino di Walter Fasano, o anzi intorno a cui bascula, da un piano all’altro, vista la presenza delle dissolvenze incrociate che fanno emergere spettri al posto di altri, a partire da altri, eco di voci scomparse, riverbero di luoghi, di vuoti, come provenienti da intercapedini fatte d’improvvisa fotosintesi. Passato al Festival di Torino dell’anno scorso, poi candidato ai David di Donatello per i documentari, Pino è ora su Mubi: non una biografia ma vera e propria...