Piergiorgio Bellocchio, tra confessione, riflessione e commento

SCAFFALE «Diario del Novecento», dello scrittore e critico piacentino per Il Saggiatore

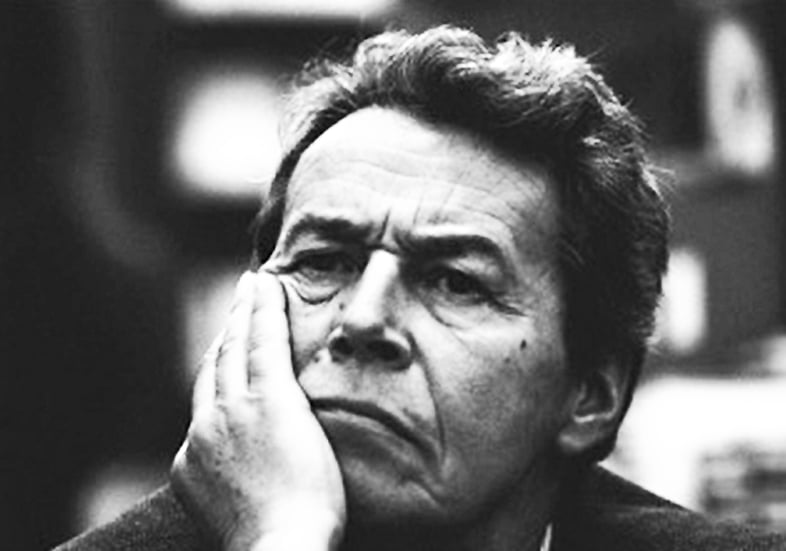

Un ritratto di Piergiorgio Bellocchio

Un ritratto di Piergiorgio BellocchioSCAFFALE «Diario del Novecento», dello scrittore e critico piacentino per Il Saggiatore

Se si ricorda la figura di Piergiorgio Bellocchio la prima cosa che viene in mente a quelli della mia generazione è «Quaderni piacentini», la rivista da lui fondata, diretta e autogestita dal 1962 insieme alla sua amica Grazia Cherchi, con l’aggiunta di Goffredo Fofi a partire dal numero 28, che aveva l’ambizione di fondare una nuova cultura di sinistra in opposizione al sistema e all’industria culturale, a cui hanno collaborato intellettuali di diverse generazioni.

Ma Diario del Novecento, uscito con la cura di Gianni D’Amo e pubblicato da Il Saggiatore (pp. 616, euro 35), è piuttosto a «Diario» che fa pensare, cioè alla seconda rivista fondata nel 1985, scritta e autogestita dallo stesso scrittore piacentino insieme ad Alfonso Berardinelli (con la compagnia di classici come Kierkegaard, Simone Weil, Leopardi ecc.) e portata avanti per dieci numeri fino al 1993, a cui la legano diversi elementi.

MA SE «DIARIO» era una rivista principalmente «cattiva», cioè che intendeva aggredire il processo di modernizzazione e l’acritico aggiornamento teorico e politico della sinistra rispettosa, i miti e i disvalori dominanti, il totale conformismo e l’omologazione culturale in atto negli anni ottanta e nei primi anni novanta, in Diario del Novecento, a parte qualche frecciata al solito Eco, a Scalfari e ad altri campioni della cultura dominante, a prevalere sono invece la confessione, la riflessione e il commento. E di fatto il libro è composto principalmente da note di storia, culturali, di costume, di critica letteraria e cinematografica, da racconti autobiografici, da ritratti critici di maestri e compagni, ecc. Tra i tanti modelli si possono indicare i moralisti classici, i grandi scrittori realisti dell’ottocento, Leopardi, Kierkegaard, Kraus, Brecht e Adorno dei Minima moralia.

Prima di passare a qualche citazione, occorre però precisare che questo libro interessa il ventennio 1980-2000 e rappresenta soltanto una scelta dei 208 quaderni composti dall’autore a partire dal 1980 fino ad oggi, la cui prima parte s’intitola proprio Fine di un’epoca, che coincide di fatto con la crisi irreversibile del progetto politico e culturale della nuova sinistra e della prima serie dei «Quaderni piacentini».

IN UN LIBRO così importante e così bello è impossibile scegliere i passi più salienti, perciò si può iniziare con una citazione tratta da una nota critica dedicata al cinema di Pier Paolo Pasolini, un autore su cui Bellocchio si è spesso soffermato nel corso della sua carriera: «Ho tentato ieri, due novembre, di vedere fino alla fine I racconti di Canterbury di Pasolini.

Senza riuscirci, a conferma del mio vecchio giudizio per cui Pasolini è complessivamente un mediocre regista. Con l’eccezione di Accattone e La ricotta, che sono due capolavori; di Uccellacci e uccellini, che è un film saggistico-giornalistico di un certo interesse; e anche del Vangelo, su cui mantengo riserve di ordine ideologico-politico, ma che pure è ancora un film serio. Pasolini come autore cinematografico non mi convince (non includo nel giudizio i due film che non ho mai visto: Porcile e Salò-Sade). I film mitologici (Edipo, Medea) e la cosiddetta Trilogia della vita (Decameron, Canterbury, Le mille e una notte) mi paiono vacanze esotiche, pretesti per citazioni, ‘contaminazioni’, sfoggi di cultura letteraria e pittorica. Sceglie benissimo gli sfondi, le facce e i corpi, ma poi non sa dirigere gli attori».

Ed ecco come rievoca l’ultimo incontro avuto con Fortini già malato, uno dei suoi maestri: «Il 28 agosto (’94), tardo pomeriggio, tra le diciotto e le venti circa. È molto dimagrito, debole. Fortini è sempre proiettato in avanti, è la sua fissa. Un’epoca è finita. Ogni volta che l’ho incontrato durante quasi quarant’anni, c’erano segni inequivocabili che annunciavano la fine di un’epoca, una svolta della storia: cui seguiva l’interpretazione dei segni. C’è in lui un’autentica spinta al futuro, la speranza politica, nonché l’ansia patologica di non essere a tempo, in sintonia, la paura di restare indietro. Al congedo, con voce commossa, mi incita a scrivere sulle Lettere (dei condannati della Resistenza italiana): ‘Scrivi, Piergiorgio, scrivi’».

QUESTI SONO SOLO DUE estratti di uno dei capolavori della letteratura italiana ed europea del secondo Novecento, di un moralista e di uno scrittore che nell’ultimo ventennio della sua vita ha deciso volontariamente di stare in disparte e lontano dai riflettori, a vivere con disincanto e amarezza le tristi sorti dell’Italia e del mondo.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento