Picasso, partigiano della pace

Anniversario Cinquant'anni fa moriva il grande pittore spagnolo, antifranchista e antifascista, figura contraddittoria e inesauribile del Novecento

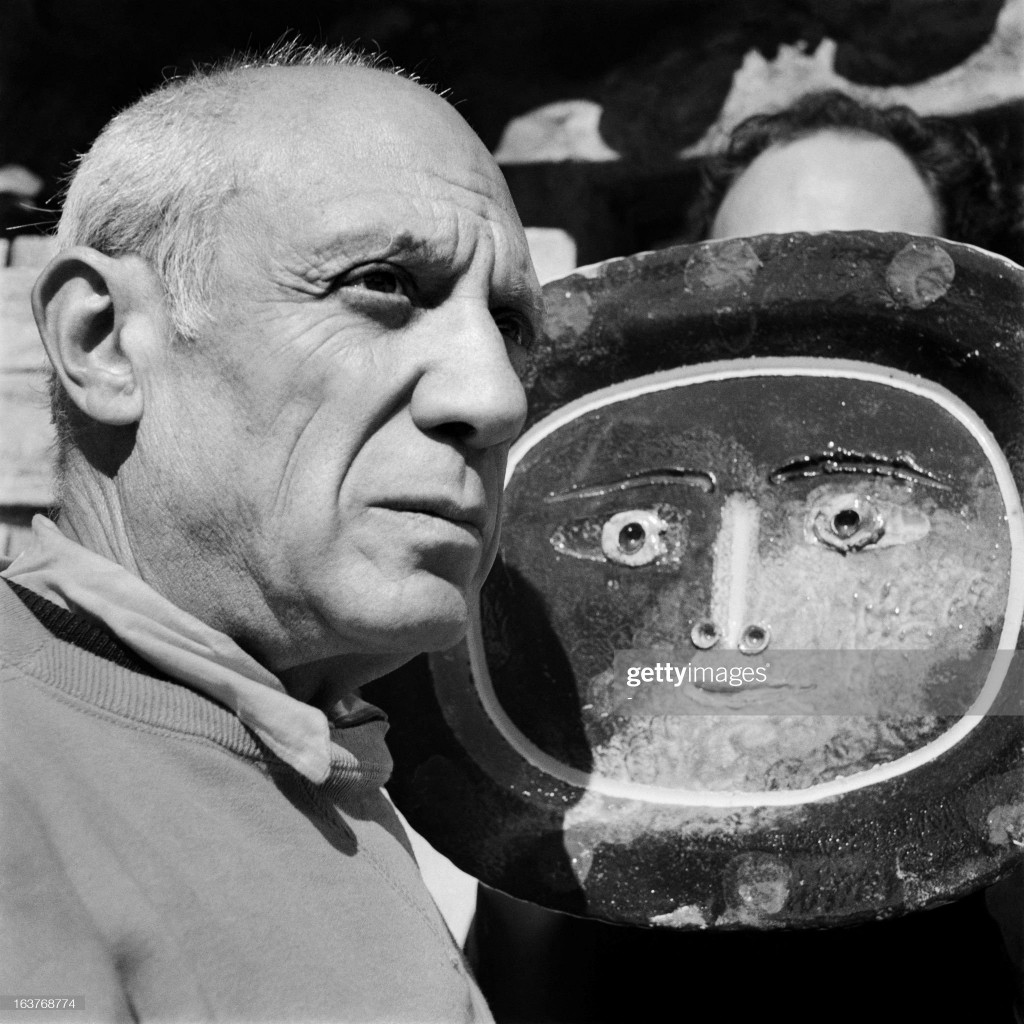

Aprile 1949, Vallauris (Francia): (Photo by AFP via Getty Images)

Aprile 1949, Vallauris (Francia): (Photo by AFP via Getty Images)Anniversario Cinquant'anni fa moriva il grande pittore spagnolo, antifranchista e antifascista, figura contraddittoria e inesauribile del Novecento

Cinquant’anni fa, l’8 aprile del 1973, se ne andava a 92 anni Pablo Picasso, un artista, un uomo, che aveva rappresentato un secolo, il Novecento. Ai suoi amici di tutto il mondo riuniti intorno al maso di Mougin vicino a Cannes, la moglie Jacqueline non concesse il permesso di entrare per rendere omaggio all’artista scomparso. Su un ultimo ritratto, un profilo dell’artista spagnolo tra fiori e colombe in volo, disegnato con la penna in quel momento, Renato Guttuso scrisse: «A Pablo, il giorno 10 aprile, dopo una veglia durata due giorni».

Fin dagli esordi e all’arrivo a Parigi agli inizi del secolo scorso, con le sue capacità pittoriche e il suo carisma, divenne il personaggio centrale della scena artista, imperversando con la sua bande à Picasso, di poeti, scrittori, intellettuali e artisti. Con la nascita del cubismo, che Picasso precorse con Les demoiselles d’Avignon, un’opera che suscitò polemiche e la temporanea incomunicabilità delle idee dell’artista, non fu solamente il capofila di un movimento che aveva in George Braque, Ferdinand Léger e Juan Gris altri valenti interpreti. Con Guernica realizzò nel 1937 l’opera più profondamente innovativa, ma anche più intensamente politica di tutti i tempi, combattendo su una tela la guerra che si stava svolgendo nel suo paese e le atrocità nazifasciste.

Nonostante fosse antifranchista e antifascista, durante l’occupazione nazista della Francia non scappò, anche se le sue opere era state definite dal nazismo «arte degenerata». Rimase a Parigi pur correndo il rischio di essere arrestato dalla Gestapo e consegnato a Francisco Franco. Durante la Seconda guerra, aderì al Partito comunista francese e sebbene le sue opere fossero all’opposto del trucido realismo socialista sovietico voluto da Zdanov e Stalin, gli apparati sovietici pubblicamente sostennero il suo lavoro, esecrandolo solo in privato. Fu il principale esponente dei «Partigiani della pace» e la sua Colomba fu a lungo il simbolo della resistenza del mondo all’olocausto nucleare, il maggior pericolo della Guerra fredda.

Cinquant’anni fa, con la scomparsa di Picasso, se ne andava anche l’ultimo baluardo che impediva la definitiva colonizzazione americana dell’arte, ma pochi se ne accorsero in quel momento. Parigi, la storica capitale dell’arte nei due secoli precedenti era ormai disarmata, politicamente ed economicamente, nei confronti della strategia bellicista di apparati delle istituzioni, più o meno segrete statunitensi, che era iniziata fin dalla metà degli anni ’50 per dare al nuovo impero d’oltreoceano un lustro artistico che non aveva mai avuto in precedenza. Anzi l’ambiente artistico americano, rinnegò le sue origini, anche se era cresciuto e si era sprovincializzato con l’arrivo negli anni ’20 dei dadaisti europei, Duchamp e Picabia, e dagli anni ’40 in poi ospitando chi scappava dal nazismo, tra gli altri Ferdinand Léger, Max Ernst e soprattutto André Masson che con l’invenzione del «disegno automatico» ispirò gli artisti della futura Action Painting, come Jackson Pollock, che fino alla metà fine degli anni ’40 erano stati tutti «picassiani».

New York capitale dell’arte

L’impero americano negli anni ’70 riuscì a strappare la nuova capitale dell’arte e insediarla a New York, dove, l’anno prima della morte di Picasso, era sorto, con le prime gallerie al 220 di West Houston, il distretto dell’arte radical per banchieri, modaioli e avvocati di grido. Gli apparati segreti statunitensi avevano spostato il centro dell’arte mondiale in America e lanciato i popartisti come le nuove star della scena culturale. Mancava però ancora un tassello per avere vittoria completa: Pablo Picasso giganteggiava ancora nel mercato e nell’opinione pubblica come una icona indistruttibile della storia dell’arte.

Mentre era ancora in corso la Guerra fredda, qualcuno dei fautori del nuovo impero artistico americano aveva individuato in Pablo Picasso il simbolo stesso della cultura progressista del Novecento, un «target» strategico, un bersaglio da abbattere con un fuoco incrociato di accuse e dicerie sul piano personale e politico.

Il tentativo di demolizione del «mito» Picasso non può stupire anche alla luce delle rivelazioni sugli intrecci tra la Cia. e l’arte americana del dopoguerra.

Qualche anno fa, l’emittente britannica Channel Four nel programma Hidden Hands descrisse con dovizia di notizie e documenti il supporto della Cia. al movimento dell’Espressionismo astratto e ancora più massicciamente al movimento della Pop Art .

L’ex capo della misteriosa I.O.D. (International Organizations Division) la struttura culturale della Cia, Tom Braden, in una intervista confessò: «Se sia stato immorale finanziare qualcosa di essenziale per la libertà nel mondo, sono contento che la Cia sia stata immorale».

Dopo la sua scomparsa, l’attacco statunitense alla figura umana e artistica di Pablo Picasso, ebbe inizio nel 1994, con la mostra al Metropolitan Museum di New York incentrata sull’opera dell’artista in rapporto con alcune sue compagne, seguita da una fioritura d’interviste e scritti dove femministe più o meno oneste accusavano Picasso per lo più sul piano personale.

Successivamente uscì Gloria e miseria di Pablo Picasso, una sgangherata biografia, alla quale seguì il film di Ivory, Survivig Picasso: un’inutile fotocopia mal riuscita del libro dell’ex moglie dell’artista, François Gillot, Vivre avec Picasso. L’ attacco proseguì con dichiarazioni sul piano politico: «Le manifestazioni politiche (di Picasso) non sono nient’altro che una mascherata. In lui non c’è impegno sociale né morale…. La sua personalità era formata da un impasto pericolosissimo che qualche volta mi ha fatto pensare a Hitler», dichiarò la critica d’arte Barbara Rose.

Successivamente Stephen Nash, del S. Francisco Museum of Fine Arts, curatore della mostra Picasso negli anni della guerra: 1937-1947 lanciò l’accusa più infamante: Picasso era stato forse un «collaborazionista» dei nazisti. Un’accusa assolutamente falsa: Stephen Nash, dopo aver balbettato qualcosa su Jean Cocteau, dopo aver svolto inutili indagini all’’Hoover Institute, dovette ammettere che «la situazione (ovvero le sue stesse accuse, ndr) non aveva contorni ben definiti».

Francia occupata

Intanto, però, il solito sasso era stato lanciato nello nella stagno dei mass media. Non è utile replicare diffusamente all’ineffabile Nash, basta ricordare che Picasso non cadde nei tranelli della Propaganda Staffel nazista – come fecero Derain, Vlaminck, Van Dongen ed altri – atti a coinvolgere gli artisti della Francia occupata in attività «collaborazioniste».

Anche se Picasso non ebbe parte attiva nella Resistenza Francese, ebbe numerosi contatti, tramite gli scrittori Louis Aragon e Paul Eluard, con il mitico Laurent Casanova, l’eroe della Resistenza francese, supericercato dai nazisti. Di quel periodo occorre ricordare un altro fatto importante. All’origine, probabilmente, degli attacchi statunitensi c’era anche l’adesione dell’artista al comunismo: l’artista si iscrisse al Partito Comunista francese nel 1944, diventando, non senza criticità, una bandiera della cultura progressista del dopoguerra. Anche in Italia, Picasso ebbe molti problemi per la sua appartenenza al comunismo. Nel 1953 ci furono alcune pesanti interferenze dei politici democristiani dell’epoca (De Gasperi, Andreotti, Segni) proprio nei riguardi una mostra dell’a rtista che si teneva a Roma.

Scrisse Renato Guttuso sull’Unità del 3 giugno 53: «L’on. Andreotti sa che questa mostra la cui iniziativa si deve ad alcune personalità del nostro partito (il Pci)… si inquadra nella lotta generale che la cultura italiana fa per sopravvivere ai continui e sistematici tentativi di strangolamento da parte del clericalismo oscurantista. L’on. Andreotti sa, che tanto lui quanto il ministro Segni (Antonio Segni, ministro della Pubblica Istruzione, ndr) avevano fatto di tutto per far naufragare l’ iniziativa della mostra».

Il tentativo di Andreotti (allora il più filoamericano dei politici italiani) fallì: la mostra si fece, ma l’ opera di Picasso Il Massacro in Corea (non certo un capolavoro come Guernica, ma a quei tempi, un dipintodi grande attualità politica) non fu esposto. Lionello Venturi (curatore della rassegna), «strangolato dai democristiani», decise che Il Massacro in Corea doveva essere custodito «nei depositi della Galleria Nazionale, senza che alcuno lo vedesse». Nulla sappiamo sul ruolo che ebbe in questa triste storia di colonialismo culturale, l’ambasciata americana di Roma, con il Cis. (Combined Information Service), prima con Ellworth Bunker e poi con Clare Boothe Luce, la grande elemosiniera degli anticomunisti italiani dell’epoca, o sul ruolo dello Iod della Cia.

Le lettere di Duncan

L’attenzione «politica» statunitense su Picasso fu sempre molto grande, come documentano alcune lettere della fine anni ’50 del fotografo Douglas David Duncan che ho rintracciato su una vecchia pubblicazione. Nel 1957 Duncan si rivolgeva così ad Alfred Barr, direttore del Museum of Modern Art di New York: «(Picasso) ha pochissimo a che fare con il Partito comunista francese, e forse nulla. Anzi una visita negli stati Uniti, potrebbe dar luogo con ogni probabilità, a qualche esplicita dichiarazione da parte sua che lo farebbe rompere con loro apertamente, per sempre. In ogni caso, semplicemente come artista che ha allestito la tua grande mostra (al Moma), spero che qualcuno dei fiduciari del tuo museo possa appianare la strada per farlo invitare…» .

Chi erano questi «fiduciari»? Uno era forse Tom Braden della Cia e segretario del Moma di New York, come dimostrano alcune rivelazioni sull’ intreccio di rapporti tra Moma e Cia? Ma non c’è solo questa prima lettera. Duncan, amico di Picasso, per i suoi sodali americani era una miniera di informazioni. Sempre nel ’57, in una lettera a Kenneth Stuart, direttore dell’Evening Post, Duncan così racconta la visita di un diplomatico sovietico a Picasso: «L’uomo è rimasto in casa una ventina di minuti. Non c’è stato il minimo accenno di cordialità che potesse apparire più caloroso di quello che si mostra a una persona totalmente estranea…».

E in una lettera a Richard Nixon, allora vicepresidente degli Stati Uniti, Duncan scrisse cose ancor più inquietanti: «Caro Dick…. (Picasso) sono sicuro che verrebbe. Sarebbe un avvenimento storico negli ambienti artistici americani… poi se conosco un po’ il nostro uomo, scommetto fin d’ora che verrebbe fuori con qualche dichiarazione filo occidentale, che sarebbe un bel colpo basso, culturalmente per i comunisti. Per noi potrebbe essere un grande successo, come lo è stato per i comunisti l’uso del famoso manifesto della Colomba…».

Il vicepresidente americano Richard Nixon rispose prontamente: «Il visto poteva essere concesso immediatamente». Ma come è noto, deludendo le aspettative di Duncan e degli americani, Pablo Picasso non si prestò negli anni ’50 a strumentalizzazioni, non fece alcun «colpo basso» ai comunisti, non si recò negli Stati Uniti e non fece mai dichiarazioni «filoccidentali». Forse per questo venne colpito dalla propaganda settaria statunitense anche dopo la sua scomparsa.

I documenti di Duncan sono importanti non solo per capire la battaglia culturale segreta che è stata combattuta durante la Guerra fredda, ma anche per comprendere che le successive accuse che dagli Stati Uniti sono piovute su Picasso erano inconsulte e futili. Gli statunitensi non gli perdonarono mai di essere rimasto nel Partito comunista francese per tutta la vita o di essersi rifiutato di tornare nella Spagna dominata dal «dittatore» Francisco Franco o di non avere aderiti al loro fronte. Ma più di ogni altra cosa non gli perdonarono mail di aver rappresentato con Guernica una indelebile e intoccabile bandiera contro la guerra, un simbolo della libertà e della cultura progressista europea.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento