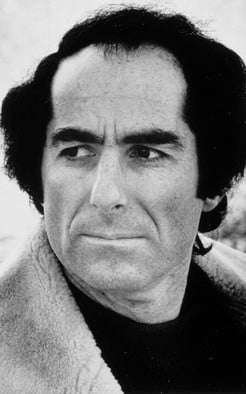

Philip Roth, i diritti sul mercato del prestigio

A poco meno di sei anni dalla morte, Philip Roth, o meglio le sue opere, passano dal catalogo Einaudi alla Adelphi, per un ammonto di denari la cui consistenza non è commensurabile alla cifra simbolica che un simile transito si porterà dietro.

Il placet definitivo è stato dato (ma non pubblicamente comunicato) alla Book Fair di Londra, dopo che l’erede di Calasso, il nipote Roberto Colajanni, ha riunito lo staff della casa editrice insieme a qualche stretto collaboratore, e confortato dal loro parere ha firmato con il celeberrimo agente americano Andrew Wylie quello che sarà, già da domani, uno storico accordo.

Si può facilmente ipotizzare che, al rinnovo del contratto sui diritti, l’agente noto come lo squalo, ma che si distingue dai suoi colleghi soprattutto per competenza editoriale e culturale, abbia richiesto una cifra che la Einaudi, o meglio chi ne governa i bilanci, quindi la Mondadori, ha deciso non valesse la pena di sborsare: è un calcolo che si presume si basi esclusivamente sui fatturati dei libri di Philip Roth, forse da tempo non più sufficientemente appetibili.

Gli altri candidati in campo erano di sicuro capaci, e probabilmente anche vogliosi, di offrire di più, ed è qui che il catalogo ha fatto la differenza: perché – piaccia o no – Wylie è certamente più interessato alla qualità dei titoli che rappresenta di molti tra coloro che li editano.

Detto questo, l’accordo siglato ieri porta all’evidenza di chi ancora non lo avesse metabolizzato chi siano i veri protagonisti del mercato editoriale, da decenni a questa parte: è un fenomeno ovviamente ancora più determinante, e da ben prima, in tutti gli altri ambiti artistici; ma l’editoria si è portata dietro a lungo una patina di artigianalità e di relazioni ancien régime, che ne hanno fortificato la resistenza, rendendo più tardiva, e tuttora più malinconica, la resa agli agenti di quello che è stato il vero e proprio sconvolgimento di una forma di vita.

Nei ruoli decisionali del marchio dello Struzzo, dal punto di vista editoriale, ci sono donne e uomini la cui fede e la cui prassi einaudiana avrebbero scongiurato la perdita di un autore come Philip Roth, per di più dotato di ben quattro alter ego – Alex Portnoy, Davide Kepesh, Peter Tarnopol, Nathan Zuckerman – che sia per fedeltà agli amici torinesi, sia per affinità con i molti altri autori americani tra i quali si trovavano in gaudente compagnia, avrebbero consigliato diversamente il loro creatore. Ma al vertice dei ruoli commerciali, e alla ratifica dei bilanci stanno soggetti mondadoriani, che prima di prendersi il disturbo di guardare ai libri, impugnano il registro dei conti.

Non è una acquisizione di cassa, infatti, quella della Adelphi; che senz’altro ritradurrà – vedremo con quali risultati – i già ben tradotti libri di Roth, e cercherà di «rilanciarli» sul mercato con quella discrezione che le è peraltro connaturata, e che le vieta di sbandierare in sguaiati comunicati stampa la notizia del giorno.

È, ovviamente, invece, una acquisizione sul mercato del prestigio; nemmeno troppo in sintonia, peraltro, con la natura del catalogo adelphiano, alla cui oculata presa d’atto dell’esistenza di giovani autori ha già provveduto, recentemente, la nuova direzione editoriale, acquistando due libri significativi: quello di Michael Bible, L’ultima cosa bella sulla faccia della terra, e quello in uscita a fine aprile, T, di Chetna Maroo, una vera voce. Avranno l’onore di ritrovarsi in fila alfabetica, prima della R di Roth, in uno dei cataloghi più sofisticati del creato; ma le ombre degli alter ego prediletti, capeggiate da uno Zuckerman presumibilmente triste, stanno congiurando – in queste ore – per sfidare con la loro irriducibile lascivia la pruderie dei nuovi traduttori.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento