Peter Kubelka novanta minuti di puro cinema

Maestri della sperimentazione. 10 parte innanzitutto dalla necessità di ripensare il concetto di movimento, mettendo in discussione l’idea che il cinema sia composto da immagini in movimento. Per lui «il fotogramma, mentre viene proiettato, non si muove». Potremmo dire che Kubelka si ferma al fotogramma, non concepisce né l’inquadratura né la sequenza

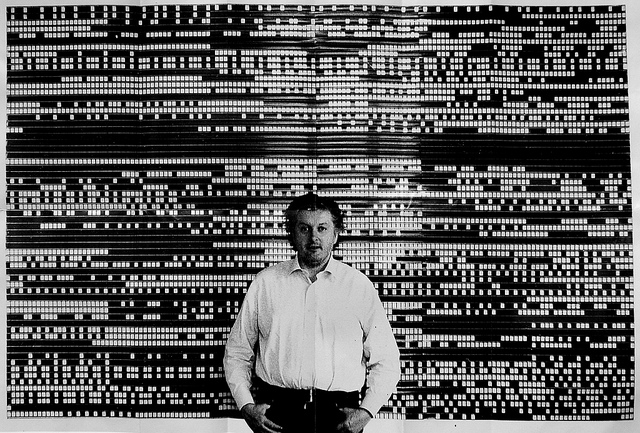

"Arnulf Reiner" di Peter Kubelka

"Arnulf Reiner" di Peter KubelkaMaestri della sperimentazione. 10 parte innanzitutto dalla necessità di ripensare il concetto di movimento, mettendo in discussione l’idea che il cinema sia composto da immagini in movimento. Per lui «il fotogramma, mentre viene proiettato, non si muove». Potremmo dire che Kubelka si ferma al fotogramma, non concepisce né l’inquadratura né la sequenza

Viennese, classe 1934, Peter Kubelka è forse un caso unico nella storia del cinema: Infatti è considerato un maestro di quella che, a torto o a ragione, viene definita sperimentazione, pur avendo realizzato nell’arco di 60 anni solo 8 film che ammontano complessivamente a 90 minuti di durata. E tuttavia sono 90 minuti di cinema “puro”, cioè film che nascono da un pensiero profondo, da una rigorosa ricerca sulla natura del dispositivo, da un lavoro costante sull’unità minima di senso costituita dal singolo fotogramma. A partire dal suo saggio di diploma Mosaik im Vetrauen (1954-55) per il Centro Sperimentale di Cinematografia, che ha frequentato a metà degli anni ’50: all’epoca viveva come pensionante di una famiglia del Quadraro, periferia di Roma. Pare che il film fece storcere il naso a Blasetti. E del resto come avrebbe potuto il regista de La corona di apprezzare un film che prelude agli esperimenti successivi del filmmaker austriaco: ovvero a quel cinema metrico, basato su un preciso calcolo matematico dei fotogrammi che ne compongono la struttura? Cosa che appare evidente in Adebar (1956-57) e Schwechater (1958), due brevi spot pubblicitari abortiti o volutamente mancati: già perché i soldi per realizzarli Kubelka li aveva ricevuti nel primo caso dal gestore di un locale notturno di Vienna, nel secondo da una ditta di birra, lasciando i committenti esterrefatti di fronte ai risultati. Cioè due brevi film in 35mm, che in seguito si sarebbero definiti “strutturali”. Nel primo caso ci troviamo di fronte a 1664 frames (suddivisi in 16 gruppi), nel secondo i fotogrammi sono 1440 (rossi, neri e figurativi, cioè contenenti sagome umane, il tutto strutturato come un’onda crescente e decrescente), entrambi frutto di uno studio approfondito sui valori di ritmo, durata, luce, forma.

Ma Kubelka parte innanzitutto dalla necessità di ripensare il concetto di movimento, mettendo in discussione l’idea che il cinema sia composto da immagini in movimento. Per lui «il fotogramma, mentre viene proiettato, non si muove». Potremmo dire che Kubelka si ferma al fotogramma, non concepisce né l’inquadratura né la sequenza (che appartengono già alla drammaturgia cinematografica). Il successivo Arnulf Rainer (1958-1960), rappresenta una tappa ancora più estrema nell’indagine su questa unità minima. Si tratta di un’opera basata unicamente su 9216 fotogrammi bianchi e neri alternati. Opera che Kubelka, negli anni, non solo ha proiettato ma anche esposto come se fosse un quadro. A commissionarglielo stavolta è il suo amico artista Arnulf Rainer, che naturalmente si sarebbe aspettato un film sul suo lavoro. Per risarcirlo Kubelka lo intitola con il suo nome, ma soprattutto incentra su alcune azioni del performer viennese, riprese all’aperto, un altro film, Pause!, presentato per la prima volta nel 1977 al Moma di New York. Anche in questo causo però la struttura del cortometraggio (girato in 16mm e della durata di 12 minuti e mezzo; ma c’è anche una versione di 45 minuti ad uso personale di Rainer) è in parte metrica. L’unico film realizzato negli anni ’60 da Kubelka, anch’esso in 16mm, è invece Unsere Afrikareise (1961-66): a differenza degli altri film metrici qui non vi sono immagini astratte, bensì inquadrature di un safari. La struttura matematica c’è, anche se sottotraccia. E’ l’ennesima piccola “truffa” di un regista ossessionato dalla sua idea di cinema: spesato e pagato da ricconi austriaci per documentare il loro bel viaggetto in Africa, Kubelka partorisce il suo ennesimo esperimento che, certo, non soddisfa i committenti.

Come giustamente ha osservato Stefano Masi, in un lungo e accuratissimo saggio sul cineasta viennese che analizza film per film, anche con l’ausilio di tabelle, apparso nel 1984 su “Bianco e Nero”: «Questo suo cinema davvero non è fatto per essere “consumato” in una sola visione, chiede di essere visto e rivisto, decine, centinaia di volte, attraverso gli anni, si propone come un cinema per il prossimo millennio, è del tutto astratto rispetto al cinema stesso, irriverente nei confronti di tutto ciò che la tradizione cinematografica ha prodotto attraverso i densi decenni della sua pur giovane storia». Ed è anche per questa ragione che, la cosa più affascinante, è farseli proiettare direttamente in pellicola da lui i suoi film, più volte di seguito, cercando di penetrarne tutta la bellezza materica e strutturale.

La realizzazione di film, tuttavia, occupa solo una parte dell’attività di Kubelka, che si è occupato di cinema sotto altre forme, come docente, conferenziere, archivista, operatore culturale e perfino appassionato di gastronomia. Personalmente non lo vedo dal 1999, anno in cui espose Arnulf Rainer in una mostra su arte e cinema al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Ricordo che ci facemmo fotografare insieme sotto l’imponente composizione composta da strisce di pellicola. Riesco finalmente a conversare con lui su skype, dopo averlo contattato mesi fa. Peter è sempre in giro per il mondo. Due giorni dopo la conversazione sarebbe partito per il Sudamerica – prima Buenos Aires, poi San Paolo – per presentare la sua opera più recente, Monument Film (2012), rielaborazione “espansa” di Arnulf Rainer, proiettata a Bologna qualche mese fa e in futuro, forse, anche a Napoli da Peppe Morra, gallerista e suo vecchio amico.

IN UNA SALA BUIA E SILENZIOSA

Conversazione con Peter Kubelka

Cosa pensi del fatto che, dopo molti decenni, il mondo dell’arte contemporanea comincia finalmente a scoprire voi cineasti sperimentali? Tu hai spesso esposto uno dei tuoi famosi film metrici, Arnulf Rainer, sotto forma spaziale nei musei, ma immagino che negli ultimi anni ricevi sempre di più inviti dal contesto artistico.

Il mondo dell’arte ci ha disprezzato per tanti anni e solo adesso hanno capito che nel campo del cinema indipendente si sono raggiunti grandi risultati per l’evoluzione del pensiero umano, quindi cercano di riportarci nel loro ambito. Ma ci sono ancora tante difficoltà, poiché i musei non capiscono che le opere filmiche, così come quelle musicali o le poesie, hanno una loro dimensione, dotate di inizio e fine. Nei musei le persone vengono, guardano quello che vogliono, cambiano posto, forse ritornano, ma non restano davanti a un’opera per il tempo necessario. Ci sono musei che proiettano film in spazi non idonei, con la luce che interferisce sullo schermo. L’evento cinematografico, per me, deve essere vissuto in una sala buia e silenziosa, da un pubblico che ha stretto un patto: venire e restare fino alla fine. Per non parlare dei musei che presentano film su monitor, snaturandoli completamente.

Già, una delle regole che osservi rigidamente da sempre è di non trasferire i tuoi film in digitale, di non pubblicarli in dvd e di non mostrarli sul web. Non hai cambiato idea?

No, anzi, ho assunto una posizione ancora più polemica perché sono convinto che il cinema analogico non sia affatto morto e può arricchire la mente delle persone come nessun altro medium. Viaggio molto in giro per il mondo e ci sono segnali incoraggianti: incontro giovani che vogliono continuare a lavorare con la pellicola, benché siano coscienti che l’industria preferisce interrompere la produzione di film e convertirsi totalmente al supporto digitale. L’altro motivo per cui avverso il digitale è la sua componente effimera: è un supporto non durevole e non trova più un suo pubblico affezionato, poiché il digitale ha distrutto la sala cinematografica. Certo, è vero che esistono altre modalità di visione, che posso guardare un film di Dreyer sul mio orologio e perfino sotto la doccia ma, ripeto, per me il luogo deputato del cinema resta una sala buia e silenziosa e l’atto di consumazione di un’opera d’arte deve tener conto del contesto in cui la si recepisce.

Eppure rispetto all’altra tua regola, ovvero proiettare personalmente i tuoi film, hai un po’ derogato. Da qualche anno per esempio sono distribuiti dalla Sixpack di Vienna.

Non sono mai stato troppo rigido, voglio ricordarti che i miei film sono alla Filmmaker’s Coop di New York, così come alla Canyon di San Francisco, a Parigi o altrove. Su internet circolano delle brutte copie, “rubate” con la videocamera durante le proiezioni pubbliche, ma io non faccio nulla contro la pirateria, in fondo è l’essenza di internet.

Però esistono anche siti come Ubu, molto apprezzati sia dai cineasti che dagli studiosi di cinema sperimentale.

Non cambia nulla se un sito sia più o meno “simpatico”. Un film non può essere compreso se visto attraverso il medium digitale. E’ come una scultura, non si può capire e amare riprodotta in fotografa.

Quali sono i luoghi dove preferisci esporre i tuoi film metrici?

La prima esposizione l’ho fatta in un prato, all’aperto e non in un museo, perché non mi piacciono gallerie e musei per presentare la mia opera, preferisco semmai i ristoranti o, naturalmente, le sale di cinema. La cosa migliore per presentare i miei film attaccati alla parete è scegliere uno spazio attiguo alla sala dove poi vengono proiettati, proprio perché sono come una partitura. Non mi interessa fare arte visiva, esporre le strisce di pellicola è per me importante perché lo spettatore deve poter percepire tattilmente la pellicola, come una scultura, un’opera elastica, tridimensionale.

Una volta a Napoli ho partecipato a un tuo workshop – c’era anche il tuo amico Jonas Mekas – in cui hai preso Mothlight di Brakhage, lo hai fatto a pezzi e lo hai dato ai partecipanti. Sembrava quasi un rituale religioso, una messa.

Si, ma non in senso cristiano, anche perché sono molto felice di essere uscito dal mondo cattolico per potermi sentirmi un animale. Semmai religioso nel senso di rispetto per il materiale. Ecco un’altra differenza con il digitale: il film lo puoi toccare con le mani, possederlo materialmente, un’immagine numerica no.

I primi tuoi film nascono da un “tradimento”: ti davano i soldi per realizzare short pubblicitari (Adebar o Schwechater) o il portrait di un artista (Arnulf Rainer) ma tu facevi tutt’altro. Insomma sei stato una sorta di truffatore.

Non potevo fare altro. E’ vero che ho rubato tutti i miei film ma con un atteggiamento fortemente morale. Sapevo che potevo fare una cosa migliore e l’ho realizzata, anche se i committenti non ne volevano sapere. Naturalmente ho anche pagato un caro prezzo. Ho perso la mia reputazione sociale ogni volta che un film ha suscitato scandalo, anche se io non volevo creare scandalo, non era questo il mio scopo a me interessava solo trovare l’essenza del cinema e offrire la massima soddisfazione allo spettatore.

Quale definizione è meglio adottare per il tuo cinema? “Sperimentale”, “underground”, “indipendente” o magari “personale” secondo il termine usato da Youngblood?

Quando ho cominciato a fare cinema esisteva solo il termine “sperimentale”, che non ho mai accettato: ho sempre affermato di realizzare cinema “normale”, sono gli altri che si occupano di cinema “industriale”. Il cinema indipendente, o personale o sperimentale che dir si voglia, si distingue dagli altri poiché è “fatto da una sola persona”, secondo la definizione di Brakhage, esattamente come un pittore dipinge un quadro o un poeta scrive dei versi. Per fare un film commerciale c’è invece bisogno di un’equipe composta anche da alcune centinaia di persone. Poi c’è il cinema d’autore, che è un prodotto differente ma pur sempre il frutto di un’equipe di persone. In realtà hanno rubato la definizione a noi filmmaker indipendenti ma, di fatto, il cinema d’autore rimane comunque industriale, poiché se è vero che l’autore (il regista) ha più potere, è pur vero che il produttore e il distributore mettendo i soldi devono avere voce in capitolo. A differenza nostra che ci autofinanziamo i film e siamo totalmente liberi. Nel campo del cinema indipendente nessuno ha mai potuto vivere con i soldi guadagnati con i film, esattamente come i poeti non campano con la poesia. Io nella mia vita sono stato salvato con l’insegnamento. Ma il fatto che i film non portino soldi è un grande pregio, perché rende liberi.

Quindi poni il cinema d’autore più o meno sullo stesso piano di quello commerciale…

Resta un cinema compromesso, poiché – dietro l’aspetto autoriale – è comunque regolato dalle leggi dell’industria. Questo vale anche per la Nouvelle Vague francese che, infatti, a me non è mai piaciuta.

Ti riconosci nella definizione di cinema “strutturale” o “strutturalista” o piuttosto ritieni che i tuoi film metrici siano qualcosa di differente e da cosa nasce l’esigenza di basare i tuoi esperimenti su rigide strutture matematiche?

Sono stato strutturalista prima che questo termine fosse inventato, dunque il mio cinema metrico è stato la fonte dei film successivi. P. Adam Sitney è stato tra quelli che l’ha coniato, ma ha sbagliato a includere in questa tipologia anche film non strutturali. Riguardo alla scelta di creare film metrici direi che è stata naturale: se tu guardi la pellicola, infatti, puoi notare una successione regolare di immagini della stessa misura, il proiettore va ad una velocità sempre uguale, con un ritmo regolare. La metrica è antichissima e pervade sia il nostro corpo sia il nostro universo. Camminiamo passo dopo passo, il nostro cuore e il nostro respiro sono ritmici, i giorni e le stagioni passano ritmicamente e via dicendo. Quindi non ho scoperto nulla di tanto originale. Mi sono semplicemente ispirato alla musica, nata migliaia di anni fa emulando il ritmo del passo umano. Il cinema metrico è qualcosa di innato.

Arnulf Rainer è stato realizzato tra il 1958 e il 1960, eppure esistono altri esperimenti, precedenti e successivi – influenzati quindi anche dal tuo film – basati su alternanza di fotogrammi bianchi e neri o comunque monocromi. Penso a Hurlement en faveur de Sade di Debord, Zen for film di Paik, i film di Sharits o The Flicker di Conrad…

Gli elementi di base di Arnulf Rainer sono il fotogramma bianco (trasparente) e il fotogramma completamente buio, nonché la colonna sonora silenziosa oppure dotata di un suono (rumore bianco). Le altre opere che hai menzionato hanno uno scopo completamente diverso dal mio film, che non è pensato in termini psichedelici o aggressivi – come nel caso di The Flicker, realizzato sei anni dopo– ma si pone come una sorta di architettura, molto semplice e tranquilla. Del resto il film per me non è legato al concetto di movimento, ma è il frutto di una rapida successione di informazioni visuali. Noi proiettiamo 24 sensazioni o informazioni visive al secondo, generando così 1440 informazioni visive al minuto, ed è incredibile quello che si può fare con la pellicola cinematografica nell’arco di un minuto. Nessun altro medium nella storia dell’umanità è in grado di variare il suo punto di vista 24 volte in secondo!

Arnulf Rainer nel 2012 ha assunto una forma nuova, originando Monument Film. Perché questa operazione?

E’ una specie di testamento sul film analogico che consiste in quattro proiezioni dei film Arnulf Rainer e Antifon, che sarebbe la sua antitesi, ovvero la stampa in negativo. Un po’ come fossero lo yin e lo yang. Entrambi basati su quattro elementi: luce, buio, suono e silenzio. I due film sono prima proiettati l’uno dopo l’altro, poi l’uno accanto all’altro e infine l’uno sopra l’altro.

Hai mai venduto la versione spazializzata di Arnulf Rainer, magari in pochi esemplari numerati e firmati?

No, non l’ho mai commercializzata, solo esposta in parecchi luoghi.

Esiste una scuola sperimentale austriaca e te ne senti un po’ il padre?

Si, e sono contentissimo di avere tanti figli che hanno realizzato qualcosa di interessante, penso ad Albert Sackl o a Martin Arnold. Inoltre ho esercitato influenza su diversi cineasti, come ad esempio Peter Tscherkassky.

Come mai il cinema austriaco predilige il found-footage?

Non sono d’accordo e comunque non c’è una volontà programmatica. Certo, anche io ho usato il found-footage per il mio primo film Mosaik im Vetrauen e posso parlare per me: subivo la fascinazione di questo materiale non girato da me che testimoniava il mondo esterno. Ad ogni modo non sono la persona migliore per giudicare il cinema sperimentale austriaco. Inoltre, da quando non sono più direttore del Filmmuseum di Vienna, ovvero dal 2000, non ho più l’obbligo di seguire tutto quello che succede nel panorama cinematografico.

Hai citato il Filmmuseum, quanto è stata importante l’esperienza di fondatore e direttore di questa istituzione?

Nel 1964 io e Peter Konlechner abbiamo fondato il Filmmuseum perché in Austria c’erano importanti film che versavano in cattive condizioni ed era necessario prendersene cura e restaurarli. La sete di cinema, soprattutto da parte dei giovani, era così grande che tutte le nostre retrospettive di film andavano esaurite, tanto è vero che le istituzioni non hanno potuto fare a meno di finanziare il nostro museo. Ma all’inizio non avevamo né sponsor, né partiti politici alle spalle e, anche grazie a questo, siamo rimasti fortemente indipendenti.

Tu intrattieni un rapporto particolare con l’Italia, fin da quando hai frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia, una scuola che ha ben poco a che fare con la tua idea di cinema.

Il mio rapporto con l’Italia è un po’ speciale, perché culturalmente sono più vicino all’Italia che all’Austria o ad altri paesi che conosco bene o in cui ho vissuto. Sento la cultura italiana come mia e ho cominciato ad imparare la vostra lingua già a 13 anni, venendo spesso nel vostro paese. Poi, all’età di 20 anni, ho studiato al CSC. Certo, non è stato facile perché già mi opponevo a quella concezione di cinema industriale, però ho fatto esperienze importanti, come vedere per la prima volta i film di Dreyer, il quale mi ha impressionato moltissimo. E il merito fu del professor Montesanti, che era anche un meraviglioso collezionista. Esigeva di proiettare le copie in originale, principio che ho continuato anche quando dirigevo il Filmmuseum di Vienna. Montesanti concepiva la scuola come un’università per pochi, per persone che dedicavano la loro vita al cinema e avevano quindi il diritto di vedere i film nella loro forma originaria. Come lui sono contrario ai sottotitoli, perché rovinano il film. Ritengo sia meglio in alcuni casi non comprendere i dialoghi, piuttosto che rovinare l’immagine. Il sottotitolo rende il film uno sfondo. A Vienna, per esempio, abbiamo fatto vedere i film giapponesi senza sottotitoli.

Una scelta piuttosto radicale…

No, una cosa assolutamente normale. Un film è composto di visivo e sonoro, quindi per i sottotitoli non c’è posto.

Sempre meglio del doppiaggio, tuttavia.

Beh, nel cinema italiano c’era la barbara usanza di non usare la presa diretta e di doppiare anche gli stessi attori italiani.

Per alcuni registi, come ad esempio Fellini, era una pratica creativa.

Fellini lo perdono, era giustificato, è stato un grande talento, di lui amo molto soprattutto Amarcord. Diciamo che ho avversione e poco rispetto per la storia del cinema industriale, anche se faccio alcune eccezioni: Dreyer, Vertov e Bunuel…

Puoi parlarmi del periodo in cui hai vissuto negli Stati Uniti?

Il mio rapporto con i filmmaker americani iniziò nel 1958 a Bruxelles, quando strinsi amicizia con Brakhage, Anger e Breer (Mekas non c’era in quell’occasione). Diventammo amici perché avevamo una posizione simile, solo che io venivo dall’Austria, paese in cui non c’era praticamente nulla dal punto di vista dell’industria cinematografica, mentre loro erano schiacciati dalle grandi majors hollywoodiane e non avevano possibilità di diffondere i loro film. E’ stato solo nel 1966 che sono andato negli Usa, poiché in Europa non potevo realizzare una colonna sonora tecnicamente accettabile e quando sono arrivato ho ottenuto un successo istantaneo, tanto è vero che sono rimasto lì per 12 anni, realizzando delle cose con l’Anthology Film Archive, co-fondando con Jonas l’Invisibile Cinema, sala totalmente scura che poi ho rifatto a Vienna in una versione meno radicale. Negli Stati Uniti ho tenuto lezioni in circa 50 università, e tra i miei allievi ci sono stato anche importanti teorici del cinema come Tom Gunning.

Una delle tue passioni è la cucina, un’arte che spesso coniughi con il cinema, tenendo workshop, conferenze, seminari e quelli che tu chiami cooking events. Come nasce questo interesse per l’arte culinaria?

Comincio dalla fine: a Francoforte, dove sono stato professore per circa vent’anni, ho introdotto l’insegnamento della gastronomia come se fosse un’arte vera e propria. Per me cucinare è un’attività artistica alla stregua della pittura, della musica o della scultura. Anzi, possiamo dire che la cucina è l’arte più antica di tutte: la scultura ha qualche centinaia di migliaia di anni, la pittura è giovanissima, mentre la cucina ha milioni di anni alle spalle, perché l’animale umano rielabora da sempre quello che trova in natura per renderlo adatto al suo organismo. E’ stato comunque negli Usa che per la prima volta mi sono reso conto di quanto fosse importante praticare la cucina con gli studenti. E’ stata una specie di reazione all’atteggiamento che gli altri avevano contro il cinema, che non consideravano una vera forma d’arte. Ho compreso che fare la cucina voleva dire preparare i cibi esattamente con gli stessi principi su cui si basano le altre arti. Per esempio attraverso metafore, una cosa che ho desunto dal cinema: due fotogrammi che confliggono tra loro creano una comparazione di avvenimenti sensuali. E così un suono contro l’altro o, nella musica, una nota contro l’altra (che genera un intervallo). Anche nella cucina gli elementi si contrappongono – penso all’opposizione frutta/formaggio. Ma la cucina mi interessa anche dal punto di vista archeologico, etnologico ed evoluzionistico. In Italia, per esempio, esistono 200 differenti formati di pasta, risultato di uno sviluppo storico da cui scaturisce l’identità di ogni singola regione. A New York ho visto emigranti italiani che si cucinavano la pasta del proprio paese e si sentivano a casa, ritrovavano la propria identità. Il cibo è come un passaporto.

In conclusione, cosa si prova ad essere un maestro della storia del cinema avendo realizzato nell’arco di 60 anni solo 8 film per una durata complessiva di circa 90 minuti?

Non credo che la durata sia un problema, non è questione di ore o di lunghezza, basta vedere gli haiku nella poesia giapponese o, nella musica, le composizioni di Anton Webern. Ciascun film che ho fatto è un prototipo, non ho mai voluto ripetermi o fare variazioni sullo stesso tema. Quando ho sentito il bisogno di fare un film l’ho fatto. Punto. Il cinema per me è stato un modo di vivere più veloce nel tempo che mi è stato dato. Si, i film consentono al pubblico di vivere in un tempo più complesso, più articolato, più denso.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento