Passioni che vivono in presa diretta

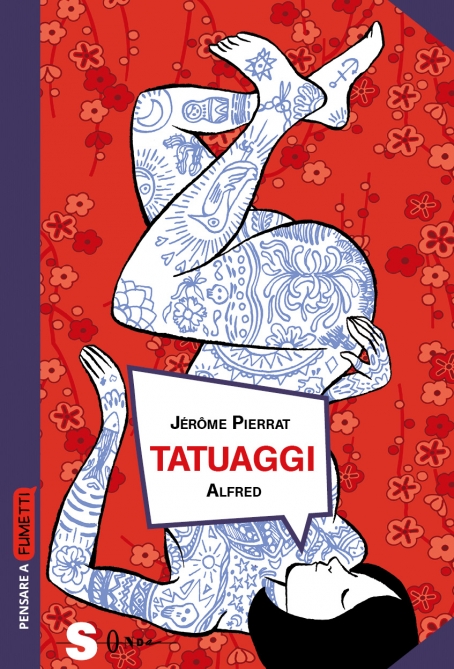

Scaffale «Iconologie del tatuaggio. Scritture del corpo e oscillazioni identitarie» , a cura di Tiziana Migliore e Gianfranco Marrone, per Meltemi

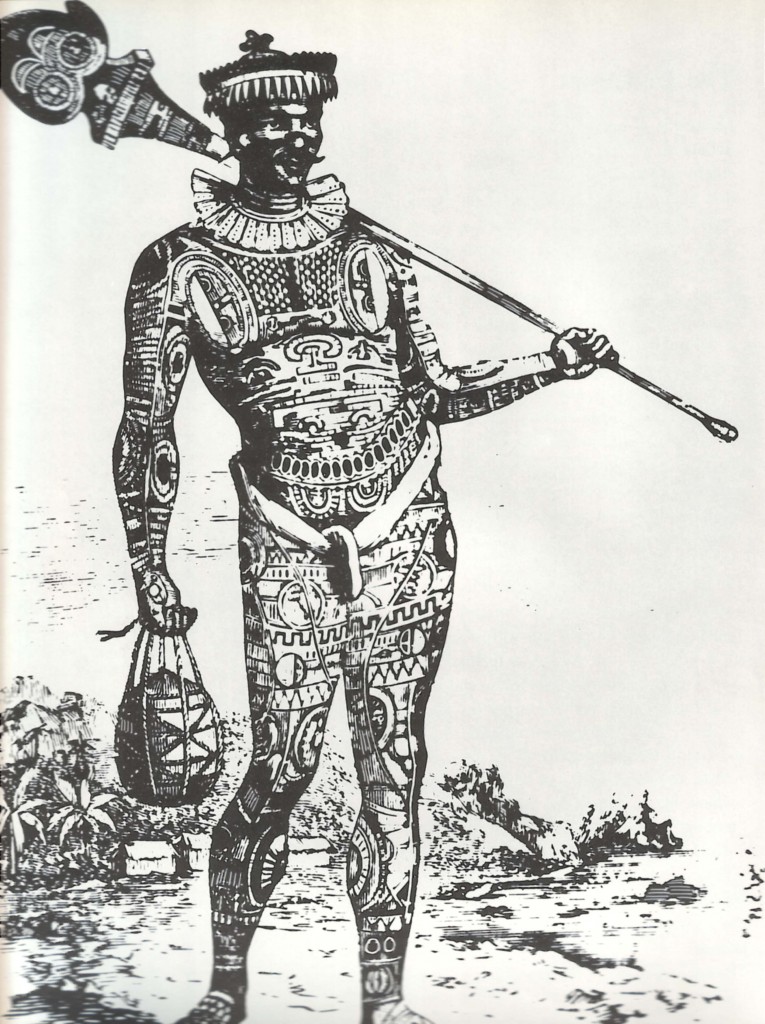

Il principe polinesiano Omai, portato a corte dal capitano Cook

Il principe polinesiano Omai, portato a corte dal capitano CookScaffale «Iconologie del tatuaggio. Scritture del corpo e oscillazioni identitarie» , a cura di Tiziana Migliore e Gianfranco Marrone, per Meltemi

Un corpo formicolante di figure, soggetto nato dal bricolage e da un métissage di simboli e immaginari che si intrecciano sulla pelle ricalcando le avventurose esplorazioni dei confini di sé di antenati e individui senza paura. Oppure pelli intrise in fregi neotribali che assumono il ruolo di influencer, rovesciando quella body art permanente nel suo esatto contrario: una pratica consumistica votata all’effimero.

Nel libro Iconologie del tatuaggio. Scritture del corpo e oscillazioni identitarie, a cura di Gianfranco Marrone e Tiziana Migliore (uscito per Meltemi, pp. 300, euro 24) alcuni studiosi e semiologi si interrogano sulle possibili qualificazioni somatiche e linguistiche di un’attività difficile da imbrigliare, metamorfica per sua costituzione. Alla genesi semiotica dei linguaggi «dei nuovi dermatoglifici» è attento Paolo Fabbri che introduce anche lo scambio osmotico tra arte e tatuaggio in forma eccentrica, ironica, kitsch deliberato, pop.

Nel suo saggio, Tiziana Migliore prova a indagare l’enunciazione di quel testo disegnato attraverso la frattura del discorso quotidiano che ogni tatuaggio introduce sulla pelle. Il possessore del «marchio» si fa soggetto resistente grazie a una semiotica delle passioni che invera su sé stesso. In questa maniera, sfugge al determinismo e «incita l’intimo», lo esteriorizza e propone in una presa diretta. È un blasone, indelebile certo ma anche modificabile. Quindi, messaggero di altri sé in agguato.

Patrizia Calefato si concentra sullo sguardo post coloniale degli artisti europei di fronte ai dignitari Maori e sulle «biografie» raccontate dai loro volti, che già suscitarono vivo interesse in Claude Lévi-Strauss. Procedendo a ritroso, ripercorre la storia del tatuaggio – dall’uomo di Similaun o Ice Maiden (rimasta fra i ghiacci della Siberia per 2500 anni) fino all’antico Egitto per poi «sbobinare» il nastro del tempo, riaprendo la porta al presente e alla pratica di massa di tattoo e piercing, con i remake di figure appartenute al passato. Per Matteo Meschiari, invece, il campo d’indagine è un paesaggio-mappa. Una cartografia fantastica che, a volte, da diario di viaggio si trasforma in una geografia anatomica di pura invenzione, slittamento spaziale e metafora di altri planisferi possibili.

Il volume affronta anche le eredità dell’old school, quella che richiama la pratica marinaresca del tatuarsi. È Davide Puca a tornarci su, rispolverando le origini dei soggetti di mare con il repertorio iconografico e le parti del corpo ritenute «talismaniche» dai lavoratori navali. Nel ’900, di fronte al proliferare di pin up più o meno oscene, la marina militare americana provò a bandire i disegni a sfondo sessuale. E arrivarono i tatuatori che rivestivano le nudità. Un po’ quel che accadde con la Controriforma nel ’500.

SCHEDA

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento