Nella fabbrica dell’algoritmo

TEMPI PRESENTI Intervista a Antonio Casilli, sociologo dell’università Télécom Paris e autore di «Schiavi del clic» per Feltrinelli. L’intelligenza artificiale si basa su milioni di lavoratori digitali del clic e su miliardi di utenti delle piattaforme.

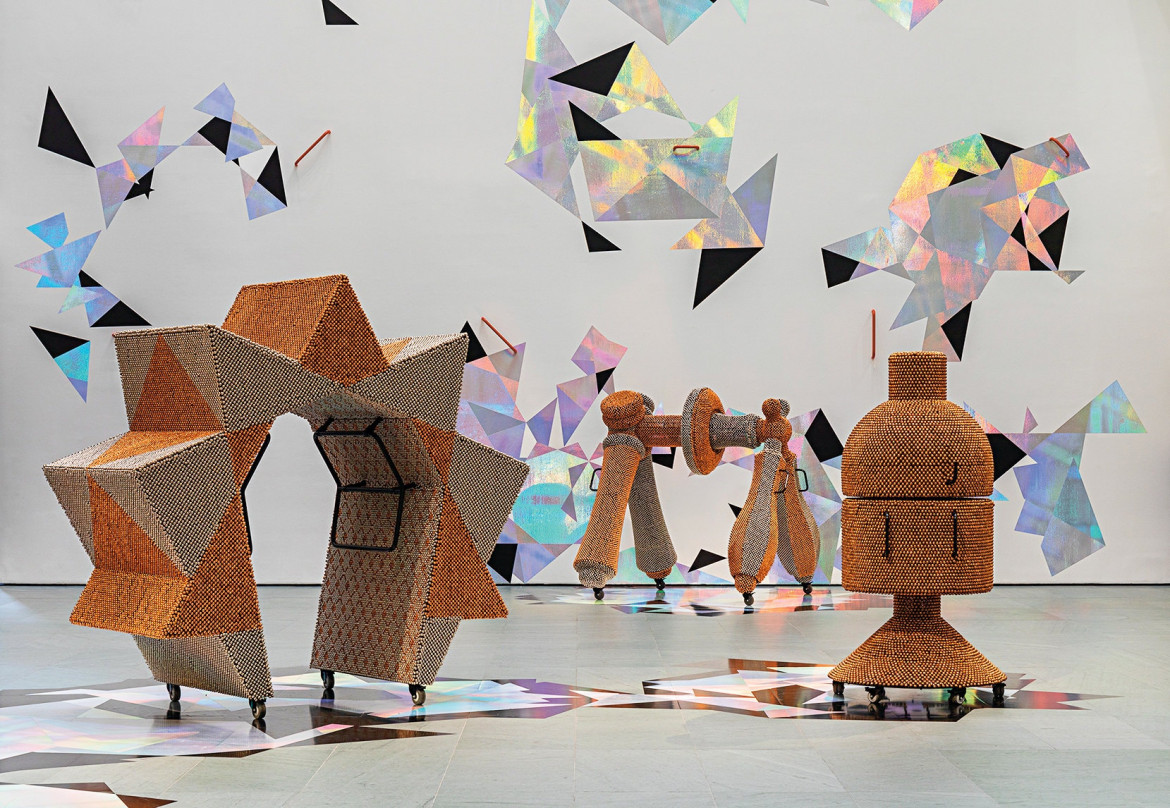

«Handles», un’installazione di Haegue Yang allestita nell’atrio del Museum of Modern Art di New York nel 2019

«Handles», un’installazione di Haegue Yang allestita nell’atrio del Museum of Modern Art di New York nel 2019TEMPI PRESENTI Intervista a Antonio Casilli, sociologo dell’università Télécom Paris e autore di «Schiavi del clic» per Feltrinelli. L’intelligenza artificiale si basa su milioni di lavoratori digitali del clic e su miliardi di utenti delle piattaforme.

Come Godot, l’automazione non arriva mai. È una promessa che disciplina il lavoro di chi crea le app e gli algoritmi. L’intelligenza artificiale è fondata sulla forza lavoro di milioni di lavoratori digitali del clic e di miliardi di utenti delle piattaforme. Questo è il cuore del libro di Antonio Casilli Schiavi del clic, titolo scelto per l’originale francese, l’evocativo En attendant les robots (Aspettando i robot). Il volume pubblicato in Italia da Feltrinelli (pp. 320, euro 19), è uno dei capisaldi del dibattito materialista che ha rovesciato una delle mistificazioni del capitalismo contemporaneo. Abbiamo raggiunto l’autore a Parigi dove insegna sociologia all’università Telecom Paris.

Antonio Casilli, che cos’è il lavoro digitale?

È letteralmente il lavoro del digitus, del dito che clicca su un mouse o su uno schermo, quando mettiamo «like» su un social, trascriviamo testi digitalizzati, filtriamo i commenti su un blog. È l’addestramento umano che permette agli algoritmi di diventare intelligenti. Non solo quello degli informatici, ma anche di semplici utilizzatori e di operai del clic disseminati nel Sud globale. Questo è il segreto dello sviluppo della robotica intelligente e dell’automazione recente. C’è un filo rosso che connette il nostro clic su una app a questa economia basata sugli algoritmi.

Chi sono i lavoratori del clic?

Sono una nuova categoria di lavoratori che operano sulle piattaforme digitali. Molto spesso sono esposti a situazioni di precarietà e di subordinazione estrema anche se camuffata. Questo permette ai loro datori di lavoro di qualificarli come freelance o collaboratori. Ma il loro lavoro non è affatto libero. Questa realtà è ormai sotto gli occhi di tutti: i ciclofattorini, gli autisti e operatori della consegna a domicilio. A Milano è accaduto qualcosa di significativo: la magistratura ha disposto il commissariamento di Uber Eats, una delle aziende che operano nel settore del food delivery, a causa delle sue pratiche di caporalato ai danni dei rider. È una situazione che permette di capire le radici nello sfruttamento illegale del nuovo lavoro digitale.

Oltre il lavoro on demand, il lavoro a chiamata dei rider e degli autisti di Uber, ci sono altre due famiglie meno visibili: i lavoratori del cottimo online e coloro che producono dati e contenuti sui social. I primi svolgono mansioni iper-parcellizzate che servono ad addestrare le intelligenze artificiali. Il pioniere di questo settore è stato Amazon Mechanical Turk, piattaforma fondata una quindicina d’anni fa che pubblica annunci di lavoretti che durano pochi minuti e permettono di guadagnare qualche centesimo. Sui social, ci sono poi i moderatori su Youtube o di Facebook, quelli che guardano video per filtrarli o eliminano foto di violenze. Ma ci sono anche dei lavoratori nelle fabbriche del clic che producono falsa viralità, falsi like o followers. E per finire ci siamo noi utenti che produciamo informazioni monetizzabili vendute a terzi. Questa è la vera ricchezza del capitalismo digitale.

Perché il suo libro ci invita a diffidare della sostituzione del lavoro umano con i robot?

Oggi la robotica si basa perlopiù su tecnologie di machine learning, l’apprendimento automatico che richiede dati e molto lavoro umano. La «grande sostituzione» degli uomini con i robot è una menzogna, una profezia che non si realizza mai. Ma, da quando ai teorici dell’industrialismo come David Ricardo l’hanno introdotta nel XIX secolo, è stata usata come una minaccia contro i lavoratori. Ci troviamo in un periodo storico dove a livello mondiale sempre più persone hanno un impiego, ma ancora più persone hanno lavori precari e atipici. Questa enorme quantità di lavoro , è resa invisibile per essere controllata meglio. I lavoratori sono considerati “servizi umani” o appendici delle macchine che gestiscono e comunicano dati. Ma i dati sono prodotti proprio dall’attività umana.

Durante il lockdown i rider e altri lavoratori digitali hanno protestato per la mancanza di diritti e sicurezza. A che punto sono queste lotte?

Nel caso dei rider e dei driver la lotta è sul riconoscimento dello status di lavoratori subordinati. In alcuni paesi come California, Spagna, Francia o Italia. ci si sta avvicinando, anche se molto resta da fare. La corte di cassazione di Parigi ha sostenuto che ogni autista di Uber è subordinato alla piattaforma e tale legame si manifesta in cui apre una app. Durante la pandemia, Facebook ha dovuto ammettere che i problemi con le fake news sono nati perché i suoi moderatori in Spagna o in Irlanda non hanno lavorato a causa della quarantena. E questo ha peggiorato la qualità della comunicazione sui social.

A suo giudizio, lo smart working modificherà il lavoro?

No. C’è una soglia che lo smart working non può oltrepassare, anche se ci viene venduto come un inevitabile futuro da quarant’anni. Prima della crisi sanitaria, negli Stati Uniti solo il 7% dei salariati telelavorava regolarmente. Per lavorare da remoto bisogna avere una casa spaziosa, connessioni e apparecchi adatti. Chiaro che soprattutto le categorie socio-professionali più agiate hanno queste risorse. E non tutti svolgono un lavoro che si può fare a distanza. Ecco perché, anche in fasi di lockdown, in diversi paesi il telelavoro non ha mai superato il 25% degli occupati.

Allo stesso modo, la didattica online cambierà l’istruzione?

L’apertura dell’anno accademico ci vede sprovvisti di materiale adatto e senza una vera coordinazione. Siamo nella stessa situazione di marzo. Non c’è stato un ripensamento profondo della didattica e dei contenuti. Soprattutto nelle università, molti sperano di tornare presto al mondo di prima. Da decenni il modello imposto è quello dei grandi campus all’americana che fanno soprattutto investimenti immobiliari. Insegnare a distanza significa abbandonare questo modello fatto di patrimoni edilizi e rendite fondiarie. I dirigenti non sono pronti a farlo. E le piattaforme approfittano della loro esitazione per vendere soluzioni come Zoom o Microsoft che mantengono lo status quo.

Con l’associazione «La Quadrature du net» ha condotto in Francia una battaglia contro le app di tracciamento del Covid. Per quale motivo?

Lo abbiamo fatto in nome delle libertà civili e per denunciare l’ingenuità di chi crede che queste app siano efficaci dal punto di vista terapeutico. Essere contro la app non vuol dire opporsi al contact tracing che esiste da decenni, fatto a mano attraverso le interviste con professionisti sanitari per ricostruire i contatti di una persona. Pensare di farlo automaticamente accresce la sorveglianza e la volontà di risparmiare sulle assunzioni di personale specializzato. A sei mesi dall’inizio del virus i governi hanno perso questa battaglia e le cifre dei download lo attestano. Il più alto numero di installazioni pari al 27% c’è stato in Irlanda. In India, malgrado decine di milioni di utilizzatori, poco più del 10%. In Italia e in Francia le cifre sono ancora più basse.

Nel libro racconta un’altra storia del concetto di piattaforma che risale alla rivoluzione inglese del XVII secolo. Può essere utile oggi per affrontare i moloch del capitalismo digitale?

Certo. Il concetto di piattaforma è politico prima ancora che tecnologico. Oggi lo si usa ancora per parlare della «piattaforma programmatica» di un partito. Questa genealogia risale ai primi movimenti agrari anarco-cristiani come i Diggers che in Inghilterra intendevano la piattaforma come una legge naturale che supera la proprietà privata e il lavoro dipendente attraverso il governo dei commons. Oggi il capitalismo digitale ha trasformato la piattaforma in uno strumento alienante. Ma la sua storia rivela la possibilità di uscire dallo sfruttamento. A questa possibilità alludo nella conclusione del libro, quando parlo di un reddito sociale digitale. L’idea di reddito è stata manipolata in chiave workfarista, com’è accaduto in Italia con il reddito di cittadinanza dei 5Stelle o in senso neoliberale da chi vorrebbe remunerare ciascuno sulla base dei clic, vendendo i suoi dati alla Silicon Valley. Così ci troveremmo nella situazione in cui miliardi di persone sarebbero pagate con pochi centesimi come gli operai delle clic farms in Thailandia o in Cina. È la peggiore delle trappole. Il reddito sociale digitale è invece un modo di sottrarre alle piattaforme la ricchezza prodotta dalla forza lavoro e redistribuirla ai lavoratori stessi.

ABBONAMENTI

Passa dalla parte del torto.

Sostieni l’informazione libera e senza padroni.

Leggi senza limiti il manifesto su sito e app in anteprima dalla mezzanotte. E tutti i servizi della membership sono inclusi.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento