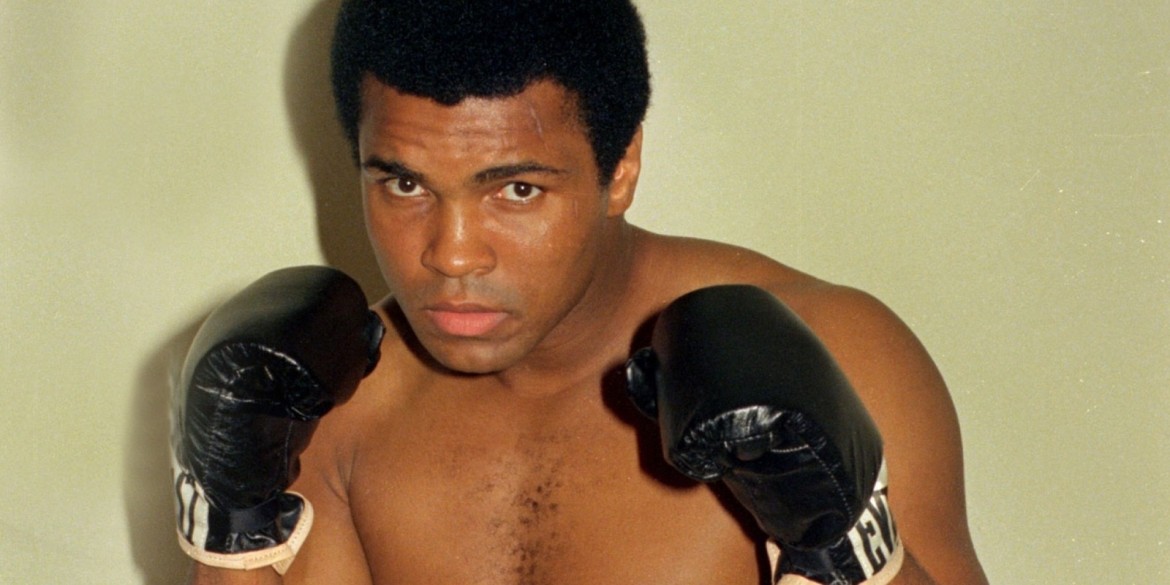

Muhammad Ali, quella danza sul ring che divenne rivolta

L'anniversario In libreria per 66thand2nd la monumentale biografia firmata da Jonathan Eig. Scomparso il 3 giugno del 2016, Ali non fu solo il più grande pugile di tutti i tempi, ma un simbolo della lotta contro il razzismo e la guerra. «Lo spirito stesso del XX secolo», come scrisse di lui Nornam Mailer

Muhammad Ali

Muhammad AliL'anniversario In libreria per 66thand2nd la monumentale biografia firmata da Jonathan Eig. Scomparso il 3 giugno del 2016, Ali non fu solo il più grande pugile di tutti i tempi, ma un simbolo della lotta contro il razzismo e la guerra. «Lo spirito stesso del XX secolo», come scrisse di lui Nornam Mailer

Nella boxe, al pari di quanto accade negli scacchi, occupare il centro del ring è considerato strategico per condurre a buon fine un incontro. Per difendere questa posizione, dalla quale è più facile piazzare dei buoni colpi, i pesi massini rimangono piantati di fronte al loro avversario chiudendo la guardia ben prima di contrattaccare. Tutti, ma non lui. «Fluttua come una farfalla, pungi come un’ape», lo incitava Dundee «Bundini» Brown, il suo primo allenatore da professionista. Perché il ring, Muhammad Ali lo occupava danzando, saltellando da un lato all’altro, cambiando velocemente guardia, giocando con ogni mossa, sorridendo di fronte al pericolo e alla sfida, prendendosi gioco di avversari ancor più forti e imponenti dei suoi 100 kg per 1 metro e novanta di altezza.

ALLO STESSO MODO, come ricostruisce passo dopo passo nella sua straordinaria biografia Jonathan Eig, già firma del New Yorker e del Washington Post – Muhammad Ali, la vita (66thand2nd, pp. 766, euro 25,00), il pugile più grande di tutti i tempi ha condotto la propria esistenza. Spiazzando sostenitori e avversari, suscitando una passione smisurata e un altrettanto radicale risentimento, trasformandosi, che impugnasse i guantoni o parlasse ad un microfono, in una delle figure-simbolo dell’America del Novecento, «lo spirito stesso del Ventesimo secolo», come scrisse Nornan Mailer.

61 INCONTRI, 56 VITTORIE, 37 per ko e una vita che sembra averne racchiuse tante altre, il ragazzino nato nel 1942 a Louisville in Kentucky come Cassius Marcellus Clay e che, una volta convertitosi all’Islam sarebbe divenuto Muhammad Ali dopo aver conquistato il titolo dei massimi mandando al tappeto Sonny Liston nel 1964, non era certo nato sotto una buona stella. «Il bisnonno – racconta Eig – era uno schiavo. Il nonno, che aveva sparato dritto al cuore di un uomo in una disputa per un quarto di dollaro, un assassino. Il padre era un alcolizzato, un attaccabrighe da bar, un donnaiolo, uno che metteva le mani addosso alla moglie e una volta, sbronzo e fuori di sé dalla rabbia, aveva sfregiato con un coltello il figlio maggiore». Questo il background famigliare del giovane atleta che, conquistato l’oro alle Olimpiadi di Roma del 1960, una volta tornato a casa nel cuore di Dixie si sarebbe visto negare l’accesso ad un autobus nella parte riservata ai bianchi: quella medaglia finirà sul fondo di un fiume come primo atto di rivolta contro il razzismo imperante nel paese.

PERCHÉ IN ALI il bisogno spasmodico di essere amato, di occupare da protagonista la scena – «Quando morirò, con me finirà la boxe», aveva detto con sconcertante sfrontatezza dopo l’incontro con Liston, a soli 22 anni -, si è sempre accompagnato con la denuncia e la rivolta. Quasi la sua personalissima versione dell’american way of life si potesse compiere solo nella ribellione.

Se l’adesione alla Nation of Islam e al separatismo nero del Black power, il contraddittorio legame intercorso con Malcolm X, la sua perenna battaglia contro le discriminazioni razziali ne hanno fatto un’icona della cultura afroamericana – «Grazie a lui il mondo è migliore e noi siamo migliori», avrebbe detto Obama al momento della sua scomparsa, avvenuta il 3 giugno del 2016 in un ospedale di Phoenix, dopo anni di lotta contro il Parkinson -, il gesto che dimostrò tutto il coraggio di Muhammad Alì arrivò nel 1967. Fu allora che rifiutò di andare a combattere in Vietnam, utilizzando la sua notorietà per opporsi alla guerra: «La mia coscienza non mi permette di andare a sparare a mio fratello o a qualche altra persona con la pelle più scura, per la grande e potente America. E sparargli per cosa? Nessun Vietcong mi ha mai chiamato “negro”», le parole che costarono ad Ali l’arresto e l’esclusione dal ring fino al 1971.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento