Milva, l’arte colta del pop

Pagine/È uscita di recente la biografia dell’artista emiliana, scritta dalla figlia Martina Corgnati. Una vita tra musica e teatro

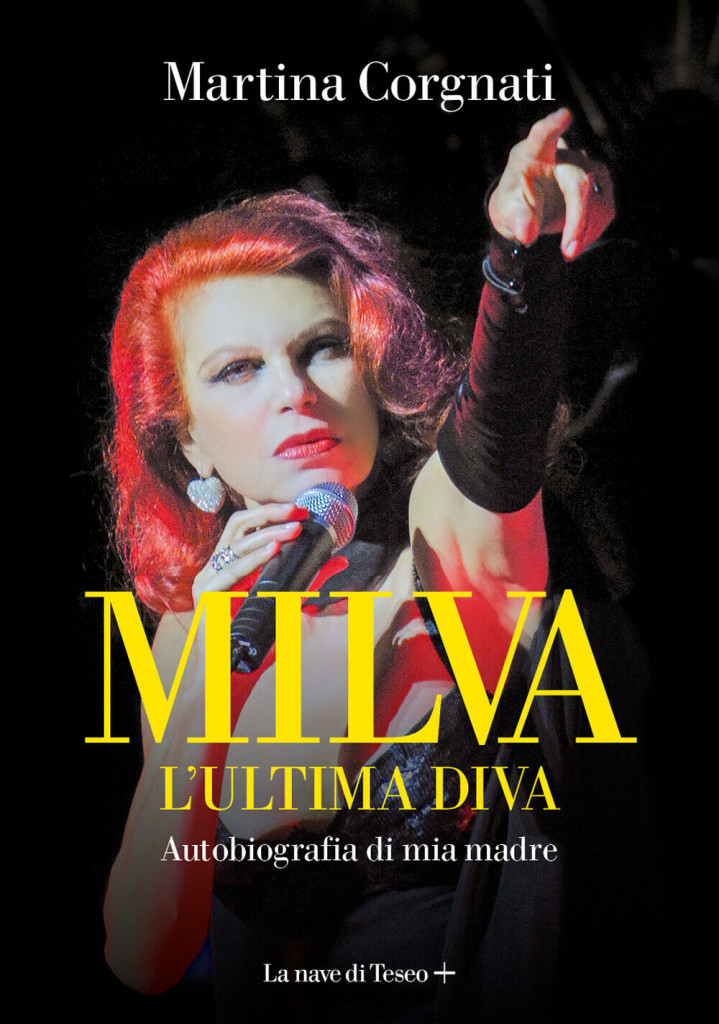

La copertina del libro di Martina Cognati, «Milva. L'ultima diva. Autobiografia di mia madre»

La copertina del libro di Martina Cognati, «Milva. L'ultima diva. Autobiografia di mia madre»Pagine/È uscita di recente la biografia dell’artista emiliana, scritta dalla figlia Martina Corgnati. Una vita tra musica e teatro

Curiosamente il primo tentativo di inquadrare in modo critico e biografico una figura musicale di assoluto rilievo quale Maria Ilva Biolcati, a tutti nota come Milva (1939-2021) non appartiene al mondo dell’accademia, della musicologia, del giornalismo pop o classico, bensì alla sfera famigliare: è la figlia Martina Corgnati, tra l’altro critico d’arte, docente universitaria e autrice di libri e cataloghi, dunque dalla prosa sicura e persino coinvolgente, a riflettere sulla mamma, restituendo, attraverso la scrittura, un ritratto molto realista di una donna che, nella vita, sacrifica tutto o quasi alla carriera artistica, lavorando a cavallo fra differenti esperienze performative, dai dischi ai concerti, dalla televisione al teatro, dal colto al popolare, dalla canzone leggera al canto politico, fino alle collaborazioni d’autore con differenti personaggi (registi, compositori, folksinger, rockstar, poetesse) di primissimo piano: Giorgio Strehler, Gino Negri, Astor Piazzolla, Enzo Jannacci, Franco Battiato, Luciano Berio, Francis Lai, Mikis Theodorakis, Vangelis, Thanos Mikroutsikos, Shinji Tanimura, Alda Merini per citare i più illustri.

Il libro – intitolato semplicemente Milva, editore la Nave di Teseo, sottotitolo L’ultima diva. Autobiografia di mia madre – pur insistendo con strenua immediatezza e talvolta commovente sincerità sulla difficile situazione genitoriale, che peraltro si riflette solo in parte sugli esiti artistici dell’assai prodiga Milva, tace però su un aspetto importante nella storia della canzone italiana: Milva, pur essendo forse la più completa e versatile interprete a livello di bagaglio culturale – sulle doti di vocalist, pure eccellenti, invece è impraticabile un raffronto con le colleghe – fatica ancora a entrare nell’immaginario pop o collettivo di un’Italia che, da tempo, magari fin da subito, fa delle coeve «rivali» delle autentiche immagini cult: Mina ovviamente, Ornella Vanoni, ma anche Patty Pravo, Gigliola Cinquetti, Caterina Caselli, persino Rita Pavone, Iva Zanicchi e Orietta Berti per non parlare di Raffaella Carrà antesignana del gusto disco music sono donne iconiche, pur via via, talvolta, fuori dalle scene per libera scelta o per un lungo dimenticatoio o ancora per cambiare stile e professione; di fronte alla continuità eccelsa di Milva, Mina & Co. soffrono di alti e bassi creativi, vengono talvolta rimosse dallo star system, per poi tornare ancora alla ribalta, come accade in casi recenti, con nuovi fan intergenerazionali.

ESTRANEA ALLE MODE

Dunque Milva e un immaginario che ancora nel 2023 è fornito da repertori – da Tintarella di luna a Non ho l’età, da La bambola al Tuca-tuca, passando fra L’appartamento, Il ballo del mattone e Nessuno mi può giudicare – che poco o nulla hanno a che fare-dire-vedere con un songbook poliedrico riguardante i tanghi classici o il teatro epico di Kurt Weill e Bertolt Brecht. La controprova è fornita dalle «bambole» o «tintarelle lunari» ripetute a iosa in radio, nelle balere, tra i piano-bar, attraverso le cover band o dalle tante celebrazioni mediatiche; ma oggi nessuno canta più le canzoni di Milva, la cui Mare nel cassetto viene da tempo ormai citata solo per il titolo inserito da Battiato nella sua Cuccurruccu Paloma accanto alle Mille bolle blu, quasi a stigmatizzare un’epoca «lontana» (in realtà per gli italiani mai sopita, nel mito del boom e dei «favolosi anni ’60»).

Le ragioni del mancato immaginario, diffusosi nel corso dei decenni, rilevabile oggi giorno quando, ipocritamente, certa cultura fa di tutto per ridestare la memoria dei difficili artisti post mortem (i casi di Rino Gaetano, Carmelo Bene, Giorgio Gaber ecc.), è spiegabile in quattro distinti motivi, il primo dei quali riguarda la Milva dea del palcoscenico, nell’incarnazione sempreverde della femme fatale, nonostante l’invecchiamento biologico, fresca e giovanile nell’immagine attentamente curata fin da metà Sixties: capelli rossi fluenti, abiti lunghi elegantissimi, savoir faire d’altri tempi, pose divistiche scrupolosamente calibrate fra atteggiamento distaccato ed energia popolare. Il secondo motivo che fa di Milva una cantante per molti versi estranea alle mode passeggere attiene al duplice parallelo rifiuto dello show business volgare e al contempo del movimentismo militante, pur abbracciando il mondo della sinistra e dell’antifascismo (merito del primo marito Maurizio Corgnati studioso di arte moderna e dell’amico mentore Giorgio Strehler, massimo regista teatrale italiano) con un repertorio inequivocabile che, nell’arco di mezzo secolo, nessuna collega interpreta con tanta frequenza e nemmeno con un analogo slancio passionale.

Rapportabile a quest’ultimo, c’è un terzo motivo che lega la canzone d’arte fatta propria da Milva con uno stile vocalico personalissimo che poco si rifà alle culture alternative di quel periodo, preferendo al contrario rivelare uno snobismo di fondo che non è nemmeno un trend sui generis né il radical chic allora emergente, bensì un retrogusto per un divismo d’antan già accennato, nel modus vivendi quotidiano e nell’apparire in pubblico. Il tutto sembra addirittura in contraddizione con il quarto motivo per così dire sanremese, dove la presenza al festival, costante, dai buoni piazzamenti, senza nessuna vittoria (su ben quindici partecipazioni), trova Milva impegnata in canzoni più o meno romantiche difficilmente etichettabili: Flamenco rock, Tango italiano, Quattro vestiti, Canzone, Da troppo tempo, Un sorriso, Mediterraneo. I quattro motivi sulla non ascrivibilità di Milva alla «pop culture» attuale – salvo un futuro imprevisto revival, sempre possibile nella nostra debordiana società dello spettacolo – consentono a Martina Corgnati un’attenta disamina del lavoro teatrale e discografico della madre, da cui si evincono valori assoluti: la biografa si concentra soprattutto su alcuni lavori (La rossa, Milva e dintorni, Hotel Astor e l’ultimo Non conosco nessun Patrizio), forse i migliori lungo un curriculum riguardante 126 singoli e ben 173 album (tra studio, raccolte, live, record assoluto per un’italiana) di cui 39 per il solo mercato italiano, dal momento che Milva è assai famosa in Germania, Francia, Giappone e altre nazioni dell’Europa e del mondo, se si pensa che il suo nome figura in cartellone allo Châtelet, all’Olympia e all’Opéra (Parigi), allo Schauspielhaus (Zurigo), alla Konzerthaus (Berlino), al Concertgebouw (Amsterdam), alla Suntory Hall (Tokyo), alla Carnegie Hall (New York), oltre al Piccolo e alla Scala di Milano. Risulta arduo selezionare gli album fondamentali, come pure i brani d’autore radicalmente trasformati (Milord, Little Man, Alexander Platz ad esempio), ma è forse giusto quest’anno ricordare l’uscita, rispettivamente sessanta e settantennale di due lp epocali come Le canzoni del Tabarin-Canzoni da cortile (Fonit Cetra, 1963) e Sognavo, amore mio (Ricordi, 1973) cofirmato dal compositore francese Francis Lai.

UNA SVOLTA

Il primo segna una svolta decisa: non più raccolta di brani pubblicati su 45 giri o ep, bensì selezione curatissima di motivetti degli anni Venti e Trenta, riletti con inediti arrangiamenti del citato versatile Gino Negri; un concept per facciata: sul lato A canzoni da cantastorie, a sfondo spesso melodrammatico; sul B i pezzi da tabarin, nel solco dei café-chantant. La scelta di ricantare il primo Novecento, in una chiave quasi filologica (certo non modernizzati) e potenziati nell’apporto vocale, fa dell’allora ventiquattrenne Milva una diva per un target colto e maturo, estranea ai nascenti fenomeni giovanili. Nell’operazione Milva svolge motu proprio l’allure di ogni canzone adattando la propria impostazione vocale a innumerevoli sfumature, variazioni tonali, colori interpretativi, così che Gastone di Ettore Petrolini viene intonata con cipiglio canzonatorio quale tributo al personaggio originario, mentre in Balocchi e profumi, si sottolineano atmosfere mélo, dannunziane e decadenti. Il secondo – mezzo secolo fa – vede l’unica collaborazione tra lei e il compositore nizzardo di origini sarde, fresco dell’Oscar per la miglior colonna sonora del film Love Story che lo proietta definitivamente nell’alveo dei grandi autori per film importanti, come quelli «ascoltati» nell’ellepì, con i testi in italiano adattati da Luigi Albertelli, Mario Piave (allora compagno di Milva), Sergio Bardotti e lo stesso Riccardi: particolarmente riuscite le interpretazioni di Un uomo una donna, Oltre le colline (Golgotha), Una cosa (L’etranger) e naturalmente Love Story, anche se la Milva che passerà alla storia sarà forse quella alle prese con la strelheriana Opera da tre soldi (Weill-Brecht) purtroppo mai uscita in vinile o cd.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento