Maschere per umani da catalogo

Colonialismi L'antropologa Rosa Anna Di Lella e Filippo Maria Gambari, direttore del Museo delle Civiltà raccontano la storia rimossa

Installazione dell’artista Leone Contini (dal Museo delle Civiltà)

Installazione dell’artista Leone Contini (dal Museo delle Civiltà)Colonialismi L'antropologa Rosa Anna Di Lella e Filippo Maria Gambari, direttore del Museo delle Civiltà raccontano la storia rimossa

Che Dio stramaledica gli inglesi. Lo sa chiunque: sono imperialisti, corsari. I migliori tra loro devono essere quei manifestanti che a Bristol hanno abbattuto la statua dello schiavista Colston. Nel frattempo, a Liverpool, Penny Lane mantiene il suo nome, dedicato al commerciante di uomini James Penny, grazie alla redenzione offerta dai Beatles. Noi nemmeno abbiamo bisogno di aggrapparci alle canzoni, perché faccetta nera è una schiava da liberare e gli italiani sono «brava gente». Ci inginocchiamo anche noi e da tempi non sospetti, seppure per fare penitenza davanti all’altare della dimenticanza. Usiamo indossare maschere pirandelliane, segno di una società alienata, ma evoluta. Altrove ne esistono di peggiori. Per esempio le quaranta maschere in gesso conservate nei depositi del MuCiv: il Museo delle civiltà.

Appena quindici minuti a piedi separano l’edificio, nel quartiere dell’Eur, dal marmo che ci ricorda di esser nati poeti, artisti, santi e tant’altro. Al primo piano dell’ex Pigorini, invece, sono inscatolati i volti di chi a quest’alto umanesimo era alieno, rubati in Libia tra il 1928 e il 1933 dagli antropologi Puccioni e Cipriani.

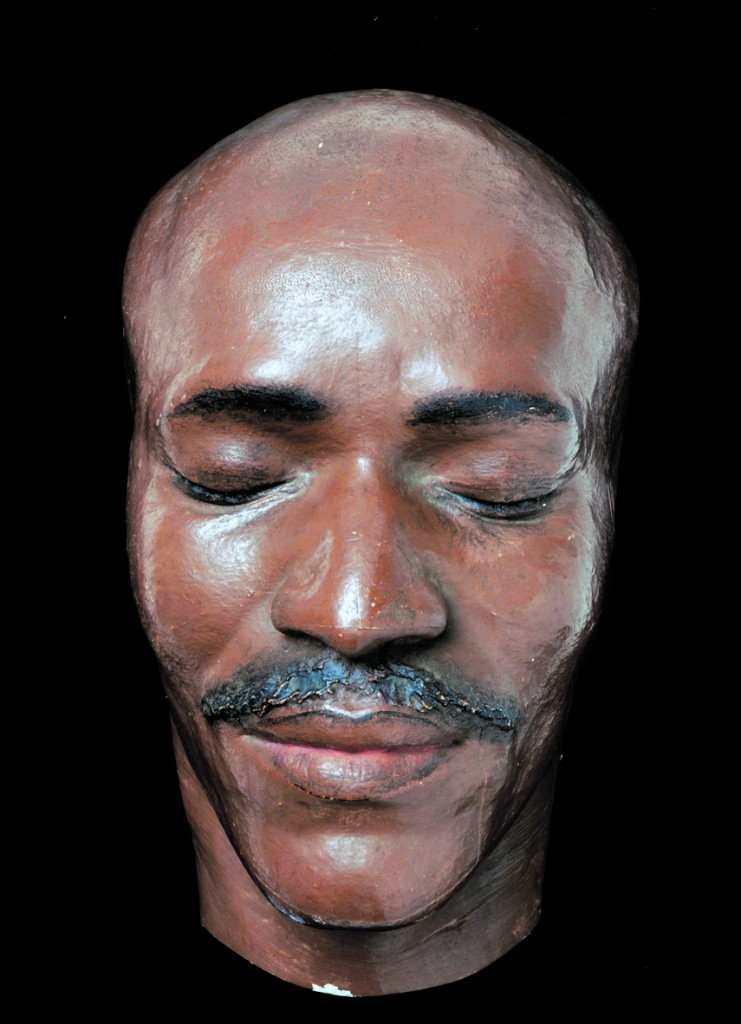

«Sono impronte facciali in gesso, prese direttamente sul viso», spiega l’antropologa Rosa Anna Di Lella, mentre le prende dagli scaffali, cercando con gesti consapevoli di conferire dignità alla loro esposizione. Le palpebre sono chiuse; l’espressione non appare mai distesa, perché il gesso era caldo e dava fastidio. Trasudano morte, eppure quegli uomini erano vivi. «In una foto, una persona è immobilizzata a terra, ai piedi di Cipriani. L’operazione, tecnicamente, è paragonabile a quella eseguita per applicare il gesso ortopedico. All’altezza delle narici, si praticavano dei fori per inserire delle cannucce e permettere così di respirare. Il gesso impiegava dieci minuti o mezz’ora per solidificarsi, quindi veniva rimosso fornendo il negativo dal quale si ottenevano le maschere».

Quest’autodafé di catalogazione partiva dalla fotografia e proseguiva con una misurazione antropometrica. «Sicuramente ci si avvaleva della mediazione di militari italiani, come emerge da un diario di Nello Puccioni, autore della prima raccolta nel 1928-1929», precisa Di Lella. In Cirenaica, mentre l’esercito contrastava la guerriglia di Omar al-Mukhtār, lo studioso collezionava connotati, riuscendo a riportare in Italia circa cinquanta calchi, di cui trenta finirono a Firenze, nel museo che allora dirigeva, e venti, tutti maschili, a Roma.

«La violenza non era diretta – aggiunge il direttore del MuCiv Filippo Maria Gambari – ma i capi locali dovevano tenersi buoni i ricercatori italiani, anche perché era necessariofissare i livelli di partecipazione ai tributi e la quota delle forze indigene nelle milizie». Puccioni scrisse comunque che, nonostante la mediazione delle armi, diverse furono le resistenze, tanto che il numero dei calchi è inferiore a quello delle fotografie e delle misurazioni.

«La seconda missione fu quella di Lidio Cipriani nel Fezzan, patrocinata dalla Società geografica italiana nel 1932-1933, quando al controllo militare sulla popolazione locale si pensò di accompagnare la loro conoscenza scientifica – continua l’antropologa – Cipriani, tra i futuri firmatari del Manifesto della Razza, fu il successore di Puccioni al museo di Firenze, da dove fu licenziato prima della guerra per aver venduto alcuni dei suoi stessi gessi a titolo privato. Noi conserviamo venti delle sue maschere, alcune femminili».

Il MuCiv ha acquisito i quaranta reperti nel 2010 dall’Isiao, che a sua volta li aveva ereditati dal Museo coloniale di via Aldrovandi, dove erano stati in mostra dal 1935 al 1938 (e poi dal 1947 al 1971) per aiutare il popolo a superare il modello risorgimentale: dall’Italia che libera gli italiani all’Italia che domina sui popoli.

Nella loro nuova vita, sono stati rifunzionalizzati la prima volta nel 2017, all’interno del progetto europeo sui patrimoni contestati Traces, che prevedeva una residenza di sei mesi dell’antropologo dell’università di Oslo Arnd Schneider e dell’artista Leone Contini, discendente da oriundi di Tripoli. Per l’installazione Bel suol d’amore, terminale presso il MuCiv del lavoro, si è deciso di utilizzare un calco di Puccioni, esposto non in originale, ma attraverso una riproduzione in resina in 3D, concepita per decostruire e risemantizzare i gessi.

«Non esporremo le maschere finché non saremo in grado di garantire spessore umano alle persone cui appartenevano – chiarisce Di Lella – Analizzeremo i documenti alla ricerca della biografia dei soggetti ritratti, partendo dai diari di Puccioni. Dove questo non sarà possibile, cercheremo un dialogo con la comunità di origine, con l’obiettivo di rigenerare un’identità soggettiva».

Il colonialismo italiano non era diverso dagli altri, anche se meno strutturato sul piano ideologico. «In Inghilterra un bambino leggeva Kipling e, già prima di metabolizzare il concetto di fardello dell’uomo bianco, si sentiva colonizzatore – racconta Gambari – Il fascismo, per creare una mentalità coloniale, ha invece fatto ricorso ai sistemi della pubblicità più bieca: piazzare manifesti con immagini di donne africane a seno nudo sui muri di un’Italia puritana».

Proprio questa patina di artificiosa superficialità spiega l’indolore rimozione del colonialismo seguita alla fine della dittatura, quando a posteriori fu costruito il mito degli italiani brava gente, leggenda grottesca che non poteva piacere al fascista vero, devoto piuttosto all’idea dell’italiano conquistatore.

Un’autoassoluzione – questa sì strutturale – portata avanti da tanti fascisti riciclati dalla Repubblica, che fedeli al gattopardismo del cambiare tutto per non cambiare nulla preferirono annacquare i propri fasti, ripescando il buonismo deriso da Mussolini e contribuendo così a edificare le basi del neocolonialismo nostrano. «In un documento dell’Istituto Luce del 1960, anno di bilanci per l’amministrazione fiduciaria italiana in Somalia, una voce fuori campo sottolinea l’eccezionalità di colonizzati che apprezzano i colonizzatori, desiderandoli ancora come tutori – chiosa Di Lella – Lungo questa linea si devono leggere le parole aberranti di un Montanelli, che finse normale l’aver comprato una sposa di dodici anni».

Il 25 maggio il MuCiv ha presentato il nuovo allestimento del Museo italo-africano, intitolato a Ilaria Alpi. «Ancora ignoriamo se sia stata uccisa per denunciare il traffico di armi, il riciclaggio di rifiuti o entrambi i crimini – conclude il direttore – Sicuramente aveva scoperto mostri che avrebbero gettato un’ombra sull’impianto con cui dal dopoguerra viene presentata la cooperazione italiana, riaccreditata presso l’opinione pubblica internazionale secondo un’immagine di solidale efficacia. Non siamo cowboy che sparano facilmente creando danni collaterali, come gli americani. Siamo ’brava gente’ e quest’utile stereotipo non deve essere assolutamente macchiato».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento