Marco Polo, Il Milione fra testo e realtà geografiche

Tra i fondi di sostegno alla ricerca in Italia, accanto ai PRIN (progetti nazionali), al FIS (Fondo Italiano per la Scienza) e pochi altri vanno ormai annoverati in forma quasi permanente gli anniversari, che anche quando non convogliano risorse dirette, comunque sollecitano più facilmente l’attenzione e l’interesse di ministeri, enti, media, pubblico e ricercatori. Per i 700 anni di Dante, insieme a un po’ di kitsch e tante ripetizioni sono emerse in effetti anche novità importanti che hanno affrontato la sua figura e la sua poesia con approcci inediti. Ora è il momento di Marco Polo, una delle personalità italiane obiettivamente più note nel mondo e più favorevolmente interpretabili alla luce dei rapporti fra civiltà lontane in chiave non-coloniale.

Nel gennaio scorso Antonio Montefusco, le cui indagini hanno contribuito in maniera significativa a valorizzare documenti legati alla presenza di Marco Polo a Venezia, tracciò sulle pagine del «manifesto» una panoramica efficace delle celebrazioni previste in Italia. Da allora molto si è messo in opera, soprattutto a Venezia, dove il team diretto da Eugenio Burgio ha allestito una serie imponente di convegni e di esposizioni, e lavora alla nuova edizione digitale del Milione nelle sue varie, inesauribili forme linguistiche. Ma molto si attende ancora fino alla fine dell’anno, quando fra l’altro si terrà a Siena (6-7 novembre) il convegno sulle traduzioni del Milione in lingue orientali, si aprirà a Shanghai (22 novembre) la mostra delle testimonianze cinesi su Polo accompagnata da un incontro alla Fudan University con il team veneziano e il gruppo di Classica Serica e si annuncia all’Accademia Colombaria di Firenze (11 dicembre) una tavola rotonda di bilancio sulle novità emerse.

Un amplissimo e solido quadro degli studi lo offre ora Marco Polo Storia e mito di un viaggio e di un libro (Carocci editore «Studi Superiori», pp. 535, € 49,00), appena pubblicato con il patrocinio del comitato Nazionale per le celebrazioni poliane e all’interno del progetto PNRR Changes. Coordinato appunto da Burgio e da Samuela Simion, il volume ospita interventi di altri quattordici studiosi, di cui non potremo ovviamente render conto qui in misura completa né sufficiente. Apre la medievista Marina Montesano con una introduzione sulla conoscenza dell’Asia prima di Polo, integrata dall’altrettanto rapida sintesi di Paolo Chiesa sui viaggi Ad Tartaros di missionari francescani e poi domenicani che hanno lasciato resoconti di fascino assoluto e novità storica, e che rappresentano le prime testimonianze occidentali sistematiche su geografia, politica, assetto militare, principi morali, organizzazione sociale, abitudini alimentari e attività economiche di popoli come quelli mongolo e cinese: sono i racconti delle iniziative con cui il papato (e attraverso il papato le monarchie europee) cercava di avviare contatti col Gran Khan al fine sia di spiarne le strutture e strategie belliche sia, nell’ipotesi più utopica, di chiederne l’ausilio in chiave anti-islamica.

Si tratta dei report di Giovanni di Pian del Carpine, di Benedetto Polono, di Guglielmo da Rubrouk, cui seguono nel XIV secolo Odorico da Pordenone, Giovanni da Marignolle e altri: ed è naturalmente questa, al di là di frammentari precedenti greco-latini del tutto ininfluenti all’altezza di Marco Polo, l’autentica chiave della conoscenza dell’Asia documentabile in Europa alla fine del Duecento.

Alle informazioni veicolate da queste relazioni – e da altre che si sono perdute – si aggiungono ovviamente le notizie orali diffuse dagli operatori della fitta rete commerciale asiatica di Venezia e Genova, ben ricostruita l’anno scorso da Nicola Di Cosmo in Venezia e i Mongoli. Commercio e diplomazia sulle vie della seta nel medioevo (il Mulino). Il Milione non è dunque la prima narrazione occidentale sull’Asia, come spesso la si presenta, ma giunge dopo quelle latine, diffuse grazie alla potenza di una lingua internazionale e del suo network intellettuale ben più di quanto potesse fare un testo in volgare.

Fra le cinque sezioni del libro infatti una delle più rilevanti è quella delle forme testuali e linguistiche, ottimamente curata da Alvise Andreose e Giuseppe Mascherpa per le versioni in volgare e da Antonio Montefusco per quelle latine: complicatissima è la vicenda filologica della stesura originale in franco-italiano, dettata nel carcere genovese a Rustichello da Pisa (su cui scrive anche Fabrizio Cigni), dei suoi numerosi derivati variamente vernacolari e della versione latina siglata Z (da Zelada, cognome del possessore spagnolo), che manca di alcuni passi ma ne contiene ben duecento assenti invece dalla redazione volgare e oggi ritenuti quasi sicuramente risalenti all’autore: non sarebbe dunque una traduzione ma una seconda forma dell’originale e già solo questo renderebbe necessario una nuova ricostruzione sinottica e plurilingue della narrazione primigenia. Insieme a questa sono state riconosciute altre cinque redazioni latine, fra cui quella del frate domenicano Francesco Pipino (siglata P), parzialmente addomesticata con valutazioni ideologiche sui culti religiosi e le cerimonie dei popoli non-cristiani. Questa redazione, che incredibilmente è ancora inedita, ebbe un successo dilagante e rappresenta da sola circa la metà di tutti i testimoni rimasti del Milione, confermando che il medioevo lo conobbe soprattutto in latino, lingua paneuropea dell’epoca. Lo stesso era accaduto per la leggenda del paladino Orlando: nove manoscritti della pur nobile Chanson de Roland contro duecento dell’Historia Rotholandi latina. Una buona notizia è tuttavia che l’edizione delle versioni latine è prevista per il 2026 nella prestigiosa sede dell’Edizione Nazionale dei Testi Mediolatini d’Italia pubblicata da SISMEL.

Tutte queste forme testuali stanno comunque per essere riversate e allineate, cioè sincronizzate, nella nuova piattaforma internet del Devisement che sostituirà lo storico ma benemerito Ramusio digitale, unico luogo dove già ora è possibile leggere almeno la trascrizione, dovuta alla Simion, di uno dei 63 codici della versione P, oltre alla digitalizzazione di Z tratta dall’edizione Barbieri del 1998. Del nuovo progetto elettronico coi relativi problemi di codifica degli apparati e ontologie di nomi e luoghi riferisce nel volume Marina Buzzoni, esperta di filologia digitale e presidente dell’Associazione di Informatica Umanistica e Cultura Digitale: se ne attende una presentazione a Venezia nel settembre prossimo. Anche i capitoli sul rapporto fra il testo e le realtà geografiche, politiche ed economiche configurano un approccio finalmente aggiornato: le ricerche dalla Cina (qui riportate da Ma Xialon per gli studi in lingua e Davor Antonucci per la documentazione gesuita), le verifiche linguistiche (ottimamente richiamate da Chiara Concina) e perfino i riscontri storico-economici (esposti da Hans Ulrich Vogel) hanno sfatato i revisionismi di moda qualche tempo fa ed eliminato ogni dubbio sulla storicità del viaggio di Polo nella maggior parte delle terre che descrive e compreso meglio le ragioni di sviste, incongruenze, omissioni, mettendo in luce divertenti catene di insidiosi travisamenti fra le redazioni successive. Come i caraunas (etnonimo mongolo) scambiati per «scherani» nella redazione TA o aguiles («aghi») tradotti come «aquile» in Z, o le gaçele («gazzelle») diventate «gatte» in TA.

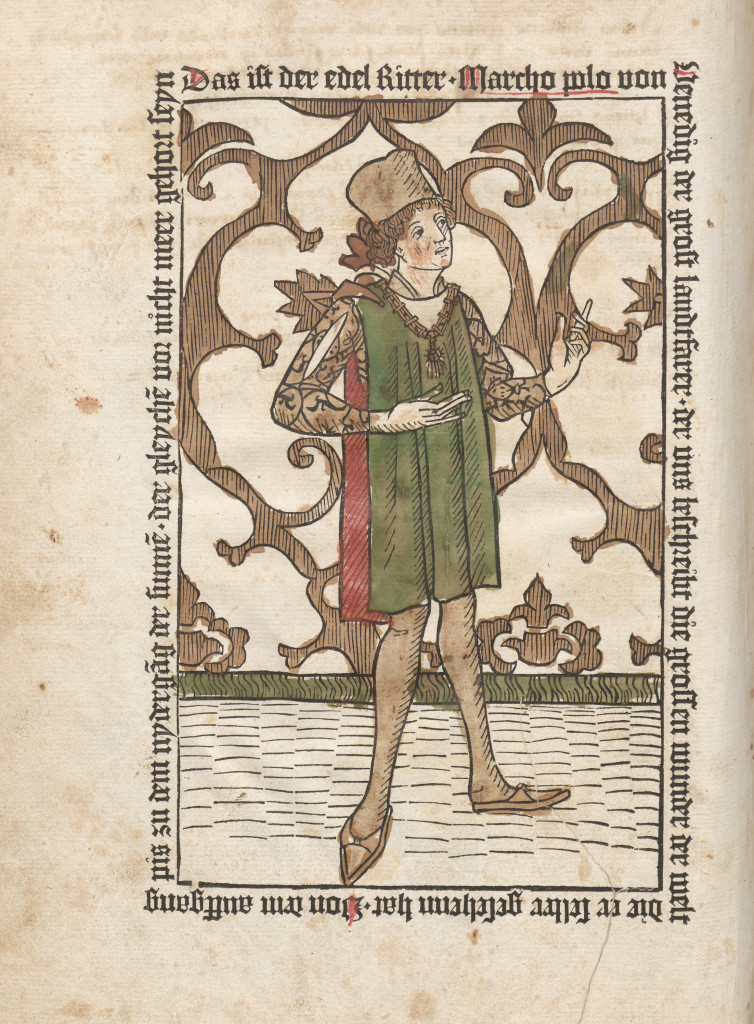

Altrettanto intriganti sono le escursioni della sezione sul «mito» poliano relative alle rappresentazioni cartografiche, ai corredi illustrativi delle edizioni o agli adattamenti cinematografici della storia di Polo, esplorati con arguzia da Gustavo Minervini e Laura Minervini: dal flop delle Adventures of Marco Polo con Gary Cooper (1938) alla serie di Netflix del 2014-’16, talmente kolossal da essere crollata sotto i costi della propria ambizione. Gustose e probabilmente poco note ai più anche le ricostruzioni, offerte dalla Simion, sui falsi (compresa la storia della moglie mongola ancora raccontata dalle guide turistiche) e le truffe, orditi per contrabbandare finto materiale storico e oggi derubricabili a ulteriori attestazioni del mito. Perché, come osserva Simion, in questa storia il fascino del viaggio sovrasta l’interesse e l’informazione sull’uomo e sul testo e la loro ridotta conoscenza si deve al fatto che «in un’opera che ambisce a una nuova rappresentazione del mondo» «l’io ha un ruolo secondario» e «non c’è spazio per l’autobiografia né per indulgenze sentimentali». La descrizione soffoca la narrazione, che oggi appare requisito incomprimibile di ogni comunicazione. Ma, diremmo, la narrazione era costituita ex ante dalla storicità del protagonista e del viaggio in sé; e la descrizione evidentemente ha acceso la fantasia e il desiderio di conoscere che a di là degli interessi economici o religiosi originari trascinava questi pionieri, missionari e mercanti come poi gli scienziati e umanisti gesuiti, al dialogo aperto col fascino irresistibile di una grande civiltà.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento