Manzoni, accecanti passioni? vittoria dell’errore? La cosa ci riguarda

Classici italiani Le drammatiche questioni messe a fuoco dalla «Storia della Colonna Infame» (ora negli «Oscar») hanno investito il Novecento

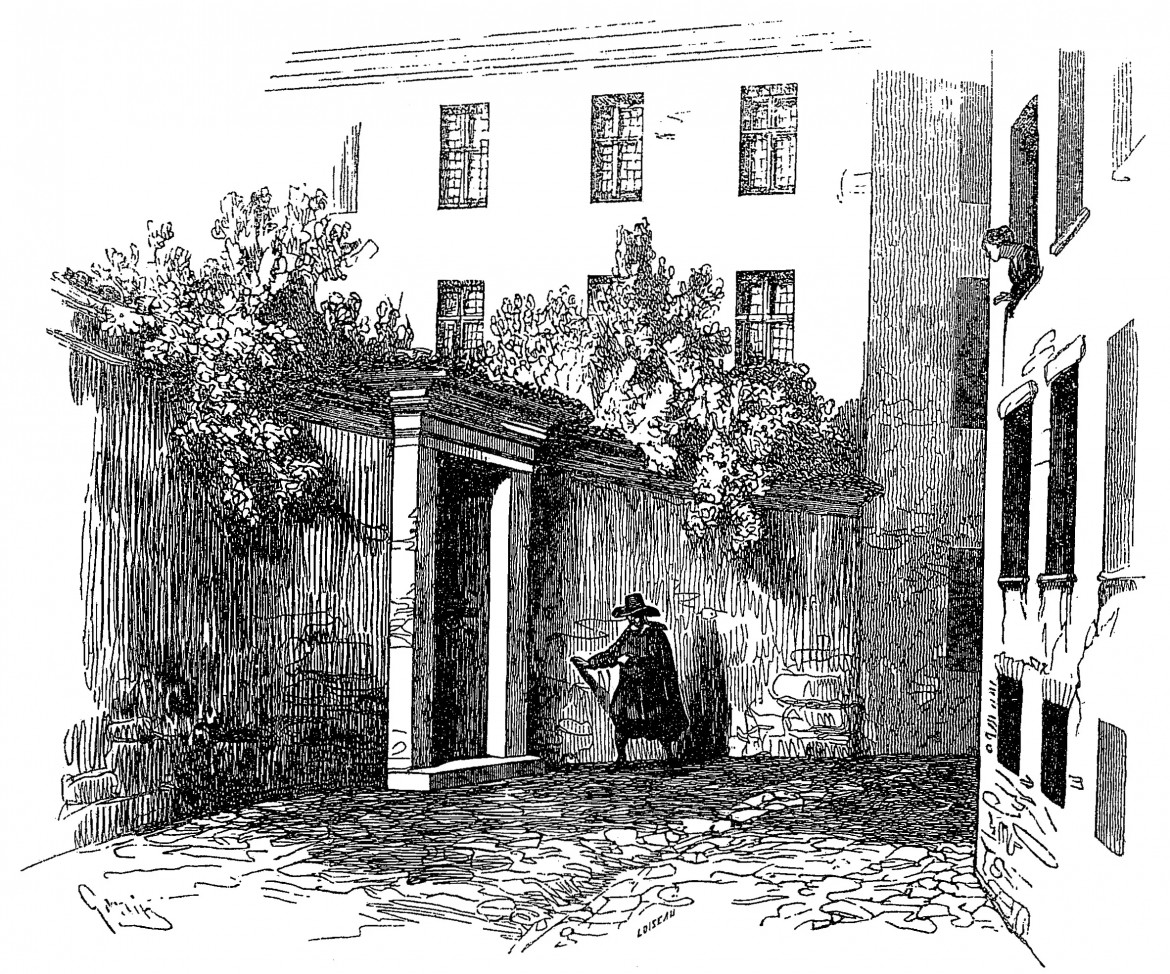

Illustrazione di Francesco Gonin per il primo capitolo della «Storia della Colonna Infame» di Manzoni

Illustrazione di Francesco Gonin per il primo capitolo della «Storia della Colonna Infame» di ManzoniClassici italiani Le drammatiche questioni messe a fuoco dalla «Storia della Colonna Infame» (ora negli «Oscar») hanno investito il Novecento

Non sono trentotto ma trentanove i capitoli de I Promessi Sposi a patto di integrarvi, come il lettore non è abituato a fare ma come volle viceversa la ne varietur del romanzo (1840-’42), La storia della Colonna Infame, illustrata pari ai precedenti capitoli dalle vignette di Francesco Gonin. È noto come dal Fermo e Lucia, nei capitoli sulla guerra del Monferrato, estrema propaggine di quella detta dei Trent’anni, già esorbitasse la documentazione su quanto ne fu, nel Nord Italia e a Milano specialmente, la massima conseguenza e dunque la mortifera pandemia di peste bubbonica. Studiando la cronaca patria del Ripamonti, le pagine del grande Ludovico Antonio Muratori e non pochi altri incartamenti, il Manzoni si era fatalmente imbattuto nei processi ai presunti «untori», cioè spargitori dolosi del morbo, in un clima che a furor di popolo, e oggi lo diremmo complottista, favoriva la consuetudine inquisitoria e la pratica della tortura. L’occasione gli era data dal fascicolo riguardante Guglielmo Piazza, commissario di sanità alla Vetra presso porta Ticinese, il quale, sottoposto a tortura, aveva accusato il barbiere Gian Giacomo Mora, rivalsosi a sua volta su altri innocenti nel delirio cagionato in ognuno dallo strazio psicofisico.

Manzoni ne aveva ricevuto la materia e scandita la narrazione, collocandola in Appendice, secondo la poetica sottesa al Fermo e Lucia ma presto ipotecata ai suoi stessi occhi dall’utilizzo ancora eclettico della lingua e dalle eccessive concessioni al romanzesco (e cioè alle seduzioni della pura narrativa) che lo indurranno a rifare da capo il romanzo. Come chiarisce limpidamente, introducendola, la curatrice Carla Riccardi, che già nel 2002 ne diede l’edizione critica per il Centro Nazionale di Studi Manzoniani, nella seconda e definitiva redazione della Storia della Colonna Infame (con un saggio di Giuseppe Ungaretti, Mondadori «Oscar», pp. 195, € 10,00) Manzoni da un lato le riconosce pari dignità collocandola dopo il capitolo XXXVIII e facendone il vero explicit del romanzo, dall’altro ne muta radicalmente il taglio e lo stile rispetto alla prima laddove, scrive Riccardi, il venir meno della linearità narrativa significa avere «definitivamente eliminato l’invenzione, individuata come il nemico da combattere, tenendosi stretti ai dati storici e riservando a sé l’interpretazione di questi».

È il Manzoni che, conclusi I Promessi Sposi, sta abiurando dalla forma-romanzo (il celebre discorso Del romanzo storico di fatto annuncia una ritrattazione) e viene convincendosi della necessità che dominio esclusivo della letteratura debba essere il vero, ciò che altrove pure definisce «un vero veduto dalla mente», intanto riaffermando, lui nipote di Cesare Beccaria, la radice di un illuminismo ereditario. (E fra gli esiti più cospicui dell’attuale centocinquantenario, vanno annoverati sia la recente Storia della Colonna Infame – Ronzani Editore, pp. 222, € 20.00 – con le illustrazioni del Gonin e un saggio ad hoc di Salvatore Silvano Nigro, sia il bel profilo di Giulia Raboni nel volume collettaneo Manzoni – Carocci, pp. 319, € 29,00 – a cura di un’altra fuoriclasse della critica manzoniana, Paola Italia: a riprova del ritorno di interesse per un’opera che quando comparve «tanto grande era l’aspettazione e altrettanto fu rumorosa la caduta» come dovette riconoscere nel 1852 un amico dell’autore, Giuseppe Rovani, in La mente di Alessandro Manzoni – ora Scheiwiller 1984).

La frantumazione narrativa e la divisione in capitoli della Storia, nel secondo formato, ne attestano la natura saggistica e, prima ancora, meditativa. Stavolta Manzoni apre affrontando di petto la bibliografia sull’argomento, per discuterne in primo luogo proprio il versante illuminista rappresentato dalle Osservazioni sulla tortura (1804, postumo) di Pietro Verri che legge la vicenda degli untori quale frutto oscurantista della ignoranza e del barbarico utilizzo dei tormenti.

Manzoni dà un credito generico alla tesi del Verri ma non può appagarsene e subito la trascende. Quanto alla isteria popolare che invoca dei capri espiatori e quanto alla vocazione inquisitoria dei giudici, egli dice di una «orrenda vittoria dell’errore contro la verità», di un «delitto che non c’era ma che si voleva», infine di torbide e «accecanti» passioni. Vale a dire che introduce la nozione cristiana di colpa e, prima ancora, di coscienza che nessun contesto oscurantista per lui potrebbe mai rimuovere o cancellare perché crede nella eterna esistenza, anche nei tempi più bui e calamitosi, del libero arbitrio. E quando arriva a domandarsi se il delatore sotto tortura sia vittima o meno, così si risponde: «Costretta a rispondere, la coscienza deve dire: fu anche colpevole; i patimenti e i terrori dell’innocente sono una gran cosa, hanno di gran virtù, ma non quella di mutar la legge eterna, di far che la calunnia cessi di essere colpa». Risposta bene intesa dai non molti manzoniani dichiarati del nostro Novecento e fra questi senz’altro Riccardo Bacchelli che lo leggeva nel connubio di razionalismo volterriano e moralismo giansenista però alla lettera infrenato nella teologia cattolica, sinonimo di una pietà che non implica indulgenza. (Molto più incline alla formazione illuminista è invece un film del 1972, La colonna infame, sceneggiato da Vasco Pratolini e girato da un poeta che dall’illuminismo lombardo pure discendeva, Nelo Risi, nel cui cast figurano tra gli altri Vittorio Caprioli nella parte del Piazza, Helmut Berger in quella del Capitano di giustizia per tacere il cameo di un indimenticabile Salvo Randone nelle vesti del protofisico Settala: l’editore Cappelli nel ’73 ne pubblicò la sceneggiatura insieme con i saggi di Gianni Scalia e di Leonardo Sciascia, altro manzoniano onorario e curatore a sua volta nel 1981, per Sellerio, di un’edizione tascabile della Storia).

Ma viene tuttavia da chiedersi: al presente, qui-e-ora, in un secolo di orrori che non paiono aver termine qual è il senso delle «passioni» che Manzoni vedeva perdurare e decomporsi oltre ogni rimedio illuminista? Una risposta arriva da chi ha letto nel profondo I Promessi Sposi senza ignorarne l’apparente appendice: Primo Levi torna infatti al Manzoni nelle pagine centrali del proprio testamento, I sommersi e i salvati (1986), quando enuclea la metafora della «zona grigia» alludendo allo spazio ambiguo e indeterminato che sempre si interpone, al rapporto che davvero intercorre, fra la vittima e il carnefice. Ed è lì che Levi ricorda, pari a una verità antropologica, il passo in cui Manzoni afferma che colui che fa il male non soltanto è responsabile del male che sta facendo all’altro ma anche del male che l’altro è indotto a fare da lui. E in effetti a un lettore di oggi, nell’apprendere i costumi degli inquisitori nonché le delazioni o i delitti di quegli imputati, può venire in mente un libro che parrebbe lontano anni luce, la classica monografia di Christopher Browning, Uomini comuni. Polizia tedesca e ‘soluzione finale’ in Polonia (Einaudi, nuova edizione 1999): perché anche i soldati del Battaglione 101 della Riserva di Polizia tedesca, i quali uccisero quarantamila persone e ne deportarono almeno altrettante, non erano affatto dei succubi della propaganda né degli assassini di professione ma erano normali operai, artigiani, impiegati, come un tempo lo furono il Capitano di giustizia, il Piazza e il Mora: anche a costoro, dopo tutto, restava una «coscienza» da poter ascoltare.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento