Alias Domenica

Malipiero, musica giovane e democratica a Milano

Novecentisti italiani L’antidogmatico, una ricca monografia (+ audio cd) per il compositore e critico Riccardo Malipiero, alle origini della dodecafonia in Italia: collaborò con Bontempelli, Treccani, Veronesi...

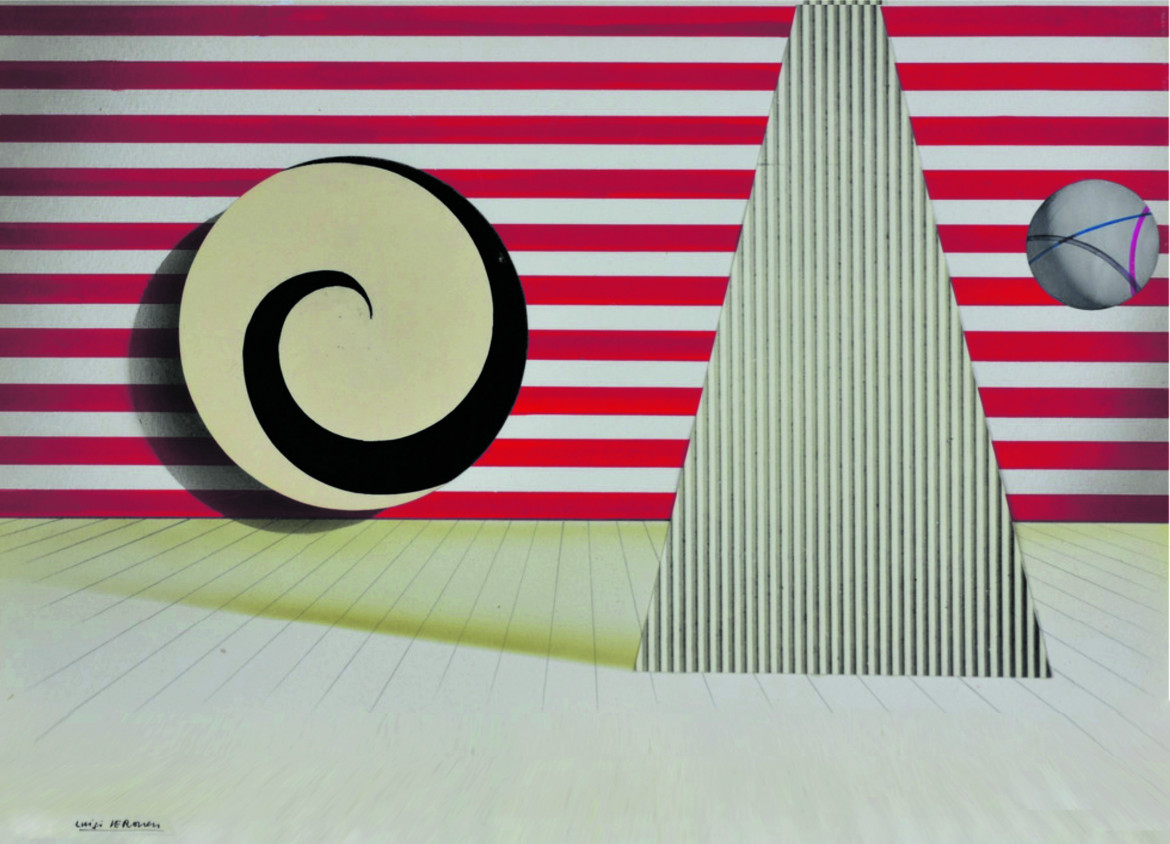

Luigi Veronesi, scena per Balletto di Riccardo Malipiero, 1941

Luigi Veronesi, scena per Balletto di Riccardo Malipiero, 1941Novecentisti italiani L’antidogmatico, una ricca monografia (+ audio cd) per il compositore e critico Riccardo Malipiero, alle origini della dodecafonia in Italia: collaborò con Bontempelli, Treccani, Veronesi...

Pubblicato quasi 2 anni faEdizione del 18 settembre 2022

Molti dei fenomeni più vivi e rilevanti della rinascita culturale di Milano nel dopoguerra affondano le radici negli ultimi anni del fascismo, nelle cui organizzazioni stava crescendo una fronda di giovani artisti e intellettuali insofferenti per l’appiattimento del pensiero imposto dalla propaganda e ansiosi di trovare forme nuove e libere di espressione. La storia del compositore e critico musicale Riccardo Malipiero, nato nel 1914 e scomparso nel 2003, offre uno spaccato esemplare di questa Milano in bilico fra tradizione e avanguardia. Egli infatti è il soggetto di una ricca e preziosa monografia curata da Maria Maddalena Novati e Marina Vaccarini...