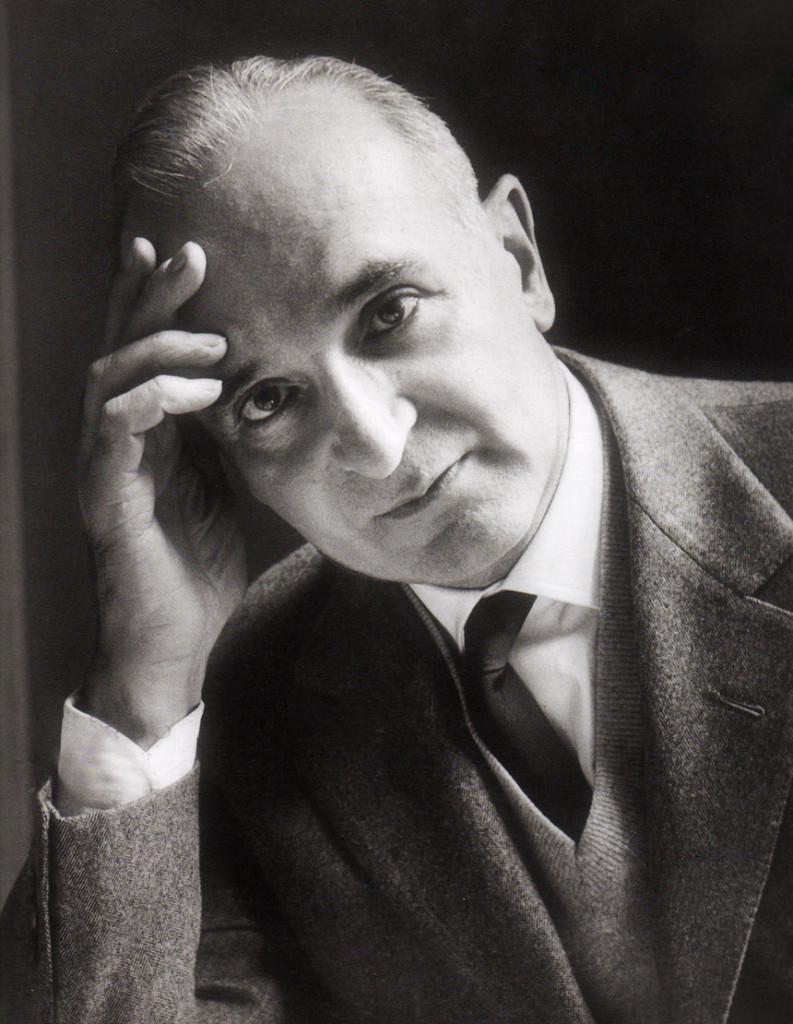

Magnani, il gentile signore di Goya e Morandi

Il collezionista Luigi Magnani: un ricordo in occasione della mostra di Mamiano di Traversetolo, Parma, a lui dedicata «Luci velate, tesori: la mia antica visita alla grande villa, presentato da Giulio Einaudi...»

Francisco de Goya y Lucientes, "La famiglia dell’Infante don Luis", part., 1783-’84, Mamiano di Traversetolo, collezione Luigi Magnani

Francisco de Goya y Lucientes, "La famiglia dell’Infante don Luis", part., 1783-’84, Mamiano di Traversetolo, collezione Luigi MagnaniIl collezionista Luigi Magnani: un ricordo in occasione della mostra di Mamiano di Traversetolo, Parma, a lui dedicata «Luci velate, tesori: la mia antica visita alla grande villa, presentato da Giulio Einaudi...»

La Fondazione Magnani Rocca apre le porte alla mostra L’ultimo romantico Luigi Magnani il signore della Villa dei Capolavori, a cura di Stefano Roffi e Mauro Carrera, Mamiano di Traversolo, fino al 13 dicembre, catalogo Silvana Editoriale. Luigi Magnani (1906-’84) è ben degno testimone di ‘Parma capitale della cultura italiana’. Fu un intellettuale a tutto campo come scrittore, musicologo e straordinario collezionista tra i più grandi del Novecento. Delle opere in mostra credo di sapere abbastanza per poterne parlare con uno spirito molto diverso da chi «gira per mostre». Anzi mi trovo in una posizione privilegiata: ché la collezione di Luigi Magnani e la Fondazione che da essa è sortita ho avuto la fortuna di vederla con lui per una serie di circostanze del tutto fortuite e felicissime.

Di Magnani avevo sempre sentito parlare da amici diversi: Giulio Einaudi, editore del suo saggio Goethe, Beethoven e il demoniaco (1976) e de Il mio Morandi (1982, oggi riproposto da Johan & Levi), una volta, col suo tono secco e svagato allo stesso tempo, m’aveva quasi mortificato perché aveva scoperto che io quello scrigno segreto nella campagna parmense – piatta e gialla di stoppie e con esili profili d’alberi annosi – non l’avevo mai aperto. Una volta che dovevo andare a Parma, per una mostra su Lanfranco, chiesi all’editore per eccellenza di introdurmi a Magnani che sapevo essere uomo molto riservato e geloso dei suoi tesori. Einaudi lo chiamò seduta stante per annunciare la visita e ne ebbi anche un invito insperato a colazione.

Procedevano con lentezza le pratiche per la creazione della Fondazione con molti problemi da risolvere. Giunsi a Mamiano di Traversolo a mezzogiorno dopo aver attraversato uno dei tratti più belli di quella splendida campagna parmense. Luci velate, tinte spente, filari di pioppi, nebbioline che piovevano improvvise sul cammino per poi diradarsi: pensai, manco a dirlo, a Morandi. La grande villa, circondata da un ampio parco, non era tirata a lucido come capita spesso quando si visitano queste dimore: ebbi l’impressione di trovarmi in un clima e in una atmosfera che mi ricordavano il Midlands: la pastorale bellezza e le pingui distese agricole dello Herefordshire e dello Shropshire o, per restare vicino a Londra, del Berkshire che occupa la riva destra dell’alta sponda del Tamigi. «Thames old river», canta T.S. Eliot in The Waste Land.

Queste contrade sono disseminate di simili dimore assopite, fuori dal tempo, con gli intonaci screpolati, con l’umidità che rode lentamente un po’ tutto. Magnani m’accolse col garbo di uno di quei signori inglesi che più di una volta avevo disturbato per accedere alle loro privatissime biblioteche stipate di testi sul fatidico Grand Tour. C’erano altri ospiti, il sindaco di Parma, notabili, e signore eleganti: senza che questo suoni offesa ad alcuno, il mio interesse fu tutto rivolto all’ospite e – confesso anche questo – soprattutto alla sua collezione di cui avevo sentito favoleggiare. E si ha sempre il pregiudizio sfavorevole verso qualcosa di cui si favoleggia soprattutto se ammantato da un velo di impenetrabile discrezione e segretezza.

Dirò subito che fu un lentissimo accostarsi, una lenta danza di parole: ebbi l’impressione che questo gentile signore, che parlava con un tono dimesso e con una apparente svagatezza delle cose più diverse, mi stesse sottoponendo a un severo esame. Quasi che lui volesse capire se meritavo quell’invito così generosamente offerto all’Editore più che a me, e se, soprattutto, meritavo di vedere parte del suo tesoro.

Per non mostrare impazienza gettavo sguardi furtivi su tele, tavole e piccoli quadrucci – ma di che qualità e dignità! – che erano nel grande soggiorno. Scoprimmo che avevamo amici comuni, in giro per l’Italia e non solo. La collezione era sullo sfondo: né osai varcare la frontiera di discrezione che lui poneva tra i suoi ospiti e i suoi gioielli. Ressi a questa prova con fermezza, roso dalla voglia di buttarmi sui quadri e di mettermi a girare per le stanze. La tavola imbandita era un incanto: al centro un grande vassoio di fiori, e tutto al suo posto come s’usava nelle case dei nonni, nei giorni di festa. A poco a poco quel ghiaccio si sciolse, capii che potevo sperare di vedere qualcosa con calma, senza fretta: avevo alle 19 un treno per Venezia.

Magnani mi raccontò dell’acquisto del suo primo Morandi: «Alto, magro, il busto eretto, il capo leggermente inclinato sulla spalla sinistra, il viso scarno, severo; ma la frangetta di capelli grigi sulla fronte addolciva l’espressione ascetica del suo volto, conferendo alla sua figura mitezza e candor monacale». È il ritratto che di lui mi fece, e l’ho ritrovato nel suo Morandi. Quel singolare pittore così schivo e riservato l’aveva scoperto alla mostra della terza Quadriennale di Roma e se ne era innamorato, forse, proprio perché era un ragazzo.

Dopo qualche tempo andò a cercarlo nella sua casa in via Fondazza a Bologna per commissionargli un dipinto. A un artista che mai prima e, forse, neppure nel prosieguo degli anni aveva dipinto su commissione, lui chiedeva un’opera tutta per lui che rappresentasse strumenti musicali: l’altra grande passione del giovane Magnani. Strumenti musicali visibili anche in mostra con dovizia, assieme ai Morandi. Da allora si creò un’intesa tra questo artista allora poco noto e questo giovane che con magico fiuto aveva puntato su uno dei più straordinari protagonisti dell’arte del Novecento. «Dopo alcuni giorni ero di nuovo a Bologna con un antico liuto veneziano, due flauti indiani e alcuni pregevoli strumenti, che un amico ebbe a prestarmi. Morandi (…) aggrottò le sopracciglia, sporse il labbro inferiore e si trattenne a lungo pensoso a osservarli in silenzio, con diffidenza e sospetto, come illustri visitatori a lui estranei e sgraditi; infine, vincendo l’esitazione, si decise al rifiuto: “Ma sa… sono cose preziose… potrebbero cadere, potrebbero rompersi… capirà…, la prego, se li riporti ben via”». Il giovane ostinato la spuntò, rimasero lì: ma Morandi non sapeva che farsene di quegli strumenti sofisticati e li tramutò in mandolino, chitarra e trombetta! Magnani ebbe così il suo primo Morandi, poi ne seguiranno oltre quaranta: il grosso della collezione è ora esposto nella Fondazione parmense.

Magnani fin d’allora aveva capito come pochi altri che Cézanne era il termine essenziale da cui muoveva l’opera sospesa e magica di questo sacerdote dell’arte. Che viveva come un chierico d’altri tempi, con la stessa sobrietà, misura e stupore della sua pittura. Mai come in questo caso l’arte si fa specchio della vita. Raccontava Magnani che Morandi leggeva in modo continuo ed esclusivo Leopardi e Pascal: la natura del poeta di Recanati è divenuta in qualche modo lo spazio delle sue tele e delle sue incisioni: «la profondissima quiete» aleggiava su quei piccoli rettangoli dipinti: «Tutto è pace, silenzio e tutto posa / il mondo…», come la rete di segni sottili che attraversano i suoi rami. I Cézanne di Magnani partono di lì; e così pure l’unico De Chirico, L’angoscia dell’attesa, che è di una annata ottima, il 1914, e fu una scelta felicissima. E con loro, dico con Morandi e De Chirico, non poteva mancare quel Fausto Melotti che prima di darsi ai suoi equilibri scultorei, e quasi librati nell’aria, era pittore finissimo come mostra la sua Pioggia. Ma poi ancora Renoir, De Staël, Wols, De Pisis e persino Guttuso: forse poco omogeneo, quest’ultimo, in un contesto di tale coerenza.

Ma, ritornando a quel pomeriggio, le sorprese non dovevano finire: ormai la sera calava, Magnani s’era forse convinto che poteva mostrarmi la perla che a me potesse più interessare. Sapevo di un Dürer favoloso, richiesto inutilmente dai maggiori musei tedeschi, sapevo di un Goya. Il primo era in cassaforte, ma il secondo era di tali dimensioni che doveva esser lì a qualche metro di distanza. Si parlò di Settecento, s’interessò dei miei studi, e prima che io osassi chiedergli di vedere quel Goya, con un gesto mi indicò una porta presso la quale con grandi chiavi di castelli incantati il cameriere s’industriò per del tempo che mi sembrò lunghissimo.

La mia attesa era del tutto giustificata: uno dei più grandi e degni Goya che abbia mai visto, di dimensioni inusitate, un ritratto di famiglia ben degno del Prado. La famiglia dell’Infante Don Luis è una tela di grandi ambizioni e fu eseguita nel 1783 a Madrid nella residenza dell’Infante fratello di Carlo III. Tutta la composizione è centrata sulla sposa dell’Infante, Doña María Teresa de Vallabriga, alla cui lunga capigliatura nera è intento un solerte parrucchiere. Una candela disposta sul tavolo da gioco rischiara questo centro: ma la vera fonte luminosa della scena è la veste bianca e il volto di Doña María. Quattordici personaggi sono rappresentati sulla tela: Goya stesso si raffigura sulla sinistra intento a dipingere dinanzi al cavalletto. Don Luis Antonio è visto di profilo con i tipici tratti fisiognomici dei Borbone: è un vecchio che aveva rinunciato alla porpora cardinalizia per questa bella moglie morganatica a cui volle dedicare il ritratto.

Ma prima del Goya Magnani aveva acquistato Il cavaliere in rosa (1560) di Giovan Battista Moroni, uno spettacoloso ritratto a figura intera. Cercava Magnani un Caravaggio per la sua collezione, voleva la Conversione di San Paolo poi Odescalchi, ma non ci riuscì: per esaudire questo desiderio in mostra troviamo San Francesco in meditazione (1605-’06), che proviene da Cremona. Uno dei primi dipinti napoletani del Merisi.

Ma la passione di Magnani non si limitava all’antico, ma anche a molti suoi contemporanei: un bellissimo Gino Severini (1915), molti De Pisis, una Marina (1932) di Carrà, una natura morta di Mafai, poi Manzù fino ai Burri informali. La musica dipinta è segnata da una splendida acquatinta che Jacques Villon trasse dalle Deux odalisques (1921) di Matisse, e da altri comprimari che dipinsero musicisti con i loro strumenti, fossero essi italiani o stranieri.

A sera tarda fuggii stordito a Venezia gravido di questa scoperta, di questo signore che era degno della sua collezione e non capita spesso: «Nous ne pouvons aimer que ce qui est en nous», diceva Pascal. Ma Magnani mi fece promettere che sarei ritornato e mantenni la promessa.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento