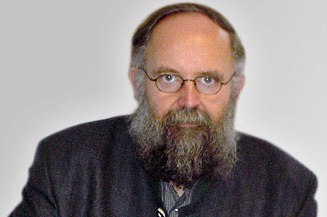

Una foto del teologo Klaus Müller

Cultura

L’incontro di Urbino con Klaus Müller

Meeting Due giorni di discussioni promossi dalla rivista "Hermeneutica"

Pubblicato circa 10 anni faEdizione del 16 settembre 2014

Si è tenuto a Urbino, il 12 e 13 settembre, il XXI seminario internazionale di «Hermeneutica», la rivista di filosofia e teologia fondata nel 1979 dal teologo italiano Italo Mancini. Filosofi, teologi ed economisti si sono confrontati sul tema «Fede/fiducia», dibattendo le relazioni di Massimo Cacciari, Eugenio Mazzarella, Stefano Zamagni e Klaus Müller. Le sessioni dei lavori sono state moderate e condotte da Piergiorgio Grassi e Marco Cangiotti, entrambi docenti dell’Università di Urbino nonché condirettori della rivista «Hermeneutica». Il tema dell’incontro è nato da una constatazione e da una provocazione. Si osserva da diverse parti che la crisi attuale investe...