L’inclinazione antiretorica di Luciano Patetta

C’è maestro e maestro. A distinguere Luciano Patetta era l’inclinazione antiretorica (e antiaccademica). Tanto limpida da apparire un lato del carattere. Ma vi si potrebbe vedere riflesso anche lo spirito di una certa Milano (ora alquanto offuscato), forgiato di generazione in generazione soprattutto nei luoghi di lavoro. Nel caso di Patetta ha probabilmente lasciato il segno la frequentazione, da ragazzo, dei cantieri edili al seguito del padre costruttore e progettista. Ma anche, dopo la laurea, i tirocini, prima, nello studio di Giancarlo De Carlo e, poi, in quello di Franco Marescotti e Giuliano Rizzi.

DOPO AVER LAVORATO in proprio come architetto (con esiti allineati al miglior professionismo colto milanese), la curiosità e la vivacità intellettuale lo spingono attorno al 1968 a inoltrarsi nel campo della storia dell’architettura. Una scelta coraggiosa e definitiva: un modo di reinventarsi, anche se sorretto dal bagaglio accumulato nelle esperienze progettuali. Si può dire che non abbia avuto maestri diretti. Anche perché i professionisti che insegnavano nella Facoltà di Architettura di Milano, con l’eccezione di Ernesto N. Rogers, non tenevano lezioni ex-cathedra: interpretavano la didattica come una prosecuzione dello studio professionale, senza i vantaggi della «bottega». Il grosso del lavoro era infatti affidato agli assistenti (che, non a caso, tireranno la volata al movimento degli studenti nell’imporre un radicale cambiamento della didattica, con la ricerca al centro della formazione). Semmai, nel caso di Patetta, a schiudere l’orizzonte è stato il lavoro nella redazione milanese di «Controspazio», spalla a spalla con Ezio Bonfanti, Benigno Cuccuru e Virgilio Vercelloni, scelti con grande fiuto da Paolo Portoghesi.

Gli studi di Patetta spazieranno dall’età contemporanea, all’eclettismo, al periodo neoclassico, per concentrarsi negli ultimi decenni sull’Umanesimo e sul Rinascimento, con ricerche sul contesto milanese che restano delle pietre miliari.

Lindore e incisività nella scrittura sono lo specchio di un metodo rigoroso. Lo guida un principio: l’ascolto dell’architettura in corpore vili: l’indagine condotta sui corpi di fabbrica, in un serrato confronto con i documenti, i disegni in primis (tra le sue imprese intellettuali c’è la rivista «Il disegno di Architettura», giunta al numero 47).

E, non meno rilevante, l’altro principio: l’importanza data al contesto (la sua conoscenza di Milano, e non solo, lo porterà anche a misurarsi con la scrittura narrativa, con prove interessanti).

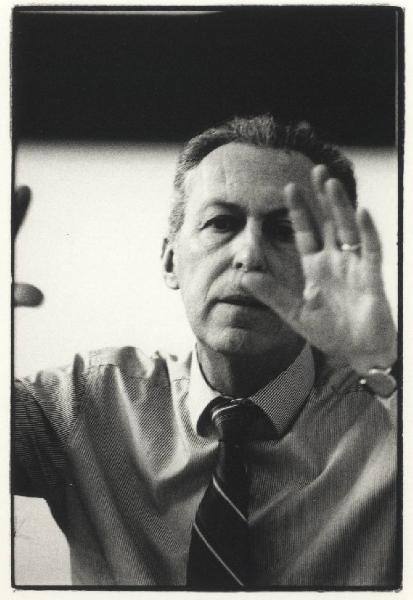

LE PUBBLICAZIONI di Luciano Patetta rimarranno a testimoniare della fecondità del suo lavoro di ricerca. Assai più problematico è conservare testimonianza del suo stile nell’insegnamento e nella conversazione: quel tocco di leggerezza che si svelava in un sorriso e, talora, in una battuta di spirito. Era la sua lezione più sottile: l’invito a praticare la conoscenza senza mai perdere di vista relatività e misura. Che sole possono dare alla ricerca la capacità di accogliere l’inatteso.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento