L’impossibile meraviglia di una ragazza magica arrivata dalla Luna

Cinema Torna in sala fino al 31 luglio, «La storia della Principessa Splendente» di Isao Takahata, da un racconto popolare giapponese del X secolo

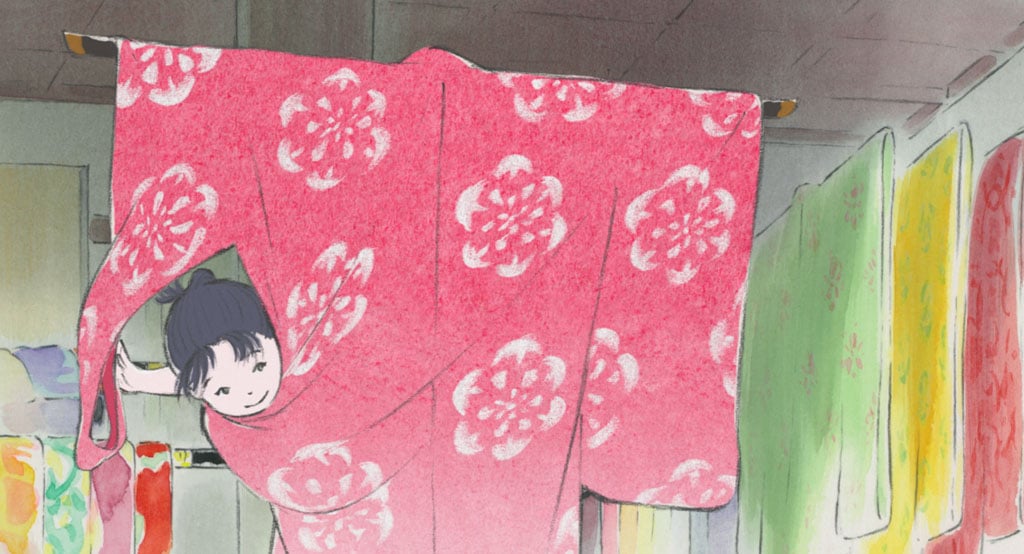

Una scena da La storia della Principessa Splendente

Una scena da La storia della Principessa SplendenteCinema Torna in sala fino al 31 luglio, «La storia della Principessa Splendente» di Isao Takahata, da un racconto popolare giapponese del X secolo

Quando è uscito in sala, dopo l’anteprima alla Quinzaine di Cannes, La storia della Principessa Splendente (2013) ha affermato un nuovo passaggio nella poetica dello studio Ghibli, e in quella del suo autore, che ne è stato il co-fondatore insieme a Miyazaki, Isao Takahata di cui sarà l’ultimo film – muore nel 2018. Takahata aveva già pensato di lavorare sull’antica fiaba giapponese, molto popolare nel Sol Levante del Tagliatore di bambù anni prima, un progetto che non si era mai realizzato, e di cui l’autore del magnifico La tomba delle lucciole riprendendolo in mano propone una lettura concentrata sulle relazioni di Kaguya – il nome giapponese della Principessa Splendente – col mondo degli umani e su cosa la sua presenza «magica» provoca nei sentimenti di chi le sta accanto.

La storia della Principessa Splendente – che torna in sala fino al 31 luglio nell’ambito della rassegna Un mondo di sogni animati con Lucky Red, un’opera magnifica, merita una visione su grande schermo – è quella di una creatura che arriva sul nostro pianeta dalla Luna. A trovarla, minuscola e circondata di luce in una canna di bambù è un anziano taglialegna, e visto che lui e la moglie non hanno figli decidono di prenderla con sé. Lei si trasforma in una neonata, poi inizia a crescere rapidamente, impara subito il lavoro nei campi, aiuta i genitori e vive felice nella comunità del piccolo villaggio insieme all’amico «fratellone», un ragazzino che la guida nella sua nuova vita. Un giorno il taglialegna trova nel bambù dell’oro e si convince che quell’adolescente bellissima deve vivere non in campagna ma in città e in una situazione che corrisponda alla sua nobiltà. Ormai ragazza Kaguya ha molti corteggiatori e la sua fama arriva sino all’imperatore, ma lei non vuole essere moglie né nobildonna, e chiusa in quel nuovo e sontuoso palazzo dove si sono trasferiti è sempre più infelice fino a capire che il suo destino non potrà mai essere lì. Takahata ha lavorato al film per otto anni, fra molte difficoltà e un budget che è continuato a crescere, scegliendo per l’animazione – tutto è disegnato a mano – linee non finite, paesaggi acquarellati, specie nella prima parte, e soggetti che si fondono gli uni negli altri. La stessa Principessa ha un segno sfuggente, quasi a dirne l’enigma e insieme le molte sfumature della personalità sospesa fra pensieri e desideri, effimera come quell’infanzia gioiosa che ha vissuto per un tempo troppo breve, unita alla natura, al suo respiro, ai suoi ritmi a cui sente di appartenere prima che tutto fosse complicato.

«HO LETTO questo testo molte volte, ma non mi interessava adattarlo né cercare di attualizzarlo. In Giappone è molto conosciuto, per questo ho cercato di proporne un’interpretazione che si allontanasse dalla visione generale, provando a capire le domande che pone» diceva Takahata in una intervista al quotidiano «Liberation» ai tempi della proiezione a Cannes. Che almeno nel film riguardano soprattutto il rapporto fra maschile e femminile, a cominciare dalla figura del padre, che si trasforma nell’ambizione – pur resa come sempre senza un netto giudizio – della scalata sociale. Sarà proprio Kaguya, che cerca di assecondarlo, a renderla visibile sul suo corpo costretto nelle regole culturali e sociali dell’aristocrazia imperiale che la privano di libertà, cancellano il suo volto nel bianco del trucco, le anneriscono i denti come da trucco imposto chiudendola dietro un paravento dal quale comunica coi molti aspiranti mariti.

Nel soffocante insieme di regole il fantastico si spegne, viene ingabbiato in un tratto che dall’acquerello passa alla materialità delle matite, in scelte formali che guardano alle risorse dell’animazione più classica. E la meraviglia di qualcosa che poteva essere si perde per sempre, sulla Terra non c’è spazio per questo.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento