Lewis Carroll sfida i limiti del nonsense

Scrittori inglesi Due trame simultanee lasciano infiltrare nella fiaba un pathos realistico, mentre dissolvenze di luoghi e persone si mescolano come in sogno: da Einaudi, «Sylvie e Bruno», figli del Re Oberon

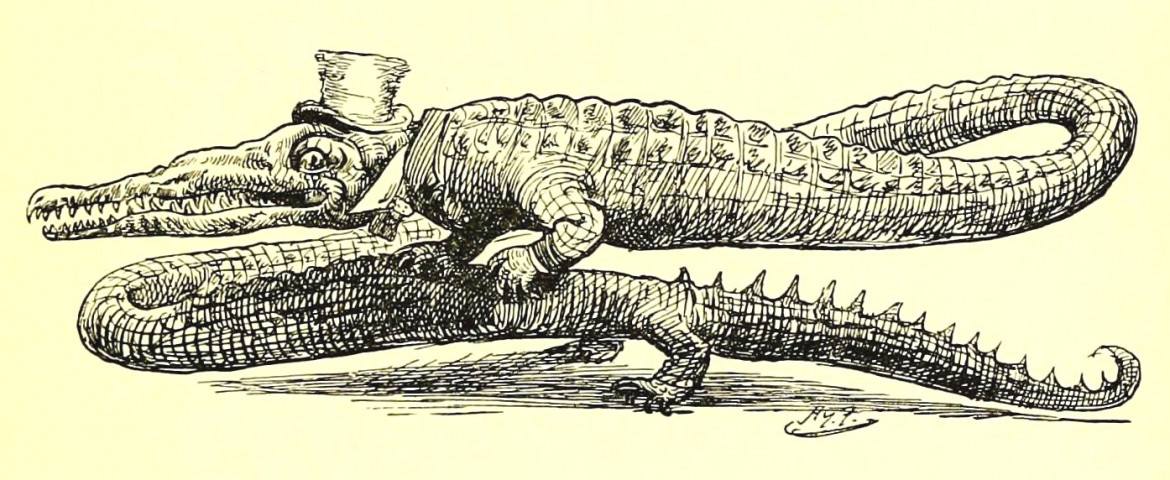

Harry Furniss, «A Changed Crocodile», 1889, illustrazione realizzata per la prima edizione inglese di «Sylvie and Bruno», edita da Macmillan

Harry Furniss, «A Changed Crocodile», 1889, illustrazione realizzata per la prima edizione inglese di «Sylvie and Bruno», edita da MacmillanScrittori inglesi Due trame simultanee lasciano infiltrare nella fiaba un pathos realistico, mentre dissolvenze di luoghi e persone si mescolano come in sogno: da Einaudi, «Sylvie e Bruno», figli del Re Oberon

Tempi beati – verrebbe da dire parafrasando la celebre apertura di Lukács in Teoria del romanzo – quelli in cui era la pagina scritta a offrire la mappa di tutti i sentieri, percorsi, cunicoli e divagazioni della mente. Quando i segni vergati sulla carta erano come i sassolini di Pollicino nella fiaba di Perrault, e l’atto della lettura consisteva nel raccoglierli, uno a uno, certi di attraversare con il loro aiuto tutti i gradi dell’incantesimo, della paura, dell’amore. Naturalmente non c’è una data che marchi la caduta di questo patto comunicativo tra «libro» e «io», ma in Sylvie e Bruno (traduzione e cura di Chiara Lagani, Einaudi, pp. 576, € 24,00) Lewis Carroll l’ha già sforzato fin quasi al punto di rottura. Vent’anni dopo i libri di Alice, vuole «battere un’altra strada», come dichiara nella Prefazione.

Quasi una fuga a due voci

Lavora il romanzo su una doppia intelaiatura narrativa. Distende la mappa di una Fairyland vivificata da tutte le possibili trasgressioni dell’esperienza sensibile consentite dalla fiaba, su quella di una un po’ torpida Inghilterra vittoriana della quale si riconoscono in trasparenza i luoghi deputati: una Londra vissuta essenzialmente come snodo ferroviario – ma gli incontri in treno sono già in linea con il Romanzo non scritto di Virginia Woolf; una Outland, o Terra di Fuori, che è la parodia dell’ambiente accademico di Oxford (Carroll era professore di matematica in quella università); e infine, nel nord minerario del Paese, l’immaginaria città di Elveston, il cui nome contiene la storpiatura di una possibile «città degli elfi», situata là dove la dura terra del carbone scopre, come spesso accade in Dickens, la magia tutta terrena dell’amore.

I due bambini del titolo, Sylvie e Bruno, sono contemporaneamente «fate» (fairy ha la doppia valenza di genere) e creature terrene. Otto anni lui e una dozzina lei, le loro inquietanti proporzioni fisiche – insieme infantili e pubescenti nelle illustrazioni di Harry Furniss, da Carroll giudicate wonderful – risultano ancora più inquietanti lungo la narrazione, nella quale può accadere che si riducano a quelle di una capocchia di spillo, ancorché parlante (soggetto difficile da disegnare), per poi senza alcuna difficoltà ritornare normali. La «magia» del bambino è nel suo mutare aspetto, metamorficamente, quasi di giorno in giorno. Figurarsi a quali livelli metamorfici possano spingersi Sylvie e Bruno, figli del latitante Re delle Fate Oberon, così chiamato in omaggio al Midsummer Night’s Dream, il romance shakespeariano al quale questo romanzo tanto deve.

Teorico della fotografia e straordinario fotografo egli stesso, Carroll usa la sua Fairyland come fosse una macchina fotografica. Con il gioco delle dissolvenze mescola luoghi e persone, come spesso accade nel sogno: capita così che il vecchio mendicante coperto di stracci insolentito un attimo prima dal capostazione, ricompaia, decorosamente vestito, accanto a lady Muriel, la quale poi, a guardar bene, ha le stesse dolci fattezze della bambina Sylvie, già ammirata a Kensington Gardens.

Non è un caso che proprio sul sogno si interroghino i versi posti in esergo: «Insomma è solo un sogno questa vita…?». Ma attenzione: solo un sogno. Usato come modello esplicativo, il sogno conferma e valorizza il dato dell’ambiguità; mentre Carroll, da enigmista e filosofo del linguaggio quale è, mira alla chiarezza del giorno pieno. Si può tranquillamente estendere a Sylvie e Bruno l’osservazione di William Empson a proposito di Alice: «questi libri sono così esplicitamente centrati sul problema della formazione, che il tradurli in termini freudiani non è davvero una grande scoperta». Alla Wonderland carrolliana Empson – che cinque anni prima aveva teorizzato i Sette tipi d’ambiguità – preferì infatti applicare «l’oscura tradizione della pastorale», così intrinseca all’interpretazione britannica del giardino, insieme aristocratica e popolare: da Shakespeare a Milton, a Marvell, a Peter Pan in Kensington Gardens, appunto.

A differenza del classico double plot, in Sylvie e Bruno le due trame non sono contigue ma simultanee. Come in una fuga a due voci, si inseguono, si raggiungono e si sovrappongono: se la tenuta «realistica» del romanzo vittoriano è infiltrata dalla fiaba, l’intrusione, nella fiaba, di un pathos realistico, sembra riequilibrare la misura. Ma il riequilibrio si rivela nonsensical. Il canto del Giardiniere pazzo, che attraversa tutto il romanzo, sviluppa in ciascuna sua strofa un identico schema binario: «credette di vedere … ma poi si accorse che era …». Il pathos della disambiguazione è nell’incoerenza dell’accostamento, che apre il varco a un terzo elemento, la cui forza di conciliazione soccombe alla palese futilità del preteso scioglimento. Se quello che ti era parso un elefante intento a suonare il piffero, a un secondo sguardo si rivela essere una lettera di tua moglie, la correzione della svista non potrà che ricondurti all’«amarezza della vita». L’esito in minore è scontato, perché segnato dalla delusione dell’aver mancato un possibile incontro con il meraviglioso. Tutte le stanze del Giardiniere sono meravigliose, ma la prima lo è in modo iconico, tanto da ritornare in uno degli ultimi capitoli. Risuona già, in quella prima agnizione fallita, tutta la tristezza dell’elefantino Dumbo di Walt Disney, canzonato per le immense orecchie con le quali scoprirà di poter volare.

Deliziosi infantilismi

Così come non si esegue un brano musicale in una tonalità diversa da quella in cui è stato composto, allo stesso modo non si può leggere il romanzo di Sylvie e Bruno senza stare al patto comunicativo della lingua del nonsense, magistralmente eseguita dai deliziosi infantilismi di Bruno. «Non dovresti dire “più lontanissimo”, ma solo “lontanissimo”», sentenzia l’esigente sorellina maggiore. «Allora tu non dovresti dire “più brodo” quando siamo a cena, – ribatté Bruno, – ma solo “brodissimo!”». Non si può, con la logica, contraddire il rigore extra-logico di Bruno, e Sylvie tace. La parola del nonsense è ferma; è la parola-oggetto del rebus, irresistibilmente attratta dalla cosa che sembra «tradurla», mentre in realtà la tradisce e la inquina. Una volta così drasticamente ridotto lo spazio dell’interpretazione, il patto con il lettore rischia di infrangersi.

Fa bene, dunque, la curatrice Chiara Lagani a premettere al testo una Nota sulla propria traduzione, che peraltro è un capolavoro d’ingegno. Nell’immagine della parola-baule, o parola-portmanteau, due significati si fronteggiano, stipati e immobilizzati. (Carroll era solo d’una decina d’anni più giovane di Vuitton, e sarà certo rimasto colpito dalla famosa valigia-armadio che, intrisa dell’atmosfera dei grandi viaggi transatlantici, è oggi in cima alle classifiche del vintage di lusso).

Lo «snark» di The Hunting of the Snark (La caccia allo Snualo) sarà sempre serpente (snake) e squalo (shark), spaventosa creatura degli abissi sottratta non solo al processo evolutivo, ma anche all’interpretazione. Alla smania interpretativa del lettore il verso finale contrappone lo sberleffo: «For the Snark was a Boojum, you see». («Perché lo Snualo era un Bugium, capite?», traduzione di Milli Graffi).

In origine The Hunting of the Snark era stato pensato per Sylvie e Bruno, ma la composizione del romanzo procedeva a rilento, e il poemetto fu pubblicato autonomamente nel 1876, a circa vent’anni dall’uscita dell’opera di Darwin L’origine delle specie.

È la storia di Alice, scrive Lacan, ad avere «conquistato il mondo», mentre la biografia dell’uomo (il Reverendo Charles Lutwidge Dodgson, alias Lewis Carroll) «resta inafferrabile». Quasi l’avesse pre-sentito, Carroll escogita un modo originale per sventare in anticipo la minaccia d’intrusione nel proprio privato.

Corredando il libro di una mole di apparati esterni – come le Prefazioni, nelle quali mette a nudo il proprio metodo compositivo (e che interessarono Joyce durante la lunga gestazione di Finnegans Wake); gli indici analitici degli episodi; le classificazioni degli stati psichici – «ordinario», «incantato», «da trance» – così degli umani come degli abitanti del Regno delle Fate; le tabelle di corrispondenza tra location, personaggio e stato psichico alterato – conferisce all’opera una coloritura da autobiografia letteraria. Quanto alla «biografia dell’autore»… quella sarebbe rimasta inafferrabile.

A farsi largo è la perdita di continuità tra «io» e «libro» segnalata proprio dalla presenza degli apparati critici, quasi che il racconto, da solo, non basti. Ammesso nelle segrete stanze dell’atelier scrittorio, il lettore comune vede sbocciare, da tutto quel lavorìo, vettori di senso che puntano verso l’incipiente volontà del libro di essere, oltre che letto, compulsato: come un prezioso manuale, anti-freudiano, del sogno. Come un libro-oggetto, un piccolo gadget da tenere in mano, e dal quale ininterrottamente si dipanino fantasy, horror, romance, reality…

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento