L’esperienza e la sua scena «drammatica»

ITINERARI CRITICI / 2 «La vita impresentabile», di Antonio Attisani e Lea Melandri (Cronopio). Una inconsueta conversazione, teorica e politica, tra femminismo e arte del vivere

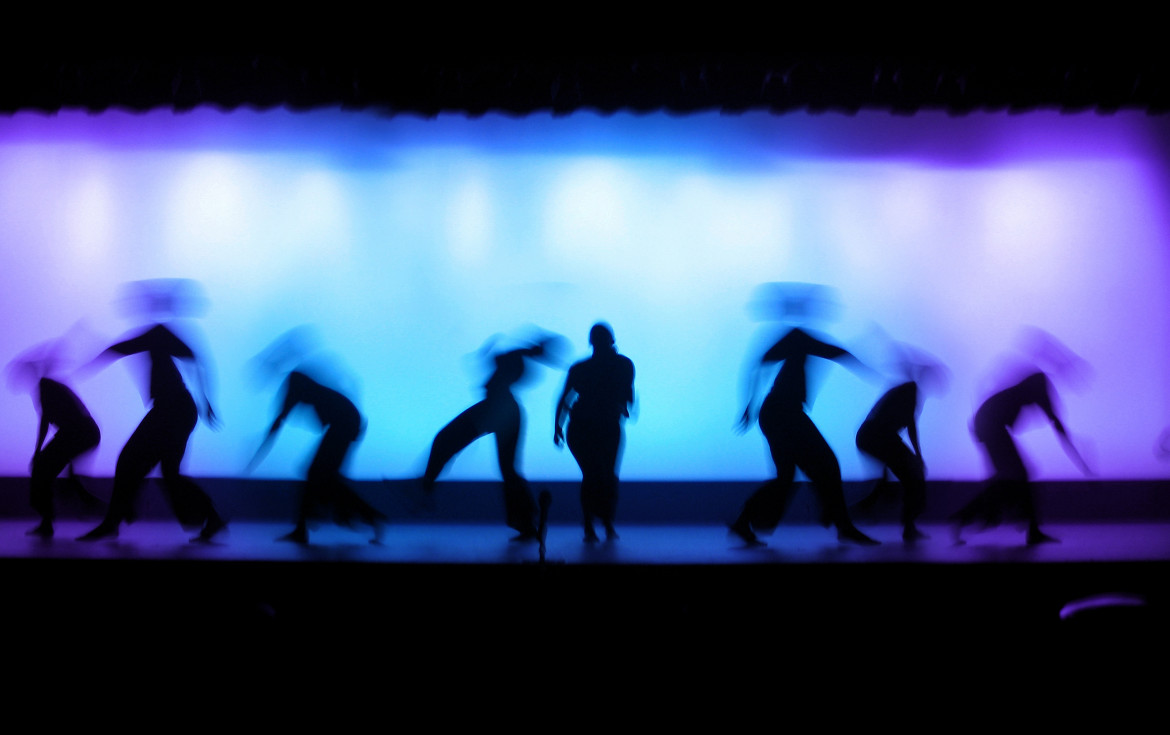

foto GettyImage

foto GettyImageITINERARI CRITICI / 2 «La vita impresentabile», di Antonio Attisani e Lea Melandri (Cronopio). Una inconsueta conversazione, teorica e politica, tra femminismo e arte del vivere

«Mi si presenta/ la sensazione di qualcosa/ irreparabile – la vita stessa». In questi versi che Carla Lonzi consegna al suo diario (Taci, anzi parla –Rivolta femminile 1978) l’interrogazione della teorica e femminista italiana è profonda e, in conversazione a partire da se stessa, cerca sponda in un tenore sottilissimo che è quello del presentarsi di un sentire, non ancora pensato ma che la attraversa. Irreparabile, parola ricorrente anche quando racconta i suoi sogni, sembra rispondere alla vita per quella che è.

C’è nel libro-dialogo di Antonio Attisani e Lea Melandri (La vita impresentabile, Cronopio, pp. 151, euro 13) la traccia di quanto Lonzi aveva inteso, sia per loro stessa ammissione – ovvero il principiare dialogico a partire dalle sue posizioni (soprattutto quelle sulla maschilità) – sia per quanto concerne qualcosa di più originario, dunque spurio. L’intenzione è uno scambio tra femminismo e corpo-teatro e ciò è tanto più comprensibile per la qualità che quella mescolanza originaria drammaticamente porta con sé. Perché di dramma si discetta parecchio, nel senso della sua azione, nel luogo della sua declinazione, storica e politica.

QUALE SIA LA CONSONANZA che il femminismo (la sua riflessione e la sua pratica politica) intrattiene con il teatro ha diverse conferme, anche storiche. Meriterebbe (nella scena italiana e per rimanere nell’ambito di ciò che ha significato e prodotto il movimento delle donne) la nominazione di Lina Mangiacapre. Per collocare un punto fulgido di quanto l’impastare del corpo sia già, e da subito, nella implicazione di un presentarsi, necessario come la vita stessa. Perché il piano teorico e pratico trovano risonanza in una esperienza dei corpi sessuati che la enunciano. Lo spiega bene Melandri in più di un passaggio, nella viva considerazione del suo interlocutore. Diviso in quattro parti, La vita impresentabile è un oggetto eccentrico, denso come lo è la riflessione critica di Attisani e Melandri, stratificata negli anni di smottamenti e reciproche biografie.

EPPURE È CIÒ CHE SERVE per esplorare alcuni nodi del presente, a latere di una decostruzione già avvenuta del paradigma antropocentrico; e prezioso, nell’intersezione con un lavoro politico tra i più significativi oggi: quello del teatro, attraversato massicciamente dal femminismo e dalle lotte. Amore, opera, dualismo e felicità sono le sezioni del volume i cui riferimenti teorici, in parte condivisi da entrambi, sono notevoli: da Aleramo a Nietzsche e Woolf, dalla lirica alle sue personagge sentinelle e reinventate, i cenni sono puntualissimi anche sul panorama attuale (quelli di Melandri su Ermanna Montanari e il suo Rosvita, per esempio). È utile (e non scontata) la presenza di Antonin Artaud, maestro di anarchia e visionarietà, che molto ha consegnato a partire dalla indagine sui corpi (a partire dal proprio) e del loro accadere, espunti dal theatron, e invece nella scena irripetibile del drama. «Stiamo cercando entrambi un’altra lingua, capace di ragionare con la memoria del corpo, la nostra infanzia, la vita intima e, contemporaneamente, con i linguaggi e i saperi di fuori, le lingue sociali»

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento