Le affinità illuministe di un critico generoso

Ritratti La scomparsa di Remo Ceserani che per il manifesto ha scritto, negli anni, 412 articoli, dal romanzo contemporaneo alle teorie della letteratura. La sua lezione depositata nel «Materiale e l'immaginario», un’antologia di letteratura radicalmente innovativa, è intramontabile

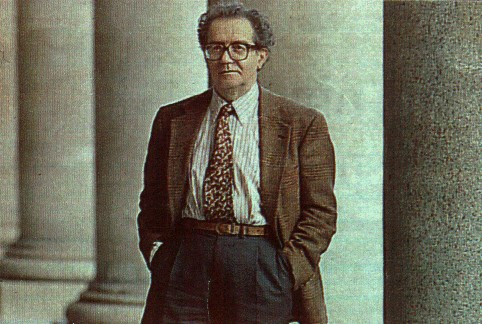

Remo Ceserani

Remo CeseraniRitratti La scomparsa di Remo Ceserani che per il manifesto ha scritto, negli anni, 412 articoli, dal romanzo contemporaneo alle teorie della letteratura. La sua lezione depositata nel «Materiale e l'immaginario», un’antologia di letteratura radicalmente innovativa, è intramontabile

Alcuni dei medici che si sono prodigati per Remo Ceserani, all’ospedale di Viareggio, lo facevano anche per difendere un pezzo della loro adolescenza liceale: come un’intera generazione, si sono formati sul Materiale e l’immaginario, che non era solo un’antologia di letteratura radicalmente innovativa (poi scopiazzata e banalizzata da quasi tutti i testi oggi in adozione), o un’enciclopedia delle scienze umane (dall’antropologia alla linguistica, dall’economia all’estetica: discipline ancora confinate, nell’Italia dei primi anni Ottanta, nello specialismo universitario); era soprattutto una sfida alla curiosità e all’intelligenza di insegnanti e studenti, un serbatoio inesauribile di suggerimenti di lettura, un’immagine della cultura finalmente lontana da ogni provincialismo autoritario, da ogni pigra certezza manualistica – per molti di noi, l’unico libro scolastico di cui mai ci saremmo serviti, dopo la maturità, per far cassa sulle bancarelle dell’usato.

Il materiale e l’immaginario nasceva da una serie di articoli sull’insegnamento della letteratura scritti da Remo per «Belfagor»; dalla volontà coraggiosa di un editore al tempo ancora artigianale, Loescher; e dall’incontro con una straordinaria insegnante liceale, Lidia De Federicis: era il frutto maturo di una stagione culturale di riflessione teorica, impegno politico e democratizzazione del sapere che molti considerano irripetibile. Tutto sommato, è giusto che oggi il suo autore – che pure, prima e dopo, ha scritto articoli e libri di fondamentale importanza – sia ricordato innanzitutto per quell’opera, il cui rilievo nella storia culturale italiana difficilmente può essere sopravvalutato. Tanto più che da qualche anno, con l’entusiasmo giovanile e quasi incosciente che non lo ha mai abbandonato, con la sbalorditiva capacità di lavoro che tutti gli invidiavamo, con la sua incrollabile fiducia nell’intelligenza dei giovani (se c’era una cosa a lui totalmente estranea, era la laudatio temporis acti) del Materiale e l’immaginario aveva in cantiere una nuova edizione, radicalmente diversa e in larga misura multimediale.

Della notevolissima generazione di critici letterari italiani nati fra gli anni Venti e i Trenta (Ceserani era del 1933) si dovrà tentare, prima o poi, un bilancio storico. E se altri hanno con più convinzione voluto incidere un segno nel proprio tempo, nessuno meglio di Remo è stato capace di capire la cultura degli anni che gli sono toccati in sorte: con un equilibrio a volte spiazzante di passione e distacco, di coinvolgimento e ironia, di cui solo a posteriori, credo, possiamo riconoscere la quasi infallibile lungimiranza. Ha attraversato la stagione dei metodi (marxismo, psicoanalisi, strutturalismo, decostruzionismo), da ciascuno prendendo spunti importanti, di tutti denunciando precocemente limiti storici e aporie teoriche. Perciò non ha mai voluto essere un caposcuola. Quando all’inizio degli anni Novanta gli chiesi un argomento di tesi e un metodo per affrontarlo, mi propose numerose piste di ricerca, ma scoraggiò la mia ansia di certezze con un sorriso malizioso (e pure, ne sono sicuro, sinceramente dispiaciuto): «Io non ho un metodo da trasmettere». Per questo è stato un grandissimo Maestro.

Autore di un troppo spesso frainteso Elogio dell’eclettismo, della stagione teorica rifiutava l’irrigidimento dottrinario; non la serietà, anche esistenziale, di un impegno, culturale e politico, fedele a un’idea illuminista di critica (letteraria e sociale), avversa ai dogmi ma sempre consapevole che non c’è cultura senza trasmissione (anche divulgativa), né sapere letterario senza conoscenza socio-antropologica.

Allievo di Mario Fubini alla Statale di Milano, poi suo assistente alla Normale di Pisa, Remo era predestinato a una confortevole carriera di italianista. E infatti in anni giovanili ha scritto saggi ancora oggi attuali, fra gli altri, su Enea Silvio Piccolomini e su Ariosto; e ha poi continuato, a intermittenze, a occuparsi di Rinascimento.

Scelse invece di attraversare l’Oceano – metaforicamente, nelle sue letture, e concretamente, in nave – per studiare con René Wellek, in anni in cui il New Criticism era in Italia quasi ignoto.

E proprio il periodo fra anni Ottanta e Novanta, quando ho avuto la fortuna di conoscerlo, segna il compimento più maturo del suo lavoro intellettuale: con la rifondazione, in Italia, dell’insegnamento universitario delle letterature comparate – da decenni abbandonato per l’interdetto crociano e poi per le diffidenze del risorgente iperspecialismo filologico; con la nascita di Compalit, l’associazione di studi di teoria e storia comparata delle letterature, di cui è stato il primo presidente; con il rilancio di una critica tematica teoricamente raffinata; e soprattutto con una serie di libri che resteranno: se quello sulle diverse concezioni della storia letteraria, Raccontare la letteratura, ricapitolava le riflessioni iniziate con l’antologia scolastica, quello sull’epoca che è ancora la nostra, Raccontare il postmoderno, dialogava con intellettuali e scrittori fra i maggiori (su tutti, i suoi amici Fredric Jameson e Umberto Eco), e sgretolava l’immagine di comodo, dominante in Italia, di un postmodernismo ilare e disimpegnato: mostrando come sempre che fra l’arroccamento provinciale e l’acritica esterofilia, tertium datur.

Se uno stesso verbo è esibito nel titolo dei due libri, non è solo per convenienza editoriale, né per ossequio alla moda, di là da venire, delle «narrazioni»: per Remo, che scriveva benissimo ma preferiva non darlo troppo a vedere, la chiarezza espositiva era il primo articolo della deontologia del critico (più che da molte recensioni accademiche, ebbe gratificazione da un impiegato delle ferrovie, che verificando i dati anagrafici sul suo documento, esclamò prontamente: Treni di carta, mostrando poi di aver letto il libro); e l’arguzia sorniona con cui raccontava, soprattutto oralmente, ogni genere di aneddoti, non era (solo) divertimento umoristico (molto anglosassone), ma anche convinzione – mutuata, per estensione, dalla stilistica dell’amato Leo Spitzer – che nel microcosmo del comportamento quotidiano o dello scarto linguistico, e in ogni dettaglio dell’esistenza materiale, si potesse ritrovare, con più sicura evidenza, il senso di una scelta ideologica, di una trasformazione storica, di un’immagine letteraria.

Remo era radicalmente materialista. E oggi è insopportabile sapere che per sempre ci mancherà la sua presenza fisica troppo generosa – non sapeva dire di no a convegni, conferenze, seminari: e preparava con identico scrupolo un intervento in un istituto tecnico di provincia e una lectio magistralis a Princeton o Stanford, un articolo per una prestigiosa rivista statunitense e un pezzo per il manifesto (ne ha scritti 412: sul romanzo contemporaneo, sulla teoria della letteratura, sull’università, sui mutamenti socio-culturali, su molto altro – basterebbero a fare di lui un testimone decisivo dei nostri anni). Ci mancheranno la sua parola a tratti titubante, la pazienza attentissima dei suoi occhi (ascoltava con lo sguardo), i gesti a volte un po’ goffi di un corpo timido che, partito dalle campagne premoderne della provincia cremonese, ha vissuto con malcelato fervore il suo ininterrotto romanzo di formazione attraverso le rivoluzioni del Novecento (la contestazione politica, il femminismo, la psicoanalisi), guidato dalla curiosità, al tempo stesso, dell’antropologo e dell’eterno studente; e per questo ha saputo esplorare con paradossale disinvoltura gli spazi e la cultura delle metropoli postmoderne.

Figlio di un fotografo, ha dedicato il suo ultimo grande libro all’immaginario fotografico (L’occhio della Medusa, 2011), proseguendo quell’indagine sull’impatto delle novità tecnologiche sulle arti della modernità, iniziata con lo studio sulla letteratura ferroviaria del 1993. Avrebbe voluto concludere la trilogia con un libro su telegrafo e telefono; proseguire il discorso sulle Convergenze (2010) fra la letteratura e gli altri saperi; scrivere un saggio sull’immaginario liquido, in dialogo con Zygmunt Bauman; uno sulla Bibbia, come Northrop Frye; altri ancora. Qualche cosa – poco, temo – di questa enorme eredità riusciremo a raccogliere noi, suoi allievi. Di cui era fiero soprattutto, diceva, perché tutti molto diversi fra noi, e molto diversi da lui.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento