Landolfi, innocenti racconti di un linguaiolo

Dall'Italia anni settanta Maniacalmente dettagliati e nervosi, gli elzeviri dello scrittore toscano evidenziano la sua estraneità tanto al presente, che abitava con disagio, quanto al passato «impari a qualsiasi consolazione»: da Adelphi

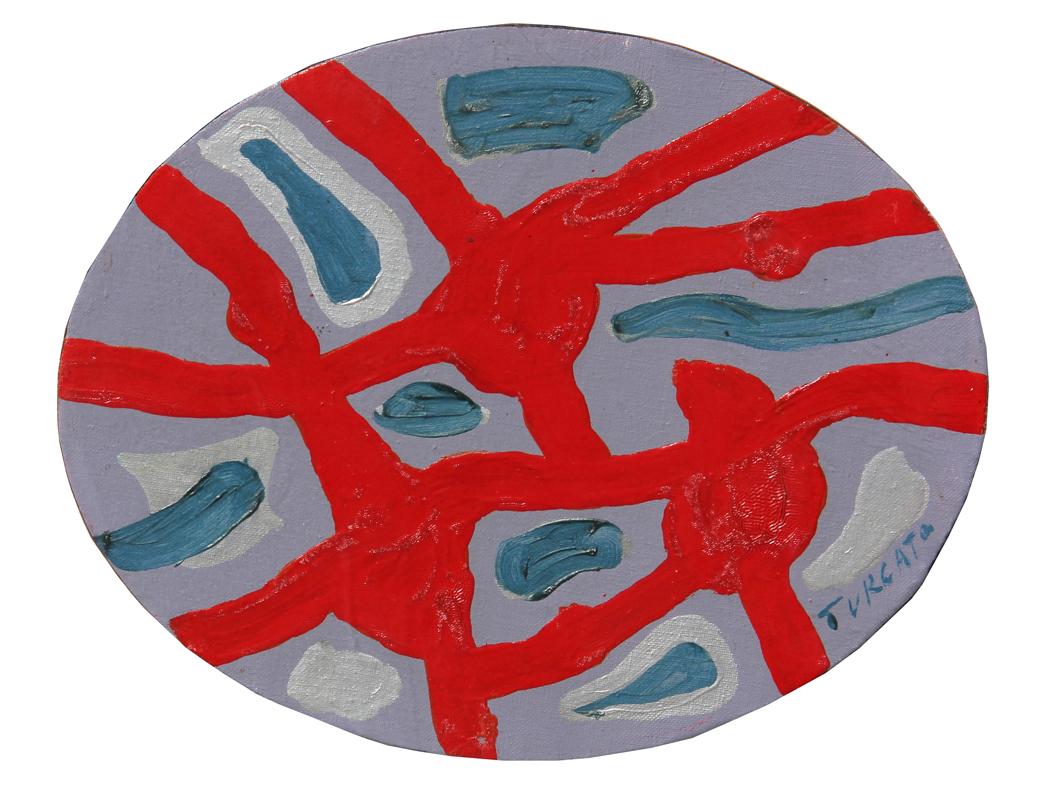

Giulio Turcato, «Senza titolo», 1970-1979.

Giulio Turcato, «Senza titolo», 1970-1979.Dall'Italia anni settanta Maniacalmente dettagliati e nervosi, gli elzeviri dello scrittore toscano evidenziano la sua estraneità tanto al presente, che abitava con disagio, quanto al passato «impari a qualsiasi consolazione»: da Adelphi

Per molti versi ultimo libro di Tommaso Landolfi, Del meno (Adelphi, pp. 333, € 15,00) venne pubblicato nel 1978, e avrebbe dovuto essere, secondo il contratto con l’editore Rizzoli, il primo di un paio di volumi in cui raccogliere gli elzeviri scritti nel corso degli anni per il Corriere della Sera. Un’ulteriore selezione venne effettivamente data alle stampe circa un decennio dopo, ma bisognò attendere il 2012, ovvero il Diario perpetuo curato da Giovanni Maccari, perché il quadro di questi «innocenti raccontini», come l’autore li chiamava, si completasse.

Scomparso nell’estate del 1979, Landolfi poté sfogliare soltanto Del meno, ed è poco probabile che ne abbia goduto granché. Avrà loro concesso non più di uno sguardo distratto, forse perfino infastidito, e non soltanto perché rileggersi – come disse una volta rifiutandosi di correggere le bozze di un altro suo libro – gli faceva «troppo schifo». Quei raccontini gli ricordavano anche la prosaica questione del sopravvivere ossia il motivo per cui li scriveva. «Come si può guadagnarsi la vita inventando elzeviri?» si tormentava già nel 1967, in uno dei suoi diari.

Non invenduto, anzi

Vista la particolare natura del personaggio, ha poco senso pesare le parole, discernere la posa dalla sostanza, la maschera dalla confessione. Anche quando parlava davvero per scherzo, il fondo era amaro. Esiste peraltro la fredda oggettività dei numeri: nell’anno dell’uscita, Del meno vendette 5.800 copie, quindi sparì dal mercato. I rendiconti degli anni successivi indicano movimenti irrisori: ventitré copie nel 1983, quattro nel 1986, ancora quattro l’anno dopo, e così via fino al 1992, quando il libro conobbe un ultimo sussulto con la vendita di duecento copie. Numeri non esaltanti ma nemmeno così disprezzabili; ciò nonostante la conclusione che Idolina Landolfi ne ricavò qualche anno fa, nel ricostruire i rapporti editoriali del padre dagli esordi alla morte, fu sconsolata: malgrado l’apprezzamento della critica e i premi, il «Kafka italiano» non ottenne mai un successo di pubblico.

Lo si poteva considerare «uno scrittore senza libri», tanto era infrequente la presenza dei suoi titoli nei pur affollatissimi scaffali delle librerie. La figlia dello scrittore aveva le idee molto chiare circa le ragioni di questo fallimento, se così vogliamo chiamarlo: il clima intellettuale avverso, la mancanza di un difensore forte come lo fu Contini per Gadda, ma soprattutto l’inadeguatezza degli editori. Salvo un breve accenno al carattere aristocratico del padre, per natura incapace di «brigare» e «tessere intrighi», la cause individuate sono tutte invariabilmente esterne e tutte inducono a pensare che Landolfi vada collocato nel vasto e infelice limbo degli incompresi dal grande pubblico.

Cos’altro potrebbe dirsi, infatti, di un artista di valore che non ne ha incontrato i favori, se non che fu un incompreso? Il caso in questione ha però tratti molto precisi e fuori della norma; tratti che fanno più pensare a un artista incomprensibile che non a un incompreso, a uno scrittore cioè che ha perseguito l’incomprensione o l’ha comunque paventata al punto di farne uno dei suoi fantasmi trainanti, ponendo quindi da sé le basi del proprio insuccesso.

Non per niente, tra i suoi temi più ricorrenti c’è appunto quello della lingua intesa soltanto da chi la parla. Appare già in un racconto del libro d’esordio, Dialogo dei massimi sistemi, dove un uomo scopre di avere dato il meglio di sé in un idioma che non somiglia a nessuna lingua conosciuta. Ritorna poi nella prima pagina di un suo diario, Des Mois, nella forma di una fantasia di gioventù, una sorta di chimera fondativa di una vocazione letteraria destinata a esiti rovinosi: «Quando ero ragazzo, volli una volta foggiarmi una lingua personale: mi pareva necessario partire da lì; una lingua vera e propria con tutte le sue regole… Ebbene, ero votato all’insuccesso». E lo ritroviamo infine in Del meno: «Strana sorte per un narratore: non ho, non ho più a chi raccontare la mia storia. L’universo è bensì pieno di gente, ma tutte queste altre genti non potranno neppure intendere di cosa parlo; coloro invece che potrebbero sono fino all’ultimo periti».

Del resto, che Landolfi scrivesse con risolutezza quasi capricciosa in una lingua talmente sublime da collocarsi fuori del suo tempo, lontana dal parlato corrente, è cosa fin troppo palese e commentata; qualcuno, forse lo stesso Contini, lo chiamava linguaiolo proprio per questo. Ma quando si afferma, come spesso accade, che la sua lingua era anche manieristica e antica ci si discosta dal vero. Il suo riferimento non era il passato. Per lui, moderno e antico pari erano; si sentiva estraneo a entrambi. Al presente, perché lo abitava con disagio; al passato, perché lo reputava un traditore. Scriveva in Del meno: il passato «si è manifestato e si manifesta impari a qualsiasi consolazione». Non gli riconosceva nemmeno il luccichio ingannevole dell’età dell’oro: «Per qual motivo non fummo, neanche un tempo, felici?»

Fantastico obbligato

Malgrado la gran parte dei suoi racconti sembri riferirsi a un mondo inattuale in cui la frenesia moderna è solo un’eco distante anche se spesso molesta, quasi mai l’ambientazione è storica, e quasi mai vengono espressamente indicati fatti, persone, luoghi noti e reali. Tempo e spazio dell’azione sono sempre sospesi, situati in un altrove di cui possiamo dare per certo un unico aspetto: che non si trova nel qui e ora. Landolfi è scrittore fantastico, ma ciò non basta a spiegare la speciale alterità che si respira in ogni suo testo, che sia una storia di finzione o un diario. Il fantastico è in fondo poco più di una conseguenza, una scelta pressoché obbligata per chi, come lui, non si riconosce nel reale. Anche quando parla di sé o di cose concrete e banali come prendere un ascensore, la sua lingua è così maniacalmente dettagliata e nervosa che quella cabina incassata nella tromba delle scale e a tutti noi ben nota, diventa, non si sa come, un’entità misteriosa, uno «scatolino cartesiano» dalle sembianze instabili e minacciose.

Da un remoto esilio

Si consideri il seguente paradosso: che una persona possa risultarci famigliare per il semplice e innegabile fatto che è un essere umano come noi non ci impedisce di guardare quello stesso individuo con il sospetto cautelativo che è saggio riservare a chi non rientra nel giro delle nostre frequentazioni abituali. La pagina di Landolfi funziona in modo analogo: ci parla di un mondo che sembra il nostro ma non al punto di farci sentire a casa. «Se ho voluto salvarmi, ho dovuto accettare questo remoto esilio» scriveva ancora in Del meno. Oggi leggiamo i suoi elzeviri in un prezioso libriccino, ma dovremmo immaginarli esiliati, separati e soli, spersi tra le colonne di un quotidiano. È in quel caos di informazioni circostanziate e non di rado effimere che la dimensione indeterminata di Landolfi mostrava chiaramente lo stigma dello straniero in patria. Per contro, è vero anche che così raccolti questi raccontini non sempre davvero innocenti, conquistano un’organicità, rivelando un disegno che sul giornale era quasi impossibile cogliere a meno di conoscerne la lingua, il landolfese in cui erano scritti. Dal sogno giovanile di un idioma personale Landolfi non si è infatti mai discostato, pur sapendo che così facendo avrebbe finito per «essere un vinto, un codardo, un uomo sotterraneo; ma nel clima raro e prezioso della letteratura».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento