L’albero genealogico dei beni comuni

Tempi presenti In un agile volumetto di cultura giuridica, Andrea Di Porto affronta anche il nodo della tutela, chiamando in causa il diritto romano per arrivare alle sentenze della Corte di Cassazione

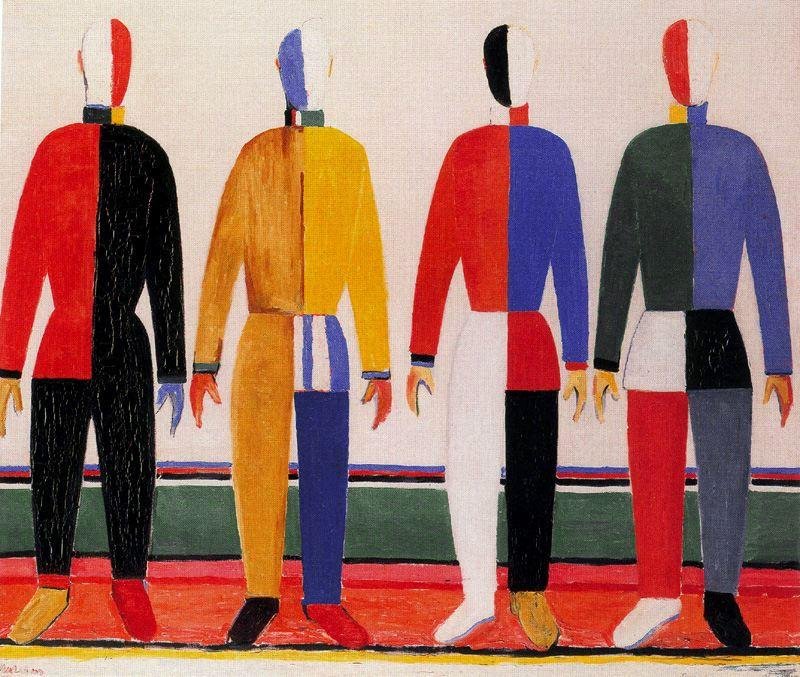

Kazimir Malevic

Kazimir MalevicTempi presenti In un agile volumetto di cultura giuridica, Andrea Di Porto affronta anche il nodo della tutela, chiamando in causa il diritto romano per arrivare alle sentenze della Corte di Cassazione

Il dibattito giuridico sui beni comuni, apertosi in Italia nell’ambito degli studi sulla proprietà pubblica iniziati presso l’Accademia dei Lincei e sfociati nel disegno di legge della cosiddetta Commissione Rodotà, si arricchisce di un nuovo interessantissimo contributo. L’agile volumetto di Andrea Di Porto – Res in usu publico e ’beni comuni’. Il nodo della tutela, Giappichelli, pp. XXVI-89, euro 10 – che qui si segnala, è opera di uno di quei rari esponenti della nostra numerosa progenie di cattedratici di diritto romano che sa cogliere quanto del diritto romano resta vivo ed interessante per i problemi dell’oggi. Di Porto aveva già dimostrato questa qualità con un precedente lavoro monografico dedicato al diritto mercantile romano e intitolato significativamente Lo schiavo manager.

È un libro di cultura giuridica accessibile tuttavia al lettore laico perché capace di rifuggire da una visione tecnica e formalistica del diritto per abbracciarne invece una attentissima all’interpretazione e ai nessi fra le norme formali e le grandi forze politiche e sociali che determinano le trasformazioni del nostro vivere insieme. Tale approccio, culturalmente ricco, che sta lontano dall’uso di ogni gergo iniziatico, rende il diritto e la sua storia accessibile a tutti. Un atteggiamento questo, che riflette la natura viva del diritto, scostandosi da quella visione – ad un tempo tecnocratica e formalista – che purtroppo ancora prevale nettamente nella nostra magistratura e pubblicistica «politically correct». Il formalismo da lì si irradia in quella sorta di feticismo della legalità che, impadronendosi di ampi strati della popolazione (testimonial di questa tendenza, paiono Roberto Saviano e il procuratore Caselli), porta a confondere sempre più spesso la legalità con l’ordine pubblico e a far scomparire il grande tema della legittimità.

Una storia antica

Quello che Di Porto offre, con il tono modestissimo e sommesso che ne caratterizza lo stile, è una prima vera genealogia tecnica dei beni comuni nella nostra tradizione giuridica, qualcosa che mancava nella letteratura e che regala dimensione storica e anche «un senso» alla battaglia politica, qualche volta sprezzantemente irrisa come «benicomunista», che l’autore riconosce come «nobile» e nella quale chi si cimenta da giurista non può certo dimenticare la valenza professionale quantomeno tattica (che invece sfugge completamente a diversi economisti e filosofi che si affannano a denunciare la natura «ideologica» del benicomunismo).

In effetti, la genealogia politica sui beni comuni, dalla Seconda scolastica a Tommaso Moro, da Rousseau a Proudhon, al Marx della cosiddetta accumulazione originaria, era a disposizione. Quella che ci presenta Di Porto non era ancora stata messa a fuoco: dalla Roma repubblicana alla pandettistica del secondo ottocento, con Burns e il grande Vittorio Scialoja, passando per altri «mostri sacri» della nostra cultura giuridica, Pasquale Stanislao Mancini, Ludovico Mortara e Mariano D’Amelio, fino agli anni cinquanta con gli studi di Francesco Casavola e Massimo Severo Giannini, poi la messa a punto di Paolo Grossi negli anni settanta, per giungere appunto alla Commissione Rodotà (2007) e alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2011 con il suo attuale riconoscimento dei «beni comuni» nel novero delle categorie del nostro diritto positivo.

Di Porto ci racconta una storia che soltanto apparentemente si riduce alle riflessioni raffinatissime di alcuni «principi del foro» dell’antica Roma (Ulpiano, Marciano e Cicerone fra gli altri) come di oggi. Al nostro è ben chiaro che il contesto politico determina il rapporto fra il popolo e i beni necessari per la sua vita e la sua riproduzione. Egli tratta così il rapporto fra beni comuni, loro accesso e tutela e la strutturazione imperiale del potere ai tempi di Roma. Parimenti, ripercorre la dimensione politica degli albori dell’ Italia liberale, i rapporti fra costruzione dello Stato nuovo e il potere del suo popolo.

L’angolo di osservazione che l’autore predilige, «il taglio» come egli lo chiama, non poteva certo limitarsi alla definizione sostanziale dei «beni comuni», nozione per natura ambigua che può esser compresa soltanto nei suoi diversi contesti politici e culturali. La geneaologia diviene possibile perché Di Porto, da giurista attento al lato pratico delle questioni, predilige il momento dei rimedi, dell’accesso (alla) e della tutela. Egli quindi fa coincidere, in un certo senso, i beni comuni con la loro «tutela diffusa» (un’espressione già adoprata da Scialoja negli anni ottanta del secolo XIX) opzione che avevamo percorso pure nella Commissione Rodotà, e che recentemente Settis ha portato agli onori del dibattito politico-culturale con il suo libro Azione popolare. Cittadini per il bene comune.

Fatta questa mossa, cioè utilizzando quello che i giuristi chiamano un approccio rimediale, all’autore risulta agevole spiegare sia il lungo silenzio della romanistica sull’ istituto dell’azione popolare ossia della legittimazione del quivis de populo (cittadino) a difendere le res in usu publico (cui Di Porto riconduce la nozione di beni comuni ancor più che nelle marcianee res communes omnium) per la quasi interezza del secolo scorso.

Allo stesso modo, egli spiega il grande interesse su questo istituto dei giuristi italiani e tedeschi che scrissero sul finire del diciannovesimo o nella primissima parte del ventesimo, in particolare in Germania lo Jehring dello Scopo del diritto e da noi il giovane Vittorio Scialoja, destinato a diventare il protagonista assoluto della cultura giuridica del suo tempo.

Gerarchie e assolutismi

Gli è che l’azione popolare e la tutela diretta dei beni comuni costituiscono un principio antagonista rispetto alla strutturazione dello «Stato apparato» e gerarchico e della stessa idea di persona giuridica (pubblica e privata che sia). Così come la portata dell’azione declinò quando la Roma imperiale istituì apposite magistrature deputate alla tutela delle res publicae, lo stesso non poteva che avvenire quando lo Stato liberale (il costituzionalismo liberale) sposò quell’assolutismo giuridico che ancora domina indisturbato l’attuale discorso sulla legalità costituita.

È una contrapposizione, quella fra lo stato moderno e il suo popolo (che pure la nostra Costituzione vorrebbe sovrano) da cui era immune la Roma repubblicana e sulla quale Di Porto cede la parola al più celebre esponente della c.d. giurisprudenza degli interessi tedesca, Rudolf Von Jehring che la definisce: «la cupa concezione dello Stato prodotta dall’assolutismo moderno e dallo Stato di polizia nei popoli dell’ Europa moderna» per aggiungere, in premonizione della fase attuale: «Dovremo ancora soffrire a lungo delle conseguenze di ciò… la nostra scienza moderna prende in considerazione la persona giuridica, come se questo ente soltanto pensato, che non può né godere né sentire, avesse un’esistenza autonoma».

A tale contrapposizione fra Stato, personalità giuridica e comunità popolare si rimedia, per dirla con Scialoja «destando la coscienza giuridica del cittadino» rendendo «più strettamente giuridiche le nostre leggi». A ciò servivano le «azioni popolari» e a ciò mirano anche oggi le battaglie per i beni comuni. Con ciò si spiega pure l’emergere dell’interesse per ciò che può fare direttamente la comunità popolare tanto nella fase di strutturazione dello Stato italiano sovrano nazionale quanto nell’odierno triste declino di questo feticcio nelle mani di una classe dirigente incapace e collusa (ancora con Scialoja: «l’inerzia o all’ingiustizia di un pubblico funzionario, il quale troppe volte rappresenta non lo Stato ma la maggioranza che lo governa»).

In effetti, chi legga onestamente la storia italiana degli ultimi anni non può che riconoscere come la riemersione dei beni comuni dall’oblio in cui la contrapposizione moderna fra pubblico e privato li aveva rinchiusi sia stato l’esito di una fortunata sinergia fra riflessione giuridica e prassi di movimento, proprio a seguito dell’arrogarsi da parte dei governi della proprietà di ciò che appartiene al popolo nell’ambito delle privatizzazione. Mai infatti il tema sarebbe riemerso nella sua attuale importanza senza la sua conscia politicizzazione attraverso il referendum sull’acqua bene comune. Una sinergia fra cultura giuridica e movimenti popolari nata prima di tutto nella crisi di legittimità della stessa rappresentanza politica costituzionale, la quale ben si è guardata dall’avvicinarsi con serietà alla materia dei beni comuni, preferendo cercare di trasformare in «moda» una battaglia politica che sa incidere proprio in virtù della sua capacità di utilizzare le categorie del giuridico, anche quelle momentaneamente più recessive.

Sentenze per il popolo

Il libro di Di Porto offre materiali interessantissimi di come il diritto dei giuristi, quando capace di riflettere bisogni reali del popolo, abbia saputo scardinare anche le barriere legalistiche più chiaramente codificate. E così l’autore traccia un filo dalla celebre sentenza che assegna Villa Borghese al popolo romano nonostante il tentativo del Principe di chiuderne i cancelli, alla stessa sorte capitata a Villa Lante della Rovere, a numerosissime sentenze minori che, incuranti della svolta autoritaria e assolutistica del Codice Civile del 1942 (vigente) mantengono «accesa la fiammella» di un diritto pubblico d’uso e di accesso, accompagnato da azione diffusa, negli interstizi procedurali del nostro diritto positivo.

Di Porto mostra come tale diritto, prodotto dai fatti e dai bisogni collettivi, si presenti alto e culturalmente provvedutissimo nelle fasi in cui il modello assolutistico (del pubblico o del privato) si manifesta debole o tentennante, mentre la fiammella sia sotto tono (ma non spenta) nelle fasi in cui l’assolutismo trova la forza politica di imporsi in tutta la sua arroganza. La Cassazione del 2011 che, nonostante l’inerzia di ben due Parlamenti istituiti con legge elettorale incostituzionale dal 2008 ad oggi, ha recepito (e migliorato in senso collettivistico, come nota pure Di Porto) la definizione di beni comuni della Commissione Rodotà, fa ben sperare sulla nostra fase. Altra giurisprudenza di merito (quella pisana sul Colorificio liberato, quella sulla Val Susa che nega accesso alla Corte Costituzionale) ci consegna segnali opposti. Oggi in Italia le istituzioni politiche costituite dello Stato apparato non rispettano la volontà del popolo sovrano espressa nelle forme rituali e generano antagonismo politico. Una dialettica viva fra questo e il diritto colto, alla stregua di parametri di legittimità e bisogno, è più che mai auspicabile. Il coro teorico che si sforza di depotenziare la valenza costituente dei beni comuni, riducendoli al più all’ideologia liberale, dovrebbe riflettere sulla sua autentica collocazione nella genealogia che Di Porto ci offre.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento