La vanità del tutto: il futuro digitale si ispira al passato

Metaimperi La retrotopia del Metaverso propone una versione buonista della narrazione cyberpunk caratterizzata da futuri distopici e estremizzazione delle diseguaglianze

Metaimperi La retrotopia del Metaverso propone una versione buonista della narrazione cyberpunk caratterizzata da futuri distopici e estremizzazione delle diseguaglianze

Durante il Facebook Connect del 28 ottobre 2021, Mark Zuckerberg ha presentato per la prima volta un’idea strategica e potenzialmente rivoluzionaria per la sua compagnia: il rebranding del gruppo Facebook (che include tra le altre anche Instagram e WhatsApp) in Meta e, soprattutto, il Metaverso.

Pur nella vaghezza della presentazione, l’obiettivo sarebbe quello di creare una realtà in parte parallela e aumentata rispetto a quella in cui viviamo, dove le persone possano «fare praticamente tutto quello che possono immaginare», grazie a esperienze «nuove, gioiose e completamente immersive», dove «invece di guardare uno schermo, farete parte di queste esperienze» (sono tutte parole di Zuckerberg naturalmente). Attraverso degli avatar, la nuova Meta propone la possibilità di muoversi in ambienti virtuali ma avendo la sensazione di essere a contatto reale con le persone, di interagire come se fossimo in presenza, «interi mondi in cui ci si può tele-trasportare dentro e fuori quando si vuole».

Del progetto del Metaverso colpiscono due aspetti principali: l’aspirazione al tutto e la proposta di un futuro digitale ispirato dal passato. L’aspirazione al tutto è sempre stata una caratteristica peculiare delle visioni del futuro fin dalla preistoria del digitale. Una prima serie di esempi in tal senso riguarda la capacità di collezionare, organizzare e trasmettere l’intera conoscenza umana attraverso i computer e le reti.

Già nel 1945, in un famoso articolo sul The Atlantic, l’ingegnere statunitense Vannevar Bush parlava di una macchina (mai realizzata) chiamata Memex (Memory Extender), descrivendola come «un dispositivo futuro in cui un individuo memorizza tutti i suoi libri, le registrazioni e le comunicazioni. Un supplemento esteso ed intimo della sua memoria».

Questa idea di uno spazio in cui, come nella mitica Biblioteca di Alessandria, racchiudere l’intera conoscenza umana andava di pari passo con l’idea di una rete globale o addirittura intergalattica come fu definita da uno dei padri di Internet, lo psicologo e informatico Joseph Licklider. Dagli anni Settanta del Novecento, associazioni e movimenti contro-culturali promuovevano la diffusione libera e gratuita della conoscenza, come nel caso di The WELL (The Whole Earth ‘Lectronic Link- Il link elettronico dell’intera terra) e successivamente Wikipedia. O ancora il principale competitor del World Wide Web, che pure nel nome conteneva questa idea di una rete capace di attraversare il globo, era il progetto Xanadu dell’informatico Ted Nelson.

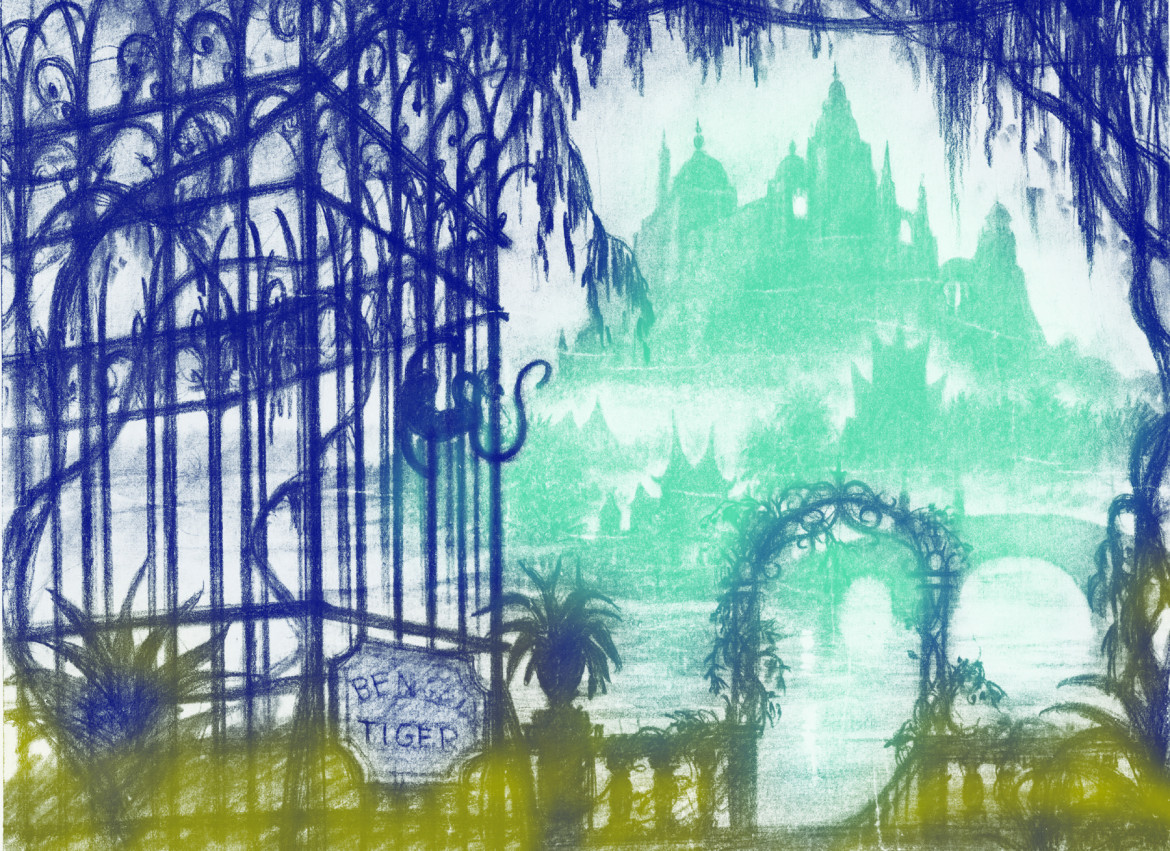

Il nome Xanadu era tratto da un sonetto di Samuel Coleridge e indicava un luogo idealizzato di superba magnificenza e bellezza, in cui era possibile trovare tutte le meraviglie del mondo. Ragione per cui sia il castello del magnate della stampa Orson Wells/Foster Kane nel film Quarto Potere si chiamava Xanadu e, decenni dopo, Bill Gates ha deciso di ribattezzare Xanadu 2.0 la sua celeberrima villa a Washington.

Il Metaverso di Zuckerberg sembra erede di queste tradizioni di pensiero e, ancora di più, erede di tradizioni discorsive proprie di tecnologie e di aziende private nate negli anni Novanta. In questo decennio nascono infatti futuri colossi del digitale come Amazon (cosa c’è di più vasto dell’Amazzonia?) o Google, il cui nome è una riformulazione del termine Googol che sintetizza il numero 1 seguito da 100 zeri.

Per uno dei due fondatori Sergej Brin, Googol era la metafora ideale della vastità del Web che Google avrebbe organizzato (e in parte rimpiazzato) nel tempo. Successivamente Google, con un processo di rebranding simile a quello di Meta, sarebbe diventata parte della holding Alphabet, anche questo un nome perfetto per indicare metaforicamente la rilevanza del gruppo e la sua capacità di organizzare tutti gli elementi, le lettere dell’alfabeto, capaci di generare qualsiasi linguaggio. Sempre negli anni Novanta, il poeta e attivista John Perry Barlow declamava al World Economic Forum di Davos una dichiarazione di indipendenza del cyberspazio, proponendo un nuovo mondo digitale in cui sovvertire tutte le regole della realtà.

Tutti questi progetti contenevano l’aspirazione, o forse la vanità, del tutto e miravano in un modo o nell’altro a proporre mondi nuovi e virtuali, contrapposti o sovrapponibili a quelli reali. Oltretutto, sembra paradossalmente che la principale fonte d’ispirazione di queste narrazioni fondative di mondi anarchici e privi di regole si trovi nella letteratura fantascientifica, specie nel cyberpunk. Se Barlow prende l’idea di cyberspazio da Neuromante di William Gibson del 1985, per il Metaverso Zuckerberg sembra essersi inspirato a un romanzo del 1992 di Neal Stephenson, Snow Crash. Nonostante il plateale fallimento dell’idea di cyberspazio come universo distinto da quello reale e delle sue più recenti riproposizioni come Second Life, Zuckerberg tenta di cogliere lo spirito del tempo, e del futuro, rinviando gli utenti a un universo virtuale che, nel libro di Stephenson, è abitato principalmente dai ricchi del pianeta, più precisamente «dal doppio della popolazione di New York City».

Un luogo dove «costruendo un cartello o un edificio sulla strada i cento milioni di persone più ricche, più alla moda e più connesse della terra lo vedranno ogni giorno della loro vita». Insomma, se ci basiamo sul romanzo che ha ispirato Meta, è sì possibile vivere qualsiasi esperienza e costruirsi una vita «aumentata» ed unica, ma occorre avere montagne di dollari e versarli sui conti del Global Multimedia Protocol Group che gestisce l’intero Metaverso.

Nella narrazione di Meta fatta da Zuckerberg ci sono alcune contraddizioni palesi. Aldilà della retorica della realtà aumentata, e quindi non più del tutto virtuale, il Metaverso ripropone un’ossessiva ricerca di uno spazio «altro» o «meta» da parte di un’azienda i cui principali asset economici sono più che mai ancorati al mondo fisico e materiale (si pensi al fatto che Facebook, come moltre altre Big Tech, detiene i maggiori patrimoni immobiliari del pianeta). Inoltre, Zuckerberg propone una visione del futuro che ricorda da vicino un passato pionieristico e mitico del digitale, ma anche di fatto fallito.

Fin dalla grafica mostrata nella presentazione del Metaverso, sembra di immergersi in una retrotopia che, da un lato, è rassicurante e nostalgica di un periodo pioneristico del digitale in cui tutto sembrava possibile, ma dall’altro sembra denotare una mancanza di idee e visioni davvero innovative per l’azienda. Oltretutto, la retrotopia del Metaverso propone una versione buonista di una narrazione, quella cyberpunk, che spesso parlava di futuri distopici, anarchici e caratterizzati da un’estremizzazione delle diseguaglianze e da una totale mancanza di senso collettivo. Insomma, una distopia trasformata in utopia positiva.

Siamo consapevoli che a dare credibilità a questo progetto, così come ad altri delle Big Tech, non sia tanto la sua portata visionaria o rivoluzionaria quanto la potenza economica e politica che una forza come Facebook può esercitare sul mondo reale: i dieci mila posti di lavoro promessi in Europa, la capacità promozionale a partire dai sui suoi stessi media, la credibilità data dai successi passati, i milioni di dollari accumulati negli ultimi decenni che devono essere investiti, nonché la quantità di dati da cui partire per costruire, e probabilmente finanziare, questo nuovo universo.

Ma Facebook si sta giocando molto della sua residua credibilità con questa mossa. Gli scandali recenti sulla privacy, la progressiva disaffezione degli utenti al social network, uno dei down più lunghi della storia, sono tutte tendenze che hanno fatto pensare al declino dell’azienda. Fornire una nuova visione, anche se così tanto ancorata al passato, potrebbe rappresentare un estremo tentativo per salvarsi e cercare di rimanere protagonista del futuro. Ma si può anche trattare, a seconda di come gli utenti la accoglieranno, di un colpo di grazia, dell’ennesimo tentativo fallimentare del digitale di imporre la «vanità del tutto».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento