La riservata ravennate dell’informe

«Si comincia con le dita nella sabbia, quando si è piccoli». Così, durante una recente intervista tenutasi alla Triennale di Milano, Luisa Gardini ha risposto a chi le chiedeva di tornare con la memoria all’inizio della sua carriera d’artista.

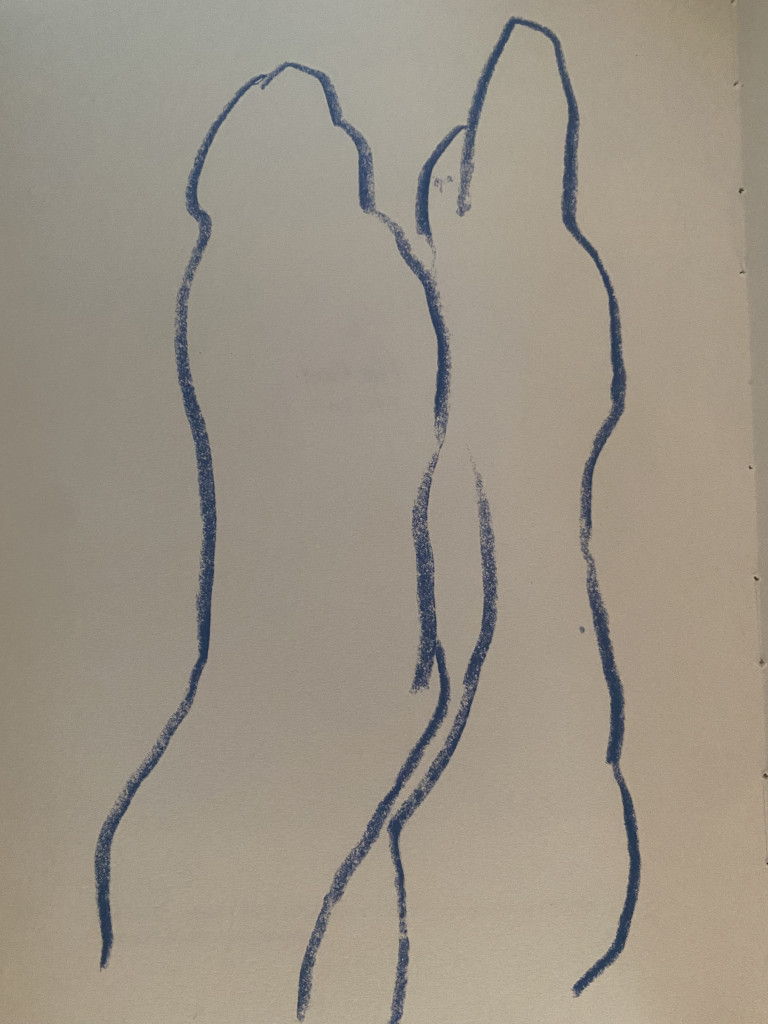

Per chi conosce il suo lavoro, l’immagine che ha scelto della mano che traccia segni e linee nello spazio libero del bagnasciuga, prima ancora di accennare all’uso della matita sul foglio di carta e del pennello sulla tela, appare un’illuminante sintesi del modo in cui intende l’arte e la sua personale ricerca: come un processo innato e naturale, fondato sulla relazione diretta e non filtrata tra i gesti delle sue mani e la presenza concreta del mondo; un processo aperto e disponibile ad accogliere gli imprevisti che questo incontro comporta; e la cui forza si origina da un contesto che è esterno allo stesso sistema dell’arte.

Oggi Luisa Gardini ha più di cinquant’anni di lavoro alle spalle. La riservatezza con cui ha condotto la sua ricerca, dalla fine degli anni cinquanta quando si è trasferita a Roma da Ravenna (dove è nata nel 1935) a oggi, l’ha tenuta a lungo lontana dai riflettori. Adesso che il suo lavoro inizia a essere riscoperto appare evidente come abbia attraversato ed elaborato in modo del tutto unico e personale alcuni dei più importanti nodi e temi dell’arte recente.

Entrando nel suo studio al centro di Roma si percepisce una sensazione di caotica libertà.

Sul grande tavolo che occupa il centro della stanza d’ingresso sono stipati lavori cronologicamente molto distanti tra loro: alcune delle recenti sculture con le fotoceramiche, da poco presentate alla galleria Ermes Ermes di Roma, sono disposte accanto ai lavori gremiti di segni, di parole e di impenetrabili scritte degli anni novanta e duemila. S’intravedono in mezzo a queste anche le delicate presenze delle primissime Appoggiature, sculture di objets trouvés realizzate da Gardini negli anni sessanta. Sulle pareti e sugli scaffali delle librerie, disposte tutt’intorno al tavolo, si raccolgono, anche questi senza un evidente criterio, dipinti, opere su carta e sculture, insieme a schizzi, frammenti di foto e di fotocopie, ritagli di giornali, tempere, colori, stoffe, quaderni e vari oggetti d’uso comune.

«Lavoro attraverso l’accumulo della materia, e alla sua distruzione. Scarpe, guanti, vestiti vengono prelevati dalla vita, e succede quel che succede; saranno ricoperti, investiti da altra materia, da altro colore». Oggetti e materiali attendono muti di essere manipolati e assorbiti nel corpo di qualche nuova opera, sia essa pittura o scultura. «Forse questa dovrò riprenderla in mano e modificarla», mi dice indicando una delle sculture appoggiate sul tavolo. «Sono storie di metamorfosi», aggiunge indicando un altro lavoro.

Improvvisamente tutto ciò che è intorno sembra abitare in una dimensione perenne di «non-finito» e di potenziale mutazione.

Questa tensione e questa commistione di oggetti, di forme e di immagini senza un ordine, che investe tutto lo spazio e trae origine dalla struttura stessa dei lavori, sembra in qualche modo rispondere a un disegno. Ricorda quel «progetto contro il progetto», quell’idea di disordine tassonomico, di slittamento, di sradicamento dai cliché, teorizzati da George Bataille e ripresi nelle celebri riflessioni sull’informe da Yve-Alain Bois e Rosalind Krauss.

Non è un caso che alla fine degli anni cinquanta i primi lavori di Luisa Gardini siano stati fortemente influenzati dalla riscoperta delle ricerche del movimento Dada e del Surrealismo, e delle loro pratiche di scardinamento del linguaggio tradizionale della pittura e della scultura.

Una riscoperta che nell’ambiente incredibilmente vivo della Roma del dopoguerra, in cui Gardini si è formata, passò attraverso la rivista «L’Esperienza Moderna» di Achille Perilli e Gastone Novelli, tra le cui pagine venivano pubblicate e analizzate le opere di Jean Arp, Max Ernst, Francis Picabia e Kurt Schwitters.

Conoscenze arricchite dai sempre maggiori contatti e informazioni sulle ricerche d’oltreoceano, dove l’automatismo surrealista e le pratiche combinatorie dadaiste erano travasate nell’Action painting e nel New Dada. Ricerche tutte che Gardini ha modo di conoscere molto presto grazie alla sua vicinanza con Toti Scialoja e Gabriella Drudi.

Insofferente verso la didattica di Cipriano Efisio Oppo, che gli era capitato come primo professore di pittura all’Accademia di Belle Arti di Roma, Gardini decide, infatti, come molti altri suoi coetanei, di spostarsi all’insegnamento di «bianco e nero» tenuto da Scialoja.

«Nei suoi corsi – ricorda – avevamo informazioni di prima mano su tutto ciò che accadeva in Italia e in America, su quanto c’era di più vivo; avere Scialoja per maestro, e presto per amico, è stato anche un modo per difendersi dall’accademismo di tanta pittura di vocazione astratta». Tra gli anni cinquanta e sessanta la frequentazione dello studio e della casa di Scialoja e Drudi le permette di incontrare e conoscere artisti come Afro, Burri, Capogrossi e, nel 1957, Cy Twombly, allora in procinto di stabilirsi definitivamente a Roma. Scopre così l’opera di Willem De Kooning, di Arshile Gorky, di Jim Dine e di Robert Rauschenberg. Trova in tutte queste ricerche la conferma della possibilità di fondare il suo lavoro su una gestualità libera da categorie linguistiche prestabilite e strutture spaziali date.

Le sue prime opere, che chiama appunto Appoggiature, sono piccole e fragili sculture, composte di oggetti sottratti al flusso dell’esistenza e semplicemente assemblati, pezzi di legno, cartone, scampoli di tessuto, corde, rotoli di carta igienica, pezzi di pane, tazze e bicchieri, calze, calzini, centrini da tavolo, ovatta e pezzi di creta.

In alcuni di questi lavori compaiono anche ritagli di giornale con stralci di testi e di immagini fotografiche. Brandelli simili di fotografie in bianco e nero sono inseriti dall’artista anche nelle primissime opere su carta e nelle tele che realizza a partire dagli anni settanta.

Già dal 1960, inoltre, in occasione della collaborazione con Anna Paparatti alla realizzazione del libro d’artista ideato da Marco Balzarro (Il libro dei preti), individua un altro elemento che diventerà tipico del suo lavoro: la scrittura, o meglio un segno che «falsifica lo scrivere» come scrisse Scialoja, che rimane sempre a un passo dalla forma utile a dischiudere il contenuto semantico. Una scrittura che è immagine o «segno-disegno», come lei la chiama, semplice traccia di un movimento a lungo esercitato sui disegni di Matisse e sulla scrittura libera dei libri di Dubuffet, come LeR DLa CaNpaNe, e della Poésie de mots inconnus di Picasso.

Con la ceramica ha iniziato a lavorare nei primi anni duemila collaborando con la storica Bottega d’arte ceramica Gatti di Faenza, attratta dalla possibilità di mettere alla prova la consistenza e la versatilità dell’argilla all’intervento delle mani e, soprattutto, dal mistero di quel complesso processo attraverso cui le forme e i colori si fissano al calore del fuoco. Quest’ultimo passaggio l’ha affascinata: quando la materia, predisposta secondo un disegno da lei studiato, è affidata al ventre scuro ma rigenerante del forno.

In questo distacco e nella trasformazione che ne segue (prevedibile ma mai totalmente governabile), nella sorpresa, nelle inevitabili delusioni e nei conseguenti aggiustamenti, Gardini ha riconosciuto un processo incredibilmente vitale (non lontano dall’alchemico regressum ad uterum) e una parabola del modo in cui da sempre concepisce il suo lavoro, fatto di progettualità e di azzardo, di intenzione e di caso, di volontà formativa del pensiero e di ottusità della materia.

La fotoceramica, frutto dell’incontro con Davide Servadei, le ha poi permesso di includere negli ultimi lavori nuovamente le immagini fotografiche, raffiguranti per lo più dettagli e particolari anatomici.

«Non so bene perché utilizzo foto di parti del corpo – spiega tenendo in mano una di queste sculture –, probabilmente mi hanno costretto talmente tanto a lavorare sul corpo, con il disegno dal nudo, durante la mia formazione, che adesso lo spezzetto, lo frantumo, lo rielaboro e lo trasformo in elementi astratti».

E ci sembra ancora un sabotaggio alla Bataille, «contro il mondo accademico e lo spirito di sistema», attraverso quello che Giorgio Manganelli, scrivendo del linguaggio fatto di schegge di immagini e di scrittura di Novelli, ha chiamato il «privilegio del frammento», la certezza, cioè, che il frammento sia privilegiato «perché naturalmente ambiguo, estraneo a qualsiasi totalità comprensiva e conclusiva», così com’è forse la stessa realtà di cui ci parla.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento