La qualità nuova della crisi

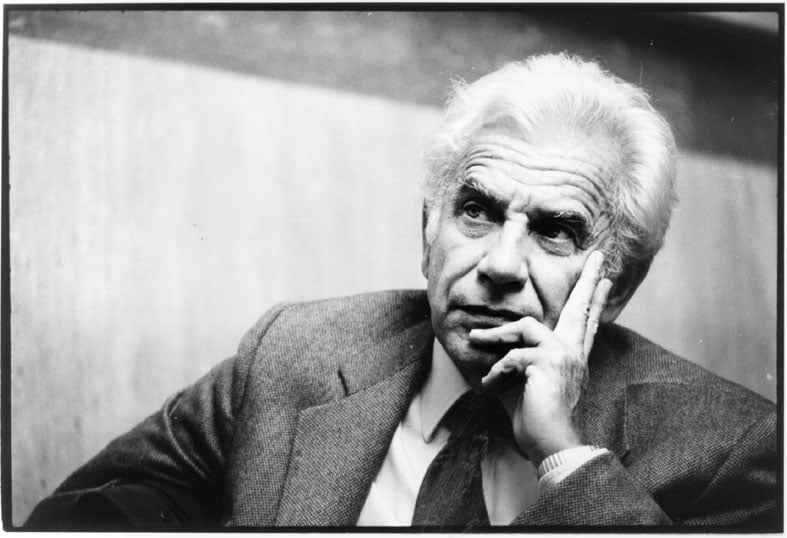

Quando all’inizio degli anni’ 70 scoppia la prima seria crisi che interrompe il trionfale miracolo economico del dopoguerra, così innescando una fase del tutto nuova e tutt’ora aperta della storia del capitalismo, furono pochi ad accorgersi della sua portata. Fra questi Lucio Magri che cerca di richiamare l’attenzione su quanto sta accadendo con un editoriale del 1973 sul manifesto dal titolo significativo: ”Breve vita felice di lord Keynes”.

L’anno successivo il manifesto ospita proprio su questa tematica – la qualità nuova della crisi e le sue conseguenze sul riformismo – un dibattito cui partecipa un autorevolissimo gruppo di economisti e non solo: Paolo Sylos Labini, Augusto Graziani, Riccardo Lombardi, Pino Ferraris, Claudio Napoleoni, Rossana Rossanda, Antonio Lettieri, Giorgio Ruffolo, Giorgio Benvenuto, Francesco Indovina, Giorgio La Malfa, Mario Mineo, Luciano Della Mea.

Valentino Parlato presenterà in seguito e curerà l’edizione, per il Mulino, di un libro- “Spazio e ruolo del riformismo”- che raccoglie l’intero dibattito che nel quotidiano era uscito dal 13 al 15 gennaio 1974.

Nel decimo anniversario della scomparsa di Lucio Magri abbiamo deciso di ripubblicare qui stralci dell’articolo conclusivo da lui scritto allora perché testimonia della straordinaria capacità di anticipazione del suo autore. Che ha consentito al Manifesto e poi al Pdup di essere i soli a capire per tempo la portata di una problematica – quella ecologica – che la nuova sinistra ha inizialmente irriso e cui tutti hanno cominciato a rendersi conto solo un decennio più tardi; e oggi diventata centrale. Un tema che ha riproposto anche quello sul futuro del riformismo.

luciana castellina

L’esaurirsi, graduale ma sicuro, delle materie prime e delle fonti energetiche, così come, più in generale, il disastro ecologico, non sono che la conseguenza diretta di questo modello di sviluppo, e l’ostacolo che esso incontra nel momento in cui, per la prima volta, «costi» che c’erano sempre stati assumono una incidenza direttamente valutabile per il capitale. Si tratta di una frontiera per ora elastica, ma oltre la quale si indovina ormai il limite invalicabile, o almeno l’irrazionalità ormai insopportabile, di uno sviluppo fondato sullo sfruttamento materiale della natura come unico alimento della civiltà, anzi come copertura di una disgregazione crescente della vita sociale e collettiva (…).

LA CRISI ENERGETICA viene anche a incrinare , con la forza dei fatti, l’ipotesi ottimistica secondo cui il modo di produrre o di consumare del capitalismo maturo possa essere esteso a nuove rilevanti zone del mondo (…).

SI BADI BENE: non vogliamo affatto dire che alla contraddizione sociale insorgente nel modo capitalistico di produzione, radice del suo disfacimento, se ne vada sostituendo un’altra di tipo «naturale». Vogliamo dire esattamente il contrario: che cioè tale contraddizione sociale, nella costante ricerca di soluzioni che consentano di preservare il modello su cui si fonda il sistema e per allargare la base del consenso al suo interno, ha messo in moto un processo di distruzione delle stesse condizioni di esistenza della specie (…). Per 40 anni il capitalismo occidentale ha trovato in alcuni meccanismi di sfruttamento lo strumento per allargare la base di consenso al suo interno.

OGGI QUEI MECCANISMI manifestano il loro limite e il sistema verrà costretto sia a forzarli in modo violento sia a riproporre una logica più dura, un’ espansione più disuguale, un potere più repressivo. Per entrambi i versi dunque (come causa e come effetto, il limite naturale rimanda a quello sociale (…). Si pone così, per pressione delle cose e non per accademia o passione ideologica, un interrogativo: ciò a cui stiamo per molti segni approssimandoci, è una delle diverse crisi storiche al di là delle quali il modo di produzione capitalistico è rinato dalle proprie ceneri con volto nuovo e inattesa vitalità, oppure segna il limite estremo oltre il quale uno sviluppo capitalistico è impossibile, nel senso che si identifica immediatamente e senza residui in regresso e in catastrofe.

IN ALTRI TERMINI, si tratta di introdurre nel sistema una capacità di programmazione della ricerca scientifica, di stimolare certi settori del consumo così da creare nuove convenienze, di imporre certi vincoli alle scelte di investimento, per ottenere un «nuovo modello di civilizzazione», ma sempre alimentato dalla produzione di merci e dal calcolo del profitto; oppure quello che oggi entra in crisi è il solo «modello di civilizzazione» di cui il capitalismo è capace, il solo tipo di sviluppo delle forze produttive che il profitto può produrre, e dunque la sua sostituzione implica, pena la paralisi, un nuovo, radicalmente diverso principio di organizzazione dei rapporti tra gli uomini?

SONO INTERROGATIVI a cui è ben difficile rispondere in modo rigoroso perché la risposta implica un ripensamento critico profondo di tutta l’espe- rienza storica del capitalismo e di ciò che finora si è chiamato socialismo. Un ripensamento per il quale i testi di Marx (e tanto meno quelli dei suoi credi), non offrono strumenti già perfezionati, ma solo stimoli e suggerimenti.

SI TRATTA, PER DIRLA in una sola parola, di cogliere fino in fondo, criticamente, nella sua unità, e non solo nella opposizione, il rapporto tra forze produttive e rapporti capitalistici di produzione, di vedere come e in che misura la configurazione materiale di tutto ciò che forma la nostra vita porti il segno del sistema sociale nel cui contesto è nato, e di come, rispettivamente, non sia possibile uscire da un certo sistema di rapporti sociali, di organizzazione della produzione, senza criticare e rivoluzionare tutto il contesto di cui esso rappresenta insieme il produttore e il prodotto. È il rapporto tra capitalismo e civiltà industriale che esige ormai analisi meno approssimative, fuori dal romanticismo economico come dalle ingenuità produttivistiche. È però comunque sorprendente il cinismo con cui oggi questi interrogativi vengono accantonati e repressi; la frivolezza con la quale gazzettieri borghesi e deputati comunisti sono pronti a inforcare la autocritica di quel «tipo di civilizzazione» di cui sono stati per anni i sacerdoti fanatici, o i rassegnati sostenitori, ma conservando immodificata, tranquilla fiducia nell’evoluzione delle cose. Ciò che ieri era tanto «oggettivo» da non sembrar rimovibile neppure con una dura rivoluzione viene oggi descritto come modificabile senza neppur che si cambi il partito al governo o la forma delle istituzioni.

UNA COSA PERÒ APPARE ormai, a nostro avviso, del tutto sicura. Ciò di fronte a cui ci troviamo, non è un semplice periodo di ristrutturazione, e, grazie a essa, di rilancio del sistema (un periodo simile a quello degli anni cinquanta). Ma una crisi di tutto un equilibrio economico, sociale, culturale, al di là della quale lo sviluppo capitalistico potrebbe sul serio riprendere – sempre che possa riprendere – solo dopo uno sconvolgimento profondo, lungo e doloroso. Non dimentichiamo, del resto, che tra il capitalismo dei tempi di Lenin e quello che oggi conosciamo non sono passate solo le invenzioni del signor Ford e di lord Keynes, ma due guerre mondiali, rivoluzioni, repressioni gigantesche, il violento crollo di grandi imperi e il violento emergere di nuovi popoli.

È APPUNTO probabilmente di queste dimensioni l’ordine dei problemi che si profila, sia pure con tempi e forme che restano da definire. Non crediamo probabile che questa crisi assuma immediatamente il carattere di una recessione generale e verticale, del tipo del 1929; ma invece è pressoché sicuro che ci troveremo a operare per anni in un mondo capitalistico dominato da crescenti difficoltà nell’espandere la sua stessa base produttiva e da crescenti tensioni fra stati e fra gruppi sociali, in un quadro di stagnazione. Processi di ristrutturazione verranno avanti fondamentalmente come mezzo per fronteggiare la crisi e riversarne su altri il prezzo; ma non sarà facile, al contrario, utilizzare la crisi per operare ristrutturazioni complessive ed efficaci.

ECCO IL DATO, LA PREVISIONE ragionevole che emerge dai recenti sviluppi internazionali e con cui anche la società italiana sarà costretta a fare i conti. Ma i nostri riformisti non vanno tanto per il sottile, a loro basta che un’idea, approssimativa, sia credibile all’ingrosso, come strumento e copertura immediata di un’operazione politica, poi si vedrà. Tocca così, come spesso accade, a chi al riformismo non crede, analizzarne più a fondo la coerenza e la dinamica, per prevedere i processi reali che esso può innestare, e utilizzarli ad altro fine.