La Penna e le sfide intellettuali del Novecento nello studio dell’antico

Camera verde: Antonio La Penna, 1925-2024 Soggetto, ambiente, mondo... Antonio La Penna (1925-2024), massimo latinista ed esegeta, sino alla fine cercò nei classici i nodi della società e della storia

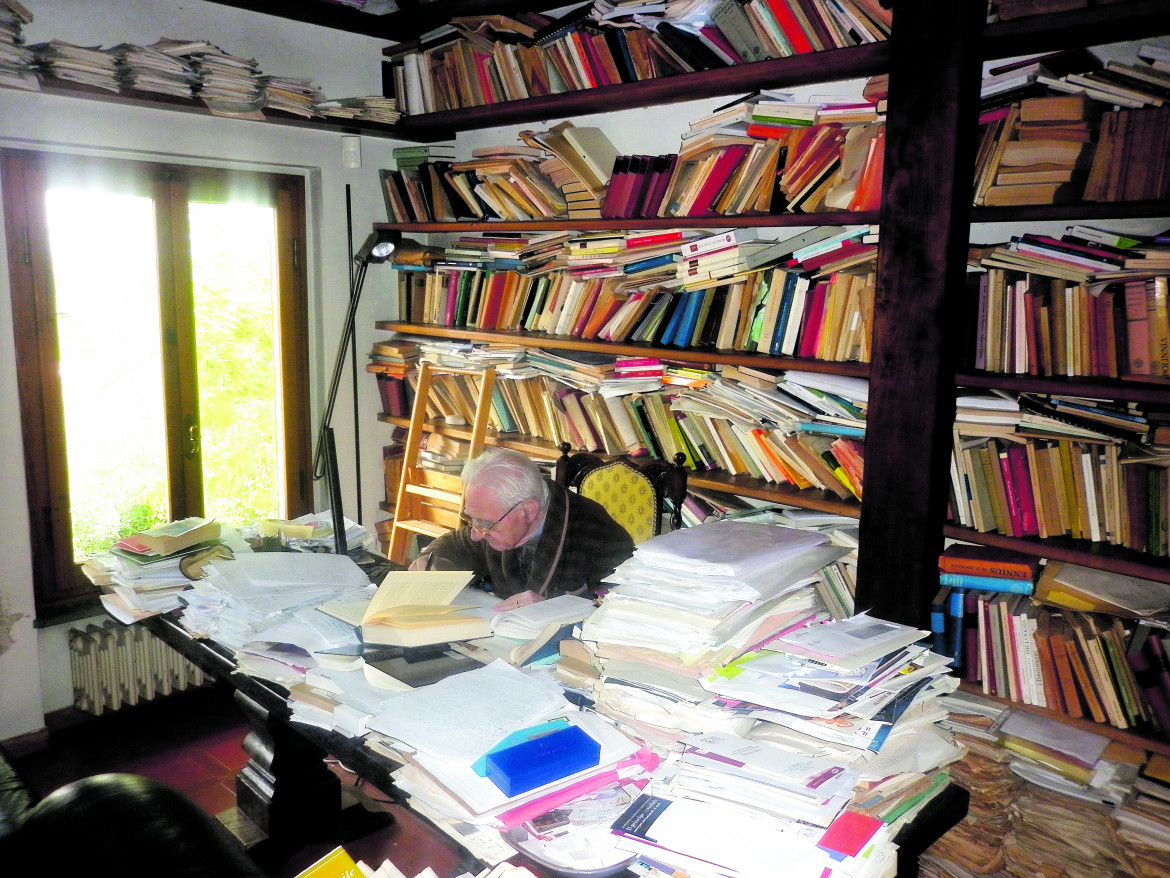

Antonio La Penna al lavoro nello studio di casa, in una foto degli ultimi anni

Antonio La Penna al lavoro nello studio di casa, in una foto degli ultimi anniCamera verde: Antonio La Penna, 1925-2024 Soggetto, ambiente, mondo... Antonio La Penna (1925-2024), massimo latinista ed esegeta, sino alla fine cercò nei classici i nodi della società e della storia

Lo scorso aprile, nella sua villa traboccante di libri, immersa nel verde ai margini collinari di Firenze, a 99 anni, Antonio La Penna ha chiuso il suo percorso. Dire che è stato uno dei massimi latinisti della sua epoca non rende ragione della complessità e originalità di questa figura di intellettuale, impegnato con indipendenza e rigore su diversi fronti del dibattito culturale, civile e politico. La sua stessa infaticabile opera di interprete dei testi, di docente, di promotore delle ricerche, deve parte sostanziale della sua originalità e del suo impatto al fatto di essere stata vissuta come militanza: in nome di una fede ostinata nel valore degli studi per la promozione di una società più consapevole e dunque, forse, un giorno più giusta: le sue speranze in tal senso erano sempre più esili, ma considerava un dovere fare fin in fondo la propria parte. E poi militanza, condotta sulla base di una competenza filosofica di singolare robustezza, per una visione della letteratura come connessa con i nodi problematici della società. E ancora, militanza per una causa veramente caratteristica di questo antichista che è al tempo stesso lettore e conoscitore eccezionale delle letterature europee: ricondurre la letteratura e la cultura classica nel generale contesto della storia della cultura e mostrare come gli studi su di esse, nel corso dei secoli, siano spesso stati opera di intellettuali militanti. Ne danno grande prova i suoi saggi su Filologia e studi classici riediti a cura di Giovanni Niccoli e Stefano Grazzini. Un volume è uscito (Della Porta 2024; cfr. «Alias-D» dello scorso 24 marzo), altri due usciranno entro il 2024: oltre 1600 pagine di ampi quadri del dibattito culturale, ideologico e anche politico italiano ed europeo attraverso momenti dello studio dell’antico.

La Normale a sedici anni

Figlio di famiglia contadina dell’alta Irpinia, dopo una formazione liceale crociana, vinse a soli 16 anni il concorso alla Normale ove ebbe maestro Giorgio Pasquali. Da lui apprese che filologia non voleva dire necessariamente meccanico approccio positivistico al dato, come faceva credere la critica idealistica italiana. Wilamowitz e altri grandi maestri tedeschi di Pasquali avevano mostrato come dall’analisi rigorosa dei dati si poteva e doveva risalire a ciò che in essi si esprime: i problemi di un soggetto, di un ambiente, di un mondo. Per Pasquali e per quei maestri l’integrale solidarietà di ogni dato con il momento storico, che lo studioso deve ricostruire, è garantita da una visione della storia come Geistesgeschichte ed è essenzialmente un fatto culturale. La Penna, che l’antifascismo sùbito abbracciato a Pisa e la dura esperienza dell’ingiustizia sociale avevano portato ad aderire al PCI e al marxismo, interpreta il contesto cui rinviano i dati testuali come realtà non solo culturale, ma anche sociale e materiale. Dal marxismo però il suo metodo sempre più si differenziava per il rifiuto di ogni sistematicità, dell’assolutezza della dialettica e soprattutto di ogni finalismo: rigide eredità hegeliane, cui contrapponeva una spregiudicata valutazione dei casi storici concreti. Per questo sempre più spesso si definiva non marxista ma ‘empiriomaterialista’.

Quando, nel 1963, mi iscrivevo alla Facoltà di Lettere di Pisa, si era in attesa che La Penna vi prendesse servizio. Veniva da Firenze, dove aveva insegnato per dieci anni alla Facoltà di Magistero e dove sarebbe poi tornato, a Lettere, nel ’67. Si era già affermato come filologo esperto, studioso delle tradizioni manoscritte di Properzio, Ovidio, Macrobio, editore e commentatore dell’ardua Ibis di Ovidio e dei suoi scolii, e come autore di importanti contributi letterari e storici su Cesare, Sallustio, Orazio, Virgilio, Properzio, la favola. Una produzione impressionante. Ma noi studenti di ciò sapevamo ancora poco. Eravamo curiosi di conoscere il nuovo professore soprattutto perché in quello stesso 1963 un suo libro era apparso nei «Saggi» Einaudi, la sede allora più prestigiosa e che quasi mai aveva ospitato studi di antichistica. Il titolo, Orazio e l’ideologia del principato, celava una provocazione. Perché il tema non era nuovo, ma era stato per lo più svolto nel senso dell’adesione del poeta al regime.

Proprio nelle prime pagine, La Penna denunciava senza remore che interpreti tedeschi famosi, da lui stesso considerati eminenti, nel dare quell’interpretazione erano stati condizionati dalle ideologie autoritarie delle quali, paradossalmente, alcuni di loro sarebbero poi stati vittime. Queste pagine pionieristiche hanno aperto tutto un filone di studi, fecondo e ben noto, sul coinvolgimento degli antichisti coi regimi totalitari: filone cui La Penna stesso ha dato altri contributi, attento però sempre a distinguere tra i comportamenti pratici di studiosi opportunisti, o gli occasionali spunti panegiristici ‘interpolati’ nei loro testi, e la sostanza dei loro studi, che non sempre veniva condizionata significativamente da quell’ideologia. La Penna non negava la ‘sincerità’ dell’adesione di Orazio all’ideologia augustea ma, adottando una distinzione tratta dall’esistenzialismo, ne negava l’‘autenticità’, cioè l’intimo coinvolgimento, riconoscibile invece per valori in certo senso opposti: affetti personali, ansia di pace interiore, senso della precarietà dell’esistenza. Al di là di questa distinzione forse discutibile, ciò che più conta è che il rapporto della poesia oraziana col principato veniva analizzato attraverso una disamina delle tracce, nei suoi versi, dei problemi sociali, economici, politici oltre che delle correnti culturali e letterarie del tempo, con piena consapevolezza della problematicità delle mediazioni tra la dimensione sociale e quella letteraria.

Le masse subalterne

A questo scopo, soccorreva il concetto gramsciano di egemonia culturale: evocato solo di passaggio, e invece concretamente applicato nello studio analitico di come all’egemonia politica di Augusto, esito di un processo che i poeti aiutano a comprendere, si affiancasse con diverso ma parallelo percorso un’egemonia culturale in cui venivano coinvolti. Nel contesto di allora, dominato dall’estetica intuizionistica postcrociana e in cui sulla latinistica aleggiavano sospetti di conservatorismo, se non anche di clericalismo, era stupefacente veder utilizzati, per intendere Orazio, concetti come «proletarizzazione dei ceti medi agricoli», «proletariato militare», «lotte dei gruppi politici dominanti», «masse subalterne» e appunto «egemonia culturale». Sorprendeva poi in senso inverso il capitolo finale, che proponeva una rivalutazione, in chiave di attualità, del classicismo augusteo in nome della sua incompresa complessità e varietà di componenti e del fatto che in esso vi è un richiamo a che l’arte sia cosa seria, non evasione nel dilettoso o nell’autoreferenzialità, ma coinvolta nei grandi temi dell’esistenza e del vivere umano, e certo anche dell’inconscio. Classicismo come argine ai rischi insiti nella «distruzione della ragione», pur motivata come reazione alle angustie delle tradizioni razionalistiche. Il capitolo, e già il corpo del libro, pullula di riferimenti alla letteratura moderna non solo per mostrare in essa l’eredità dell’antico, ma soprattutto perché l’esperienza del moderno consente di comprendere meglio problemi posti dalla cultura antica. A questa affascinante reciprocità ermeneutica tra antico e moderno La Penna ha dedicato brillanti appendici in questo e in quasi tutti i suoi libri, e l’intero splendido volume Tersite censurato (Nistri Lischi 1991).

Un antichista di sinistra

Le lezioni di La Penna, soprattutto i seminari alla Normale, iniziati nel 1964 (e continuati per trent’anni), ci apparvero non meno ‘rivoluzionarie’ del volume oraziano. In un quadro di studi che temevamo piuttosto assopito quanto a metodi e temi, La Penna a ogni passo segnalava problemi nuovi, nuovi percorsi da intraprendere, nuove prospettive da sondare, spesso in relazione a problemi vivi nella modernità. Severo e rigoroso, ci dava però il fondamentale conforto, particolarmente importante nella fase, a Pisa già iniziata, della contestazione, che lo studio dell’antico poteva coniugarsi ai temi del presente e anche all’impegno politico.

Con quel volume La Penna si era imposto come figura, allora rarissima, di antichista «di sinistra». Il suo metodo, i sia pur pochi e sobri richiami al marxismo, la sua adesione precoce, e peraltro sempre problematica al PCI (lasciato già prima della scissione del Manifesto, cui per un certo tempo aderirà), la sua indipendenza nelle prese di posizione pubbliche o accademiche, i suoi interventi su «il Ponte», su «Belfagor» (più tardi in qualche caso anche sul manifesto) lo rendevano diverso e scomodo tra i colleghi, per lo più tradizionalisti. Che però non potevano fare a meno di ammirare lo studioso. Molti si scandalizzarono per il suo sostegno all’abolizione del latino obbligatorio nella nuova scuola media. Si sentiva un intellettuale ‘disorganico’ e ‘emarginato’. Se ne faceva quasi un vanto. Il successivo vasto volume Sallustio e la “rivoluzione” romana (Feltrinelli 1968, ora Bruno Mondadori 2017, a cura di Arnaldo Marcone), forse il suo capolavoro, confermava ed esaltava il metodo dell’Orazio. Ancora militanza: una «battaglia», egli la definisce, contro l’idea di un Sallustio moralista, artista della parola, storico-letterato. Sallustio emerge come uomo impegnato nei conflitti di una fase cruciale della storia europea, di cui sono originalmente ricostruite, attraverso l’analisi del testo e una quantità impressionante di fonti, le diverse spinte e gli interessi in gioco. Godeva allora di particolare favore l’idea, rappresentata al massimo livello di prestigio da Ronald Syme, che quella di Roma antica sia essenzialmente storia di élites dominanti. La Penna, pur non negando il molto di vero che vi è in tale tesi, rivendicava il ruolo dei ceti inferiori, delle masse, anche schiavili, nel condizionare le élites, se non altro inducendo paure, con effetti anche decisivi sulle loro scelte politiche. Del suo interesse per i ceti subalterni sono espressione massima gli studi sulla favola, interpretata come attestazione della rudimentale, amarissima visione del mondo degli schiavi: Niccoli e Grazzini li hanno riediti in La favola antica. Esopo e la sapienza degli schiavi (Della Porta 2021).

Intanto l’atmosfera nelle università e nella società cambiava, e cambiava nell’antichistica. Si formò in Italia una formidabile squadra di antichisti ‘di sinistra’: archeologi allievi di Bianchi Bandinelli, che di un tale orientamento si può dire il primo profeta, grecisti, storici, che a un certo punto si raccolsero, per iniziative comuni di grande rilievo, presso l’Istituto Gramsci. In questo movimento, di grande qualità scientifica e presenza accademica, La Penna aveva un ruolo di alto prestigio. Non poteva più dirsi un ‘emarginato’. La situazione mutò però nuovamente in pochi anni. Prese piede, dapprima nella latinistica italiana, poi in quella internazionale, la tendenza critica di tipo formalistico-strutturalista che si veniva praticando in vari paesi su testi letterari moderni. Contro questa tendenza, contro la ‘morte dell’autore’, contro i successivi sviluppi nella diversa direzione decostruzionista, La Penna prese una posizione di dura polemica. Vi vedeva la negazione dei principî cui più teneva: la connessione della letteratura con i problemi della società, come vissuti dalla personalità dell’autore, che ne è, a ogni passo, condizionato. In tal modo, per consapevole scelta di coerenza, di nuovo si trovò a lungo emarginato. Sentendosi, come scrisse una volta con un misto di fierezza, autoironia e amarezza, «l’ultimo dei critici romantici». Erede del suo grande conterraneo Francesco De Sanctis, che nella pagina cercava il contesto civile e «la pianta dell’uomo». Ha continuato senza soste, fin quasi a oggi, il suo lavoro, secondo il proprio metodo. E intanto nella critica letteraria internazionale, da qualche decennio, se non altro con i vari percorsi dei Cultural studies si riscopriva, su basi diverse, il valore del contesto.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento