La lanterna magica del cinema indiano

Al Louvre Abu Dhabi "Bollywood Superstars: A Short Story of Indian Cinema", a cura di Julien Rousseau e Hélène Kessous Le migliaia di film in lingua hindi hanno alle spalle una storia antica, risalente alle divinità colorate su lastre di vetro e poi ai Lumière: di qui inizia la mostra, per giungere alle odierne superstars

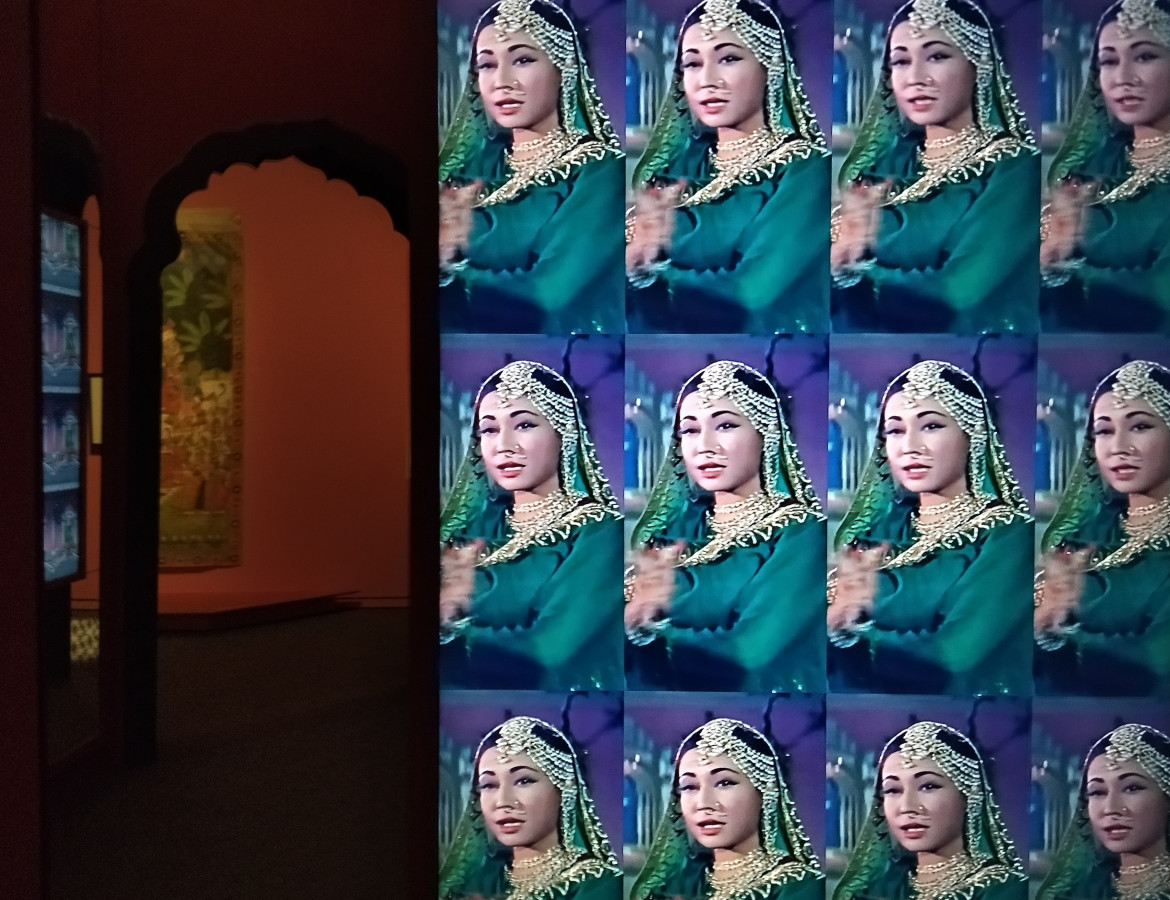

"Bollywood Superstars: A Short Story of Indian Cinema" al Louvre Abu Dhabi, installation view, foto Manuela De Leonardis. Nei frames, l’attrice indiana Meena Kumari nel film Pakeezah

"Bollywood Superstars: A Short Story of Indian Cinema" al Louvre Abu Dhabi, installation view, foto Manuela De Leonardis. Nei frames, l’attrice indiana Meena Kumari nel film PakeezahAl Louvre Abu Dhabi "Bollywood Superstars: A Short Story of Indian Cinema", a cura di Julien Rousseau e Hélène Kessous Le migliaia di film in lingua hindi hanno alle spalle una storia antica, risalente alle divinità colorate su lastre di vetro e poi ai Lumière: di qui inizia la mostra, per giungere alle odierne superstars

Dall’olimpo coloratissimo delle divinità indù alle dive e agli eroi del grande schermo, proiezione immaginifica di un mondo reale: questa è la chiave d’accesso a Bollywood Superstars A Short Story of Indian Cinema. La «mostra di antropologia visiva» è curata da Julien Rousseau e Hélène Kessous (con Souraya Noujaim) e organizzata dal Louvre Abu Dhabi in collaborazione con il Musée du quai Branly – Jacques Chirac di Parigi e France Muséums (fino al 4 giugno).

Tra le principali produzioni cinematografiche del subcontinente – Tollywood in lingua telugu a Hyderabad, Kollywood in tamil a Kodambakkam, Mollywood in malayalam nel Kerala, considerando anche l’industria pakistana (Lollywood) e quella del Bangladesh (Dallywood) –, Bollywood è certamente la più prolifica con le sue migliaia di film prodotti annualmente in lingua hindi, esportati in Asia, Medio Oriente e Africa. È anche la più antica: neanche un anno dopo la prima proiezione cinematografica pubblica dei fratelli Lumière, con le loro riprese di un treno a vapore in movimento, proiettate il 28 dicembre 1895 su uno schermo al Grand Café del Boulevard des Capucines di Parigi, il cinematografo sbarcava proprio a Bombay (oggi Mumbai). Auguste e Louis Lumière spedirono in India il loro operatore, il chimico Marius Sestier: il primo spettacolo di cinema ebbe luogo all’Hotel Watson il 7 luglio 1896 ed ebbe tanto successo da essere ripetuto fino al mese successivo, quando Sestier partì alla volta dell’Australia.

Prima di questa straordinaria invenzione destinata a cambiare il nostro modo di guardare e raccontare il mondo, l’immagine in movimento era affidata a dispositivi manuali come la lanterna magica e il bioscopio, precursori dei moderni proiettori. Nelle sale del Louvre Abu Dhabi ne sono esposti due magnifici esemplari provenienti dalle collezioni del Musée du quai Branly – Jacques Chirac. Introdotta nel subcontinente dagli inglesi per scopi propagandistici, la Lanterna Magica (shambarik kharolika) divenne in breve uno strumento per diffondere immagini sacre indù: Krishna, Kali, Durga, Ganesh, Vishnu, Brahma, Sita, Rama e via di seguito. A partire dall’ultimo ventennio dell’Ottocento, grazie soprattutto all’entusiasmo di personaggi come Mahadeo Bopal Patwardhan, le narrazioni delle millenarie leggende della tradizione religiosa induista e dei poemi epici come il Ramayana e il Mahabharata (le cui storie già in passato viaggiavano attraverso le illustrazioni su rotoli dipinti, le miniature e le rappresentazioni teatrali, incluse quelle del teatro delle ombre Togalu Gombeyata con le sue marionette bidimensionali) ebbero diffusione proprio grazie a questo tipo di proiezioni.

Di fatto, in India, la lanterna magica continuò a esistere, parallelamente al cinema, fino agli anni venti del Novecento. Come per il cinema muto, le immagini proiettate (colorate a mano su lastre di vetro) erano accompagnate dalla musica suonata dal vivo e da una voce narrante. Quanto al bioscopio, che nel caso dell’esemplare esposto in mostra è stato realizzato a New Delhi in legno dipinto, metallo e carta, era una sorta di contenitore d’immagini da vedere attraverso gli spioncini. Un souvenir de voyage che restituiva la memoria del luogo visitato in tutta la sua vivacità. Come indicato nel Natyashastra che, scritto in sanscrito, è la principale fonte storica sulla rappresentazione teatrale e sulla danza indiana, nonché nell’evoluzione dell’antichissima forma di teatro-danza del Kerala chiamata kathakali, con attori dai volti completamente truccati come maschere con una miscela di pasta di riso e calce dai colori accesi tra cui prevale il verde, anche la teatralizzazione del rituale viene esportata nel linguaggio cinematografico indiano, di cui influenza sia costumi e coreografie che il modo stesso di recitare.

Ecco, quindi, che la mitologia a cui s’ispira il «Padre del Cinema Indiano» Dadasaheb Phalke (1870-1944) sin dal film Satyavadi Harishchandra (1917), versione ridotta del suo primo lungometraggio Raja Harishchandra (1913), arriva, seguendo una linea pressoché continua e costante, fino ai nostri giorni. La ritroviamo, ad esempio, nella commedia Mookuthi Amman (Nose-ring Goddess), diretta nel 2020 da R.J. Balaji e N.J. Saravanan. Nelle sequenze di questo film, un viaggio potenzialmente nostalgico, così me in tutti i film bollywoodiani, la musica (composta da Girish G., mentre i testi sono di Pa. Vijay) ha un ruolo fondamentale. In fondo, non è che, ancora una volta, un mix di trasposizione sonora, e della ritualità religiosa, e della quotidianità.

C’è l’eco dei tamtam dei tamburi, dei flauti e delle zampogne, così ricorrenti anche nelle descrizioni di Pierre Loti – in L’India (senza gli Inglesi) – dei tanti cortei di Shiva e di altre divinità, incontrati casualmente nelle vie delle città e dei villaggi. Issate su baldacchini dorati bardati di drappi colorati, circondate da parasoli e strutture in cartapesta, accompagnate dal profumo intenso degli incensi e delle essenze di patchouli, queste figure ultraterrene continuano ad avere un loro spazio nella struttura compositiva del film, offrendo una via di fuga dalla realtà. Quanto alla danza, nei film commerciali indiani si balla anche quando il film è d’azione o magari è avventuroso, sentimentale o drammatico.

In Bollywood Superstars si parla anche di divi come Rajinikanth, che raggiunge l’apice del successo per le sue interpretazioni in Mullum Malarum (1978) e Aval Appadithan (1978), come Madhuri Dixit, Zenat Aman, Salman Khan, Shah Rukh Khan… e c’è una sezione dedicata al grandissimo cineasta Satyajit Ray (1921-’92), tra i fondatori, nel ’47, della Calcutta Film Society. Leone d’oro alla carriera nel 1957, Satyajit Ray un anno prima aveva conseguito il «prix du document humain» al Festival di Cannes con Pather Panchali (Il lamento sul sentiero), film d’esordio e primo capitolo della «Tripolgia di Apu». Seguiranno Aparajito (L’invitto) e Apur Sansar (Il mondo di Apu). Nei suoi film la realtà coincide spesso con momenti di pura contemplazione tra sfumature di humor e l’irrinunciabile ammirazione per Rabindranath Tagore, fonte d’ispirazione per molti dei suoi film, incluso il documentario sul Poeta. Ray aveva sei anni quando sua madre lo portò in visita a Tagore e il Poeta scrisse per lui una poesia: «Ho viaggiato per miglia molti anni / Ho speso molto in terre lontane / Sono andato a vedere le montagne, gli oceani che ho visto / Ma con questi occhi non ho visto / A soli due passi da casa mia giace / Su un covone di grano (di riso), una luccicante goccia di rugiada / Una goccia che riflette nel suo convesso tutto l’universo che la circonda».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento