La «big fiction» dell’autore chiuso nella cameretta

Express Come le progressive fusioni che hanno portato alla creazione di super-gruppi editoriali multinazionali – i conglomerati – cambiano necessariamente i meccanismi della letteratura

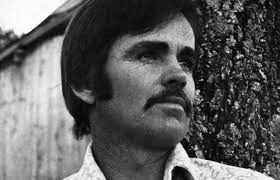

Cormac McCarthy

Cormac McCarthyExpress Come le progressive fusioni che hanno portato alla creazione di super-gruppi editoriali multinazionali – i conglomerati – cambiano necessariamente i meccanismi della letteratura

Tra i tanti modi per definire questo tempo strano in cui ci tocca vivere, dove la prospettiva della fine del mondo va di pari passo con scoperte strabilianti e all’apparenza meravigliose, eccone uno tutto nuovo: the Conglomerate era, «l’epoca del conglomerato». A coniare l’etichetta, che si riferisce all’editoria ma si potrebbe forse estendere a tutta la sfera dove vige il modello capitalista (e oltre), è Dan Sinykin, docente di inglese alla Emory University di Atlanta, in Georgia.

Già autore di un saggio, American Literature and the Long Downturn (Oxford University Press 2020), in cui analizzava la produzione letteraria statunitense alla luce della «apocalisse neoliberista» (definizione sua) nella quale siamo immersi da decenni, Sinykin ha ora pubblicato Big Fiction: How Conglomeration Changed the Publishing Industry and American Literature (Columbia University Press, 2023) dove si concentra sull’evoluzione del settore editoriale dal secondo dopoguerra a oggi. Una evoluzione, scrive lo studioso, che non si limita a modificare la «macchina», ma influisce pesantemente sulla produzione, cioè su quello che a torto o a ragione continuiamo a chiamare letteratura.

Il tema non è nuovo: già di questo parlava nel 1999 André Schiffrin nel classico Editoria senza editori (riedito in italiano nel 2019 da Quodlibet) e di questo in anni più recenti e in ambito nostrano trattano i libri di Gianluigi Simonetti La letteratura circostante (Il Mulino 2018) e Caccia allo Strega (Nottetempo 2023). Né è nuova l’idea che il corporate ethos, la mentalità aziendale, abbia aumentato a dismisura la sua influenza negli ultimi decenni. Nella sua recensione del libro di Sinykin sul New Yorker, Kevin Lozano ricorda che uno storico editor di Random House, Gerald Howard (tra i primi a intuire il talento di David Foster Wallace), fin dal 2013 ha definito Cosmodemonic Publishing, «Editoria cosmodemoniaca», le progressive fusioni che hanno portato alla creazione di super-gruppi editoriali multinazionali – i conglomerati, insomma.

Quello che – a giudicare dall’articolo di Lozano – rende interessante Big Fiction è una prospettiva inedita, secondo la quale il nodo non è la caduta della qualità letteraria («Sinykin evita di chiedersi se questo sistema abbia peggiorato i libri»), ma l’impossibilità di sfuggire al meccanismo, si sia grandi o piccoli, dentro i gruppi o indipendenti, buoni o cattivi. Lo studioso «vuole dimostrare qualcosa di più complicato: come, cioè, il processo di creazione di un libro sia stato assorbito da una rete di interessi sempre più ampia, cambiando il significato di quello che vuol dire essere un autore…».

Paradigmatico è in questo senso il caso di Cormac McCarthy, che per Sinykin non sarebbe mai diventato il classico contemporaneo che sappiamo senza una catena di situazioni fortunate ma non accidentali, in cui un ruolo fondamentale hanno giocato editor e agenti letterari. È grazie a loro, oltre che a un talento notevolissimo, che McCarthy, dall’esordio di The Orchard Keeper (Il guardiano del frutteto, 1965) a The Road (La strada, 2007), vincitore del Pulitzer per la narrativa e libro del mese del book club di Oprah Winfrey, «non è più stato percepito come uno scrittore di narrativa difficile e oscura, ma come un autore mainstream accessibile e famoso».

Sinykin sa bene che un percorso simile oggi sarebbe impossibile (un debutto sfortunato è, tranne rare eccezioni, una condanna a vita), ma per lui conta soprattutto dimostrare che l’autore chiuso a scrivere nella sua cameretta è «un miraggio dietro cui si nascondono intelligenze sistematiche, responsabili di molte più cose di quanto siamo disposti ad ammettere». Intelligenze da includere in copertina o restiamo fedeli al miraggio?

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento