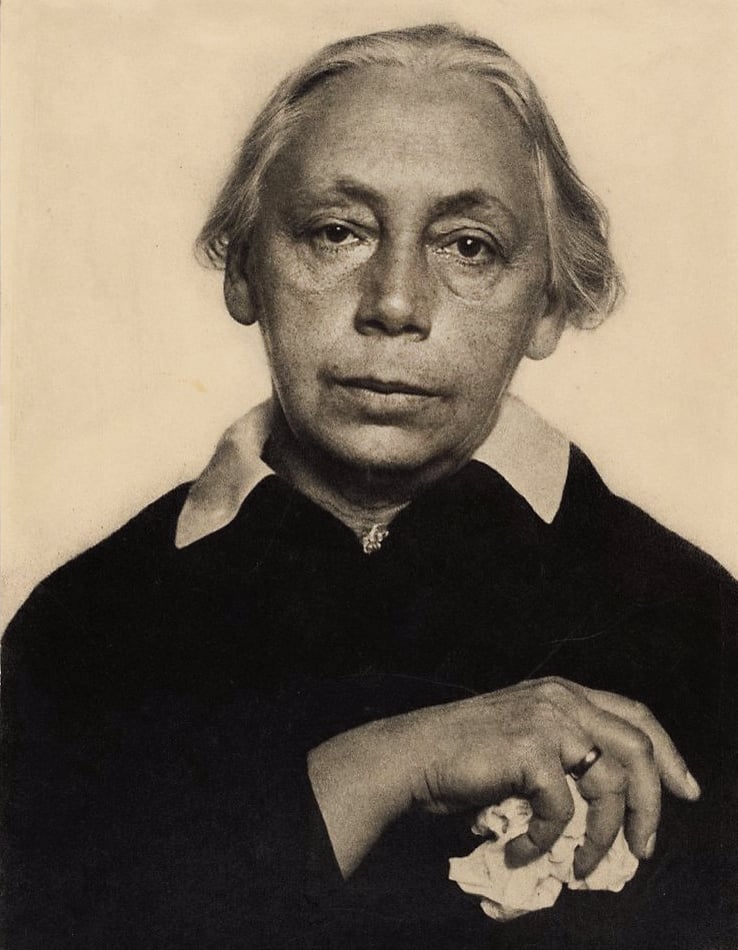

Kollwitz, il dolore lascia il posto alla stanchezza, e non è solo per Peter

Le immagini della guerra: Käthe Kollwitz Colpita negli affetti più cari da due guerre mondiali, l'artista di Königsberg rispose cruda, ancestrale, materna

Käthe Kollwitz, «Die Witwe II», da «Krieg», 1922, pubblicato nel 1923

Käthe Kollwitz, «Die Witwe II», da «Krieg», 1922, pubblicato nel 1923Le immagini della guerra: Käthe Kollwitz Colpita negli affetti più cari da due guerre mondiali, l'artista di Königsberg rispose cruda, ancestrale, materna

Käthe Schmidt nasce a Königsberg, l’odierna Kaliningrad, in Prussia, nel 1867. È la terza di quattro figli. Cresce in una famiglia protestante e socialista, tra letture dei classici ad alta voce e i sermoni del nonno predicatore. Adora Goethe e le poesie del rivoluzionario Ferdinand Freiligrath, e non fa che disegnare perché vorrebbe fare la pittrice: senza indugi, il padre la spinge a prendere lezioni dai migliori artisti in città.

Ha solo diciassette anni quando si trasferisce a Berlino per frequentare la Scuola artistica femminile. Mentre per le sue coetanee s’apparecchiano matrimoni, Käthe ha una piccola pensione e una vita indipendente. In città abita anche Konrad, fresco di un abboccamento con il vecchio Engels a Londra.

La vita è intervallata dagli scioperi di massa e dalle proteste che paralizzano il Paese, e mentre Guglielmo II si libera di Bismarck e la Conferenza di Berlino regolamenta il lavoro nelle industrie europee, Käthe torna a Königsberg, si fidanza con il socialista e futuro medico Karl Kollwitz e decide di proseguire i suoi studi a Monaco. Perché «Monaco risplendeva» sotto «un cielo di seta turchina», l’arte fioriva e «tutti partecipano pieni di rispetto al suo germogliare». Ovunque regnava «un ingenuo, candido culto della linea, dell’ornamento, della forma, della bellezza e dei sensi» (sono parole di Thomas Mann). In questo clima brulicante d’energie, Käthe abbandona definitivamente la pittura sulla scia degli insegnamenti di Max Klinger, dedicandosi solamente all’incisione. «A Monaco ho veramente imparato a vedere», dirà. Poi, di nuovo, il vortice berlinese l’attrae; sposa Karl e rimane affascinata dal mondo operaio, forse perché vi riconosce quelle stesse «forze primitive e non coltivate» che governano l’esistenza franca quanto regolata della propria famiglia.

Il nesso empatico con il proletariato prende le forme del dramma nei graffi fittissimi, atmosferici, del ciclo di litografie e acqueforti Una rivolta di tessitori (1898), il suo primo capolavoro, da confrontarsi con Pellizza e Longoni, per non andare troppo lontano. Nelle successive Insurrezione (1899) e nei fogli della Guerra dei contadini (1902-’08) le forme a volte s’allungano alla Hodler, altre sono pietre che emergono dal buio. In tutte le immagini aumenta la carica simbolica: i corpi vivono nell’intreccio umano e sociale delle rivoluzioni, muoiono nel lavoro logorante e s’abbandonano infine a una natura che si riappropria aggressivamente del creato come per un incendio o un’alluvione, a un passo dai movimenti di massa e dai conflitti mondiali, con i presagi di disfacimento dall’Auto da fé di Canetti.

Nel 1904, a Parigi, Käthe incontra Rodin. L’uomo, il suo spirito e le sue sculture le sembrano una cosa sola. Era nella capitale francese per frequentare l’Académie Julian e prendere confidenza con la scultura, ma sono le bettole e i delinquenti delle Halles ad affascinarla. Successivamente Klinger, con una borsa di studio apposita, le finanzia un viaggio di sei mesi in Italia. Ma l’arte italiana la tocca poco; solo qualcosa di Masaccio la colpisce, tra palazzi «ostili, barbosi», si fa l’idea che l’amore per la Penisola dei suoi colleghi sia solo «uno strano fenomeno del tempo». È pragmatica, e quello che le preme è trovare una sintonia tra forma e chiarezza di significato. Per farlo, cerca in sé stessa qualcosa di profondamente ancestrale, sbucciando strato dopo strato la propria anima. La sorella Lise si riferiva a questa ricerca come a uno scavo nell’«oscuro nucleo profondo della sua natura». Da questa autoanalisi, più che dalla coscienza sociale (e socialista), viene il tema della maternità, soggetto di opere crude e fortissime. La morte e la maternità sono già legati, spogliati dal panteismo mistico e dal simbolismo della Secessione berlinese – di cui pure fece parte –, anche prima della scomparsa del figlio.

A quarantuno anni si sente a un bivio. La società che ha intorno è cambiata, i giovani non si riconoscono più nella sua arte e, viceversa, lei non condivide le loro passioni fortemente nazionaliste. Comincia a scrivere un diario quasi quotidiano e si approccia, ossessivamente, alla scultura. Plasma in argilla e in gesso. Da quei modelli fa realizzare bronzi o sculture in pietra. Devono dare l’impressione del peso, devono essere grevi perché «questo deve significare: la gravidanza»; il legame, indissolubile ed eterno, con un’altra vita. Quando, all’inizio dell’ottobre 1914, il secondogenito Peter parte volontario al fronte, è «come se il figlio mi fosse ancora una volta staccato dal cordone ombelicale. La prima volta per la vita, ora per la morte».

Da lì a poco, il 22 ottobre, Peter viene ucciso. Aveva solo 18 anni. Da quel momento le pagine fittissime del diario raccolgono frammenti di un dialogo muto madre-figlio, e il lavoro è scandito dagli anniversari della caduta di Peter.

Nel ’18 il conflitto si placa e Käthe scrive: «il dolore si è lasciato dietro la stanchezza. E non è solo per Peter. È la guerra che schiaccia una persona a terra». Un lento «incurvarsi fino al punto che non c’è più possibilità di alzarsi del tutto». Il monumento per il figlio caduto in guerra è un travaglio di diciassette anni: prima prepara il corpo disteso, seguendo la tradizione secolare dei monumenti funebri, poi smonta tutto; infine, dal 1925, il senso della scultura è virato sull’assenza del defunto. Nel 1932 il monumento è pronto: due figure in granito belga in ginocchio, un padre e una madre, fissano le tombe del cimitero militare di Roggevelde, dove Peter è sepolto. La tragedia personale è trasposta in una scala universale.

Krieg (Guerra, 1922-’23) è anche il soggetto del suo terzo ciclo grafico, questa volta di sole silografie, sulla scia delle scelte espressioniste di Ernst Barlach. Barlach che Käthe ammira, mentre bolla l’Espressionismo tra le «confuse nevrotiche tendenze» del presente; la retorica frantumata, sconvolta, moderna e insieme primitiva dei giovani del movimento è però un segno dei tempi a cui l’artista si sente in qualche modo affine, mentre politicamente «continuo eternamente a brancolare», scrive, tra l’odio per la violenza e uno spirito da barricata ormai sopito: «non sono rivoluzionaria, ma evoluzionista», e nemmeno strettamente pacifista e femminista. Trova la prepotenza della guerra, così come le disparità delle classi sociali e dei generi, insensate per l’evoluzione biologica dell’uomo; nella procreazione, e quindi nella maternità, sente l’unica possibilità di salvezza. Intanto, fuori dall’uscio dello studio berlinese, si prepara la seconda guerra a cui le tocca assistere.

Con l’avvento del nazismo le sue opere non sono più accettate alle mostre e sulle pagine delle riviste, così, isolata nel suo studio, si dedica solamente alla scultura combattendo con «spaventose depressioni» e dubbi che minano le forme plastiche lavorate per anni, tra lunghe pause e rari momenti iperproduttivi. Come dopo la morte di Barlach: «mi sembra talvolta che il morto Barlach mi abbia lasciato la sua benedizione. Posso lavorare bene. È una continua esaltazione». Alla fine, quasi tutto va distrutto. Di tutta la sua produzione si salvano il monumento al figlio e diciassette sculture finite, tutte conservate nel Käthe Kollwitz Museum di Colonia. Tra queste il Commiato (1940-’41), dove due figure umane si fondono in un abbraccio pieno di pathos: è l’addio al marito, morto il 19 luglio del ’40. È l’inizio della rapida disintegrazione tanto della vita privata quanto del proprio paese: il 22 settembre del ’42 il nipote Peter è ucciso in Russia, il 23 settembre del ’43 la casa e lo studio berlinese dell’artista sono rasi al suolo dai bombardamenti. Käthe sente l’anelito della morte e saluta figli e nipoti: «vi prego solo di lasciarmi partire, il mio tempo è finito».

Lascia questo mondo il 22 aprile 1945, pochi giorni prima del suicidio di Hitler.

In vita come dopo la morte è stata definita un’artista socialista, rivoluzionaria, femminista. Etichette che non ha mai sentito calzanti e che ne hanno cadenzato la fortuna come la sfortuna novecentesca. Sulle sue opere, costruite con una radicale penetrazione nell’intimità dei sentimenti umani primari e profondi, si può mettere un epitaffio, un pensiero semplice del doganiere Rousseau: «quando un sovrano vuole la guerra, una madre deve andare da lui a proibirglielo».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento