Joris Mertens, dal cinema al fumetto

Intervista L'autore belga racconta i suoi graphic novel, «Beatrice» e «Lavaggio a secco»

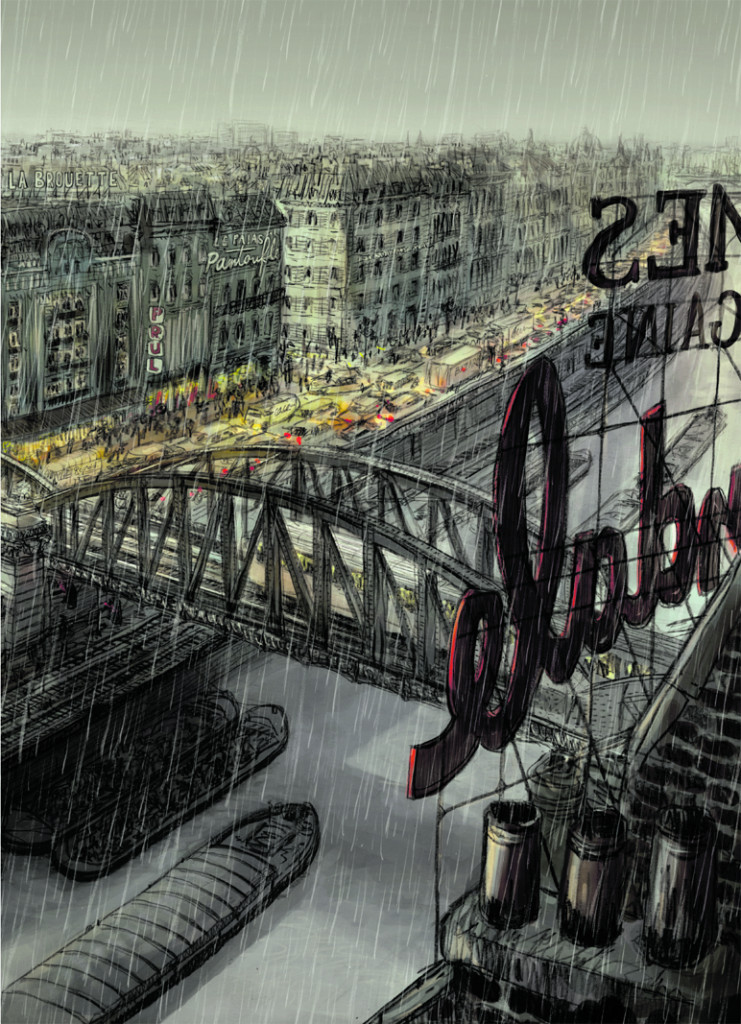

Qui e in pagina, tavole di Joris Mertens (ed. Tunué)

Qui e in pagina, tavole di Joris Mertens (ed. Tunué)Intervista L'autore belga racconta i suoi graphic novel, «Beatrice» e «Lavaggio a secco»

Il fumetto, fatto di immagini inquadrate, montate e unite in sequenze, è la forma di narrazione visiva che più somiglia al cinema. Non c’è da stupirsi quindi se molti fumettisti sono appassionati e hanno studiato cinema, se molti sceneggiatori lavorano per il cinema e per il fumetto, o se, come Joris Mertens, dal lavoro cinematografico inizino a disegnare e si convertano in autori di graphic novel. Questo è per sommi capi il caso dell’autore belga che abbiamo incontrato al Treviso Comic Book Festival. Mertens ha pubblicato il pluripremiato Beatrice (2022) e Lavaggio a secco (2024) con Tunué: con lui abbiamo parlato dei punti di contatto tra i due linguaggi e delle sue storie a fumetti, che per quanto diverse, attingono da un gusto e una sensibilità spiccatamente cinematografici per mettere a nudo una condizione di solitudine che spesso ci accomuna, e una tendenza a idealizzare ciò che non possediamo, a costo di pagarne le conseguenze più estreme.

Quali sono state le tappe del tuo percorso professionale che ti ha portato a divenire (anche) fumettista?

Ho una formazione da graphic designer, ma non ho mai voluto lavorare nel settore. Volevo fare cinema invece, così scrivevo lettere-perché le email non esistevano ancora- per entrare nell’industria cinematografica. Ho iniziato nel dipartimento artistico ed ero uno dei pochi in Belgio che sapesse disegnare, così facevo storyboards, poi ho lavorato come elettricista e mi sono avventurato negli effetti speciali e nel matte painting, ovvero la pittura su vetro, che poi viene posto di fronte alla telecamera. Adesso sto lavorando a un film come capo degli effetti speciali, ho abbandonato il set per essere presente al festival!

Però non scrivi per il cinema. È un caso che il tuo primo fumetto «Beatrice», sia un silent book, una narrazione senza dialoghi?

Non proprio, volevo dimostrarmi di essere capace di raccontare una storia per immagini, senza parole, una narrazione esclusivamente visiva.

I fumetti e il cinema hanno molti aspetti in comune: il montaggio cinematografico è simile alla closure, il processo con cui il lettore colma il salto tra una vignetta e l’altra che produce il significato. È grazie a quel momento che è possibile raccontare senza parole?

È una buona domanda. Sotto certi aspetti è la stessa cosa, per altri no. Nel cinema ci sono il tempo e il movimento, nei fumetti bisogna cercare un elemento che suggerisca il passare del tempo.

Ho avuto la sensazione che ci fossero specifici elementi che hanno funzione di raccordo nel cinema. Per esempio il colore rosso di alcuni oggetti rilevanti nel racconto.

In realtà è qualcosa di molto spontaneo: quando disegni una sequenza senti che per funzionare e scorrere, deve avere un flow. Deve sembrare naturale, anche se è vero che ci vogliono degli accorgimenti tecnici perché sia così. Io ho imparato molto guardando brutti film, chiedendomi perché certe sequenze non funzionino o cosa ci sia di sbagliato e questo aiuta molto. Sono abbastanza severo quando faccio qualcosa che non funziona, spesso inizio da capo. La cosa positiva è che nel fumetto il budget è illimitato!

Anche nelle inquadrature iniziali si nota un modo di procedere molto cinematografico: apre il racconto un bel campo largo sulla città, sulle sue imponenti architetture e vignetta dopo vignetta il lettore è accompagnato nelle strade, fino al grande magazzino dove la protagonista lavora. È un dispositivo di coinvolgimento del lettore?

Certo, e spesso penso a quando nel cinema si retrocede o si «apre» per allargare il campo appunto; quello è generalmente il momento in cui si ascolta la musica, il tempo passa, poi si torna ai personaggi e alla sequenza successiva. Questa è una delle tecniche legate alla rappresentazione del tempo, ma anche a quella dei personaggi nel rapporto con il contesto urbano. La città in questo libro è un personaggio a sé stante, ha qualcosa sia di Parigi, che di Bruxelles e Liegi; ogni lettore trova qualcosa di proprio nella storia e quindi anche nell’ambientazione.

Questo senso di immedesimazione è favorito anche dal fatto che i tuoi personaggi provano sentimenti universali?

Certo, sia Beatrice che Lavaggio a secco trattano il tema della solitudine. Beatrice e François sono variazioni di me stesso: si raccontano sempre storie su questioni che si conoscono bene.

Se consideriamo il genere letterario invece, il primo è una storia d’amore e il secondo un noir.

Anche in Lavaggio a secco c’è una forma di amore, ma incompiuta. Mi piace quando la storia d’amore non funziona, quando non tutto combacia. In Beatrice, la storia è agrodolce: la protagonista ritrova un vecchio album fotografico di una coppia felice e finisce per rivivere la loro vita. L’album si rivela una trappola e il finale è aperto, come se dopo il ritrovamento tutto tornasse a ripetersi. Quella storia d’amore perfetta rappresentata nelle foto è idealizzata, un po’ come accade oggi sui social media.

François, il protagonista di Lavaggio a secco, è un uomo molto solo ma il personaggio di Alain, un aiutante pasticcione e mediocre introduce un contrappunto ironico.

Anche il personaggio di Alain, assolutamente inconsapevole, è ispirato a un collega che ho avuto, affetto da un lieve ritardo mentale, al quale eravamo costretti a ripetere molte volte le stesse cose. L’humor è fondamentale, anche in una storia come questa; persino nei thriller c’è bisogno dell’humor. Ed è incredibile quanto se ne possa introdurre anche in narrazioni drammatiche.

Il destino, quasi una predestinazione incombe sulla vita dei personaggi, che sembrano impossibilitati a cambiare il corso delle loro esistenze.

Credo che mi abbia influenzato la tradizione noir francese; nei film polizieschi degli anni ’60 e ’70 con Alain Delon o Lino Ventura c’è una tristezza di fondo, un senso di predestinazione, qualcosa che arriva e prende i personaggi contro la loro volontà.

Non solo triste, il destino può essere anche crudele e beffardo, come dimostra lo scioglimento della storia di François…

Sì, François rischia la vita per un’illusione e come vedremo, va incontro a un doppio fallimento. È un’allegoria per suggerire che spesso abbiamo già quello di cui pensiamo di avere bisogno, ma non riusciamo a smettere di desiderare di più, rischiando di perdere ciò che abbiamo e che realmente ci serve.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento