Jazz, la minaccia dentro i confini

Idee/Dove albergano le sentinelle della tradizione, i detrattori del Duca o di Ella Critici musicali, Internet, saggi tendono a restringere sempre più gli ambiti di pertinenza di un genere che però ha bisogno di incorporare stili e ritmi per sopravvivere e rigenerarsi

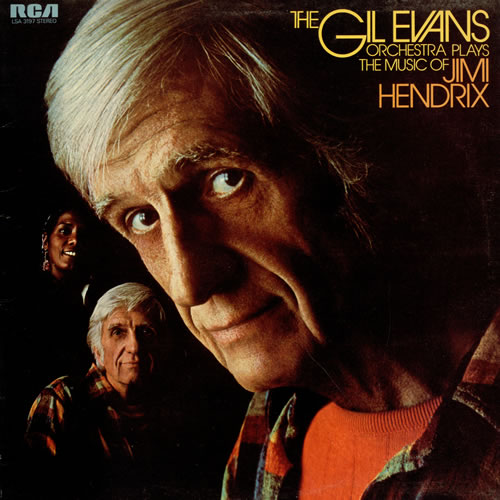

Gil Evans, The Gil Evans Orchestra Plays the Music of Jimi Hendrix (Rca, 1974)

Gil Evans, The Gil Evans Orchestra Plays the Music of Jimi Hendrix (Rca, 1974)Idee/Dove albergano le sentinelle della tradizione, i detrattori del Duca o di Ella Critici musicali, Internet, saggi tendono a restringere sempre più gli ambiti di pertinenza di un genere che però ha bisogno di incorporare stili e ritmi per sopravvivere e rigenerarsi

Al cospetto delle migliaia di migranti che tentano di approdare in Europa o muoiono nel tentativo di farlo, l’idea di trincerare anche i confini dell’arte – oltre a quelli degli stati – aggiunge una superflua dose di cinismo. Eppure proprio il lavoro di «pattugliare i confini», così lo ha definito qualche anno fa il critico David Ake, ha trovato terreno fertile anche nel jazz, dove per meriti intrinseci non dovrebbe avere cittadinanza.

Il controllo degli angoli dove si annida clandestino qualcosa di sconosciuto non anima soltanto la politica conservatrice in atto in Europa o giustifica il muro che separa il Messico affamato dalla California dei sogni, ma vale anche per i confini mentali che i guardiani della tradizione culturale presidiano con occhio accigliato. Appena varcate le soglie del duemila Gary Giddins, il critico della rivista newyorkese The Village Voice, si era lamentato di come la storia del jazz si stesse avvicinando all’era dei «busti di marmo», dove statue con riportate le effigi dei padri fondatori, da Louis Armstrong in avanti, si trovano congelate in un museo, dal quale altri invece vengono esclusi.

Magari quelli «tenuti fuori» lo sono in forza di una tradizione consolidatasi su nomi sicuri: quale musicista, critico o appassionato dubita dell’importanza di Ellington, Parker o Mingus? Eppure se il direttore di quel fantomatico museo del jazz dovesse commissionare una statua dedicata a Miles Davis comincerebbero i problemi. Come ritrarlo? Con abiti perfetti di taglio italiano, come usava negli anni cinquanta? Vestito da rockstar hendrixiana come ai mega raduni pop/rock negli anni Settanta? Oppure da dandy post-pop, come a fine carriera? Ognuno di questi cambi di abito ha rappresentato in parallelo un cambio di habitus mentale e musicale e spesso i critici – ma a volte anche gli appassionati – hanno faticato a seguirlo e se fossero stati loro nei panni del Direttore del museo sarebbero caduti preda degli stessi dubbi. Perché tutto questo accanimento nel definire cosa è il jazz e cosa ha il passaporto per rientrare nei suoi confini? Sicuramente aleggiano motivi di bottega: diverse nazioni stanno aprendo i cordoni della borsa e in un contesto economico generale duro verso la musica, recessivo, finalmente il jazz ha conquistato finanziamenti pubblici per le proprie stagioni musicali, i festival e per una didattica di alto livello. Gli Usa, che hanno riconosciuto l’importanza del jazz con Bill Clinton (in ritardo, ma pur sempre prima di Franceschini) e hanno iniziato ad aprire alla musica nera le istituzioni, hanno da subito visto un pattugliatore come Wynton Marsalis divenire il guardiano dell’ortodossia (per lui Miles Davis è jazz solamente fino al 1968).

Ecco risolto il problema del direttore del museo: poggiando la propria scelta sulla autorevolezza di un Marsalis (direttore del corso di jazz alla Juilliard School e del programma al Lincoln Center, uomo copertina per Time) non potrà che far indossare alla sua statua di Davis un classico completo nero con le scarpe lucide e la cravatta. (Se Miles resuscitando si vedesse nei panni di quel manichino pronuncerebbe parole irriferibili). Per i jazzisti che rispettano i canoni di classicità tracciati da Marsalis o dai critici a lui affini, come Stanley Crouch, ci sono buone notizie: arrivano i fondi a sostenere i propri programmi. La critica è, insieme, un «genere» letterario e una «posizione» ideologica. Lo scriveva Gianni Scalia nel 1968, ma si riferiva a una idea di critica più engagé di quella attuale. Se la critica rappresenta una raffinata forma di ideologia, vale a sinistra come a destra. Vale per chi vuole allargare i confini, forzare i codici, includere il diverso, ma vale anche per chi vuole coltivare l’orticello, sbarrare la porta al nuovo.

Le sentinelle della tradizione (detti altrimenti gli uscieri del museo, le guardie di confine dell’arte o i leghisti della cultura) non permettono a nulla che non abbia «le caratteristiche giuste» di varcare la soglia. Riprendendo Scalia: «Il critico è il custode del tempio dove si praticano i riti e le funzioni al dio dell’arte nei casi più altisonanti o, per i critici di basso cabotaggio, il chierichetto dell’officiante» (Critica, letteratura, ideologia, 1968). Sarebbe bello immaginare per il jazz contemporaneo un destino senza custodi o chierichetti, dove il critico possa ritagliarsi un eroico destino come vagabondo ricercatore dell’arte, ma la storia punta verso altre direzioni.

Recentemente è uscito, ottimamente curato da Francesco Martinelli, Gli Standard del jazz (Edt, 2015, euro 28). L’autore, Ted Gioia, ha prodotto lavori di critica jazz di eccelsa levatura come L’arte imperfetta (2007). Gioia è critico, storico e filosofo del jazz, nonché pianista e compositore. Chi più di lui può raccogliere in volume quello che è il canone della musica jazz, ovvero il repertorio di base che tutti i musicisti del mondo condividono? Si tratta di un numero di brani compreso tra i due e i trecento che si sono andati raggruppando nel Real Book, la raccolta di spartiti che costituisce la Bibbia dei musicisti in erba e non, strumento indispensabile per penetrare nei meandri del jazz; in circolazione dagli anni Settanta. La lettura del libro è divertente, Gioia illumina ciascun brano con un aneddoto o un dettaglio compositivo. Il volume non risponde, invece, adeguatamente alla motivazione per la quale è stato scritto, ovvero di fornire una «guida» rivolta agli studenti di musica. Dei circa 250 motivi discussi nel volume la metà appartiene ai primi decenni del secolo scorso e venne scritta per Broadway. La restante parte del libro incorpora brani composti dai migliori solisti appartenente all’asse swing-bebop e derivati (Ellington, Parker, Rollins, Monk, Silver, Coltrane) e come ultimi autori presenta Herbie Hancock con Watermelon Man, Ornette Coleman con Lonely Woman, Footprints di Wayne Shorter. Tutto materiale che non si spinge oltre la metà degli anni Sessanta. Miles Davis vi compare in giacca e cravatta, con un folto numero di brani (Nardis, Milestones, tutto il disco Kind of Blue) ma non si trova nulla di suo che superi il 1966 (la citata Footprints scritta dal discepolo Shorter quando era membro del suo quintetto). Shorter, oggi accreditato tra i grandi compositori jazz viventi, compare con un solo brano a sua firma. E se vogliamo tacere di Davis, che dal periodo elettrico in poi ha prodotto ancora opere notevoli, possiamo ignorare la sua scuola? Quei davisiani che ancora oggi si mostrano inventivi, come Kenny Garrett o Marcus Miller e che nel passato hanno regalato al mondo i Weather Report (qui ignorati) e il loro leader Joe Zawinul, che nel libro di Gioia figura nelle vesti di pianista degli anni Cinquanta-Sessanta, e mai come il grande creatore di timbri e colori dal mondo che fu in seguito. Per dire: la composizione In a Silent Way è del 1969 e rimane fuori, nonostante sia ampiamente metabolizzata. Qui si apre una voragine e non è legata a un brano mancante o meno. Non si tratta di cavillare su singole scelte. Si spalanca un baratro ideologico e si alza un «confine». Nel libro non si trova nulla di «moderno». Gioia è un critico accorto e lo sa. Quindi affronta il problema nella premessa al libro. «(I brani) li ho scelti sulla base della loro rilevanza nel corrente repertorio del jazz. I pezzi selezionati sono quelli che oggi un ascoltatore incontra più di frequente, e che un musicista si trova più spesso a suonare. (…) Le mie scelte riflettono l’idioma jazzistico come fenomeno vibrante e attuale», scrive.

Messa giù così potrebbe sembrare colpa dei musicisti se in giro per il mondo si suona solo musica composta prima del 1968. Sono loro attardati su un repertorio attempato, non il critico; Gioia sa che non può cavarsela in modo troppo sbrigativo e aggiunge: «Tuttavia, mi disturba vedere quante poche siano le composizioni recenti discusse in queste pagine. (…) Il repertorio del jazz non è più così fluido come lo era in passato. (…) E malgrado molti artisti di jazz abbiano cercato di diffondere materiale più recente – opere di Radiohead, Björk, Pat Metheny, Kurt Cobain (…) queste canzoni non hanno ancora fatto abbastanza presa per giustificare la loro inclusione in questo volume. Non mi piace questo stato di cose, ma prendo atto della dura realtà che rappresenta». Gioia per questo lavoro smette purtroppo ogni spirito critico e lascia il campo al pianista che – ammantandosi dietro una «oggettività» della scelta – si ferma ai brani sui quali ha sudato da neofita e che poi ha trasmesso agli allievi da didatta. Così facendo si perpetua una tradizione senza i lieviti del cambiamento, e non basta affermare che non piace. Perché la teoria del meno peggio non funziona neanche in musica. Qualche esempio? Mancano i Beatles. Quanti jazzisti hanno omaggiato il repertorio di Lennon/McCartney? Nel songbook del duo di Liverpool troviamo decine di brani rivisitati ma almeno Norwegian Wood o Eleanor Rigby hanno assunto lo status di standard per quantità e qualità di versioni prodotte negli anni. Abbiamo nel libro i classici della bossanova di Carlos Jobim con ragazze di Ipanema al seguito, ma nulla del nuovo cantautorato brasiliano. Tanti classici di Ellington ma nessun compositore di black music. Eppure i jazzisti Usa stanno saccheggiando il repertorio di Bill Whiters, Ray Charles, Stevie Wonder, Prince. Prendiamo Marvin Gaye: Ella Fitzgerald cantò What’s Going on già negli anni Settanta, ben prima che i Weather Report (Sportin’ Life) e gli Azymuth (Spectrum) ne pubblicassero le loro versioni, curiosamente entrambe del 1985. Il brano di Gaye ha poi subito una deriva smooth jazz, con una striscia di cover senza nerbo, ma negli anni Settanta era pane per Quincy Jones o Louis Hayes. Il jazz ha sempre guardato al pop (Miles docet, anche qui) e il blues per ovvi motivi rientra nel canone, ma il soul, il funk, il rap? E il rock? Nel 1992 Bill Frisell pubblicò un disco dedicato agli standard della musica popolare Usa, intitolandolo Have a Little Faith in Me: un omaggio alla toccante ballata per voce e pianoforte di John Hiatt. Una scelta che spiega meglio di un trattato dove si trova oggi il materiale tematico al quale ispirarsi (qui il rock). Si potrebbe presupporre un trattamento non ortodosso del brano e invece Frisell si comporta teneramente con la melodia. Per Frisell, un autentico nomade della musica, le praterie della fantasia non hanno il filo spinato. E neanche per tanti altri artisti. Pazienza se a fermarci è una guardia che ci chiede i documenti, ma non possiamo bloccarci di fronte a confini mentali auto-imposti. Certo, molti jazzisti hanno impiegato del materiale pop per venire incontro al pubblico, per dargli in pasto una melodia nota. Zawinul lo affermò esplicitamente a proposito di What’s Going on, ma aggiunse anche che Marvin Gaye era il suo cantante preferito. Quando il movente è esclusivamente commerciale non sono le barriere ideologiche a fermare la musica ma il buon gusto.

All’apice della sua fama come menestrello del movimento, anche la canzone manifesto di Bob Dylan Blowin’ in the Wind ottenne un buon numero di cover dai jazzisti (Ray Bryant, Shirley Scott, Lou Donaldson) ma quasi sempre si tratta di materiale bolso, inutile. Questo non vuol dire che Dylan non possa trovare spazio nel repertorio del jazz (vedi Gary Burton), significa solo che il come si valicano le divisioni di genere conta ancora di più. Alla fine il problema torna ai confini. In Jazz/Not Jazz. The Music and Its Boudaries (2012), un volume a più mani curato tra gli altri dal già citato David Ake, si mette il tema dei confini del jazz nelle mani di vari scrittori e musicologi Usa. Tra i contributi più originali quello di Ken Prouty che analizza la Virtual Jazz Community e si sofferma in particolare sul problema di definire il concetto di jazz. Sembrerebbe assurdo oggi, dopo cento anni di jazz e relativi studi, che la definizione di jazz comporti tanti problemi in rete. Eppure su Wikipedia, All About Jazz e Sax on the Web, gli appartenenti alla comunità hanno ingaggiato fieri dibattiti. Perché tanto accanimento? Definire il jazz non serve tanto a delimitare l’oggetto in termini gnoseologici, ma a stabilire chi tra musicisti, critici, collezionisti o semplici appassionati può entrare in quella specifica comunità e chi deve restarne fuori o cercarsene un’altra.

Prouty nota che i lunghi forum sui social non hanno tanto il compito di mantenere i confini ma di crearne in continuazione. Come se erigendo un pezzo del confine ciascuno mettesse se stesso al di qua della linea, nella terra promessa, all’asciutto. E da quella posizione fosse poi titolato a sparare su chi cerca l’approdo. Spesso le conclusioni originate da questi forum terminano affermando la difficoltà, se non l’impossibilità di tracciarli, i confini. Prendiamo a testimone Graham Collier, contrabbassista e scrittore inglese. Un suo vecchio scritto di recente traduzione italiana, Conoscere e suonare il jazz (Ghibli, 2015, euro 15), traccia una storia del jazz rivolta ai musicisti in erba con una parte corposa di analisi delle strutture (improvvisazione, song, sostituzioni di accordi, arrangiamento). Qui interessa l’apertura del testo, che tenta una definizione: «Che cos’è dunque il jazz? È soprattutto un’espressione musicale improvvisata dell’individualità di un uomo. Per quanto insufficiente possa risultare la definizione, e anche in parte coincidente con altre forme musicali, è l’unica abbastanza estesa da ricoprire la varietà di generi classificabili come jazz». L’affermazione di Collier, che prefigurava in anni non sospetti l’odierno nichilismo collettivo dei forum, contiene in nuce la possibilità di capire perché i jazzisti di oggi rileggano in chiave jazz i Subsonica e i Led Zeppelin, o perché sempre più spesso, quando in un concerto arriva il fatidico momento della cover, invece di essere un brano di Charlie Parker appartiene al repertorio di Piazzolla, Veloso, Hendrix, Sting, Morricone, Galliano o ai Joujouka marocchini. Le musiche popolari devono poter viaggiare libere da frontiere, come devono poterlo fare i popoli; sono ben altre le barriere etiche che l’uomo dovrebbe opporre alla globalizzazione. A chi crea arte, a chi la fruisce e soprattutto a chi, a vario titolo, la giudica, il compito di tenere sempre spalancati i confini.

FUORI I DISCHI

Brian Jones, Presents the Pipes of Pan at Joujouka (Rolling Stones Records, 1971)

Il testamento di Brian Jones non si trova in un brano degli Stones ma in questo visionario lavoro che rivela al mondo la ricchezza della musica marocchina, anticipando Ornette Coleman e Bill Laswell.

Gil Evans, The Gil Evans Orchestra Plays the Music of Jimi Hendrix (Rca, 1974)

La maestria degli arrangiamenti di Gil Evans incontra Hendrix. Un miracolo a ciel sereno.

Duke Ellington, Ellington ’66 (Reprise, 1965)

Il Duca è stato tra i primi ad omaggiare I Beatles. Il vecchio leone ammicca ai giovani, ma l’idea di puntare sui quattro di Liverpool ha poi ispirato decine di jazzisti.

Ramsey Lewis, Plays The Beatles Songbook (Verve, 2010)

I Beatles in chiave jazz pop. A tratti il pianoforte di Lewis suona funky come dovrebbe. George Benson ha interpretato tutto Abbey Road, fresco di uscita (e di classifica) nel 1969, in The Other Side of Abbey Road (A&M). Però la definitiva versione di Come Together l’ha lasciata Marcus Miller in Tales (Dreyfus, 1995).

Blue Note Plays Prince (Blue Note, 2006)

La Blue note ha dedicato un disco della collana «Blue Note Plays» a Prince. La formula prevede che artisti diversi omaggino il repertorio di un grande. Hanno guadagnato questo traguardo Blue Note: Beatles, Stevie Wonder, Ray Charles, Burt Bacharach, Sting. Qui per Prince si muovono Bob Belden, Cassandra Wilson, Kenny Garrett.

Bill Frisell, Have a Little Faith (Elektra, 1992)

Dalle marce di Sousa a Bob Dylan, passando per Muddy Waters. Uno spaccato dell’America musicale più profonda e anche più divertente.

Stanley Turrentine, Wonderland (Blue Note, 1987)

Un vecchio tribuno del sassofono si dedica un po’ stancamente al repertorio di Stevie Wonder. Stevie lo hanno suonato alla grande soprattutto i chitarristi: Pat Martino, Stevie Ray Vaughan, Jeff Beck…

Barber Mouse, Plays Subsonica (Auand 2011)

Il trio jazz torinese affronta pop, rock ed elettronica rileggendo i Subsonica e dimostrando che l’ispirazione è tutto. Anche Francesco Bearzatti con il Tinissima Quartet ha ripreso diversi tormentoni rock in Monk’n’Roll (Cam jazz, 2013). (f. ber)

ABBONAMENTI

Passa dalla parte del torto.

Sostieni l’informazione libera e senza padroni.

Leggi senza limiti il manifesto su sito e app in anteprima dalla mezzanotte. E tutti i servizi della membership sono inclusi.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento