In Svezia con Tucholsky, ore di placida indolenza, poi la paura

Speciale "Villeggiature d'antan" Estate primi anni Trenta, destinazione Mariefred sul lago Mälar. Commissionata da Ernst Rowohlt, la «storia estiva» di Kurt Tucholsky, «Il castello di Gripsholm», è una meditazione sulla vacanza come tempo libero ma effimero. A due passi dal buen retiro dei gitanti, una governante tedesca maltratta le bambine del collegio. Intanto, a Berlino impazzano i café chantant e Hitler è alle porte

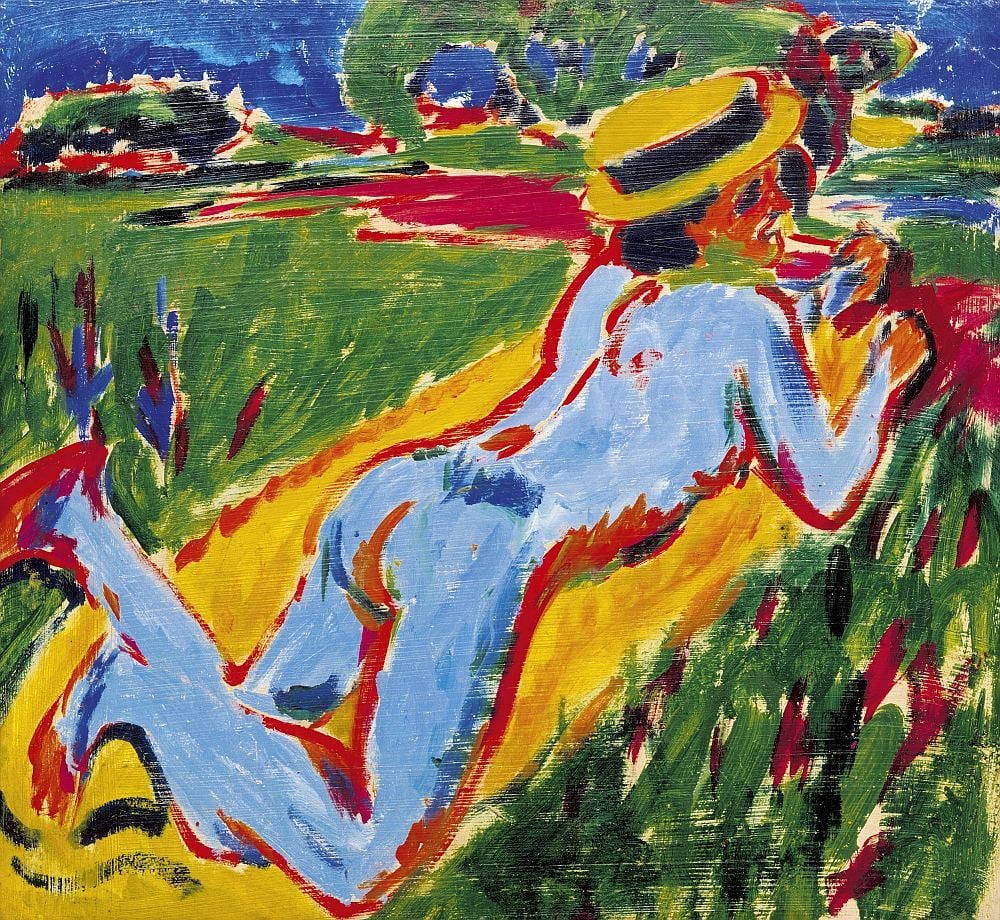

Ernst Ludwig Kirchner, «Nudo blu sdraiato con cappello di paglia», 1909

Ernst Ludwig Kirchner, «Nudo blu sdraiato con cappello di paglia», 1909Speciale "Villeggiature d'antan" Estate primi anni Trenta, destinazione Mariefred sul lago Mälar. Commissionata da Ernst Rowohlt, la «storia estiva» di Kurt Tucholsky, «Il castello di Gripsholm», è una meditazione sulla vacanza come tempo libero ma effimero. A due passi dal buen retiro dei gitanti, una governante tedesca maltratta le bambine del collegio. Intanto, a Berlino impazzano i café chantant e Hitler è alle porte

In una giornata d’estate dei primi anni Trenta, un traghetto si stacca dal porto di Helsingor: a bordo una coppia, Peter e Lydia, provenienti da Berlino, lei originaria di Rostock, in continua oscillazione tra la lingua standard e le fresche e rustiche espressioni del basso tedesco. Appoggiati al parapetto, guardano le due coste, la danese che resta indietro e la svedese che si avvicina. La loro destinazione è Mariefred, una cittadina sul lago Mälar; intorno una natura tranquilla e silenziosa, che alterna alberi a prati, campi a boschi. In una dépendance del castello di Gripsholm – fortezza reale di mattoni rossi, con fabbrica medievale e raffinatezze moderne profuse su mobili, opere d’arte e bellissimi tessuti – i due trascorrono cinque settimane, al riparo dalla frenesia di Berlino e dalle scartoffie accumulate sulle scrivanie.

Quando nel 1931 dà alle stampe quella che chiama la sua «storia estiva», Kurt Tucholsky è uno degli scrittori tedeschi più amati, autore di satire politiche, penna tra le più sferzanti nell’irridere la borghesia compiaciuta e miope, voce distinguibilissima in una Repubblica di Weimar al crepuscolo, già avviata a grandi passi verso la crisi definitiva. È stato l’editore di Berlino Ernst Rowohlt a chiedergli questa breve narrazione: «I lettori vogliono avere, oltre alla politica e all’attualità, qualcosa da poter regalare alle loro ragazze. Una piccola storia, non troppo lunga, tenera di sentimenti, lievemente ironica, cartonata e con una bella copertina a colori».

Un eros leggero

Dalla richiesta e dallo scambio epistolare che ne segue – e che l’autore mette ironicamente, nella sua integralità, in apertura della vicenda – nasce Il castello di Gripsholm, uno dei pochi testi di Tucholsky a raggiungere le dimensioni del romanzo. Grazie a una levità che pare non incresparsi mai, questa «storia di un’estate» si fa strada tenue e delicata, i due protagonisti deliziati dall’ozio, distesi sul prato in divagazione pensierosa, immersi in lunghi bagni di sole, a nuoto nel lago o in passeggiata nel bosco. Peter e Lydia – che il compagno, voce narrante in prima persona, menziona più spesso con l’appellativo scherzoso e affezionato di «principessa» – lasciano sgocciolare le ore con limpida indolenza, in un accordo felice e creaturale, modulato sulle cadenze di un eros leggero, sempre potenzialmente fedifrago, che sconfina nel gioco o rasenta la malinconia.

L’idillio svedese si sdipana a ritmo lento attraverso dialoghi brillanti e pieni di saggezza, schermaglie sentimentali, disincanti glaciali sulla vita e sull’amore, brecce psicologiche di raro acume, visite di conoscenti. Sono, in particolare, l’amico di lui, Karlchen, e l’amica di lei, Sibylle detta Billie, a raggiungere la coppia in Svezia, intrecciando con i due protagonisti contrasti di idee e di sentimenti, smaliziate provocazioni, latenze erotiche che premono per venire alla luce e che, nel caso dell’amica, risvoltano in un vero e proprio triangolo amoroso.

A fare da collante alla sequenza fluida dei capitoli, è l’ironia acuta e intelligente che tiene insieme meravigliosamente gli episodi e contravviene a ogni ovvietà, senza mai scadere nella farsa o, peggio ancora, nel volgare. Ma non è solo il registro ironico a mantenere coesa la storia: una seconda via narrativa corre parallela e spesso converge con gli scrutamenti reciproci, le attrazioni, i narcisismi incrociati di questi tedeschi in languida esplorazione del Nord Europa. Poco dopo l’arrivo a Mariefred, i turisti notano, non troppo distante, una colonia estiva di bambine tedesche, sorvegliate dalla signora Adriani, educatrice rigida e austera, che dirige la struttura con piglio autoritario. Colpiti dal pianto a dirotto di Ada, una bambina zurighese che la madre ha affidato all’istitutrice per poter lavorare d’estate, Peter e Lydia decidono di guardare più a fondo. La perlustrazione nei gangli interni della colonia rivela una quotidianità intessuta di sopruso e prevaricazione, dove il sadismo violento della direttrice si riversa sulle bambine, che nutrono nei suoi confronti una paura reverenziale e che, bloccate dall’inibizione, arrivano a irrigidirsi in stereotipie motorie e in freni dell’emotività.

Il lieve gioco amoroso dei vacanzieri si scontra così, in modo scoperto e plateale, con la logica prerazionale dei rapporti di forza, con l’antico nesso tra eros e potere, con il flusso scuro della libido gubernandi. La voluttà del negativo, «il dolce scivolare nella morte degli altri, la delizia della buona e giusta crociata» vengono analizzati da Tucholsky con precisione dissettiva, nello scandaglio delle pulsioni primarie che lo portano a evocare come termine analogico, e persino troppo bruscamente, l’esaltazione orgiastica della violenza durante i combattimenti dei gladiatori con le belve, la folla romana in fibrillazione sugli spalti dell’anfiteatro e il meglio dell’aristocrazia sulla tribuna d’onore, in composta cupio dissolvi.

Impossibile non vedere in questa trama seconda, destinata al lieto fine, un rispecchiamento. Definirlo allegorico significherebbe lacerare – con una pesante categoria, greve di tradizione – la tela delicata di questa storia minima: è tuttavia evidente, dietro il tracciato della narrazione, un senso allusivo, neppure troppo riposto. Sugli agi della vacanza amorosa – trascorsa in serena indifferenza, quasi fuori dal tempo – incombono minacciose le nubi di un temporale estivo e, a due passi dal buen retiro dei protagonisti, la signora tedesca maltratta le bambine del suo collegio.

Per traslato, in un rincorrersi di café chantant, musica leggera e corse di cavalli, Berlino si diverte mentre Hitler è alle porte. Il castello di Gripsholm, in fondo, non è che una meditazione sulla vacanza come tempo libero da preoccupazioni eppure effimero. Un tempo in cui sbrigliare i pensieri e il corpo, in felice armonia con le cose, salvo ridestarsi al brusco irrompere di eventi che aprono gli occhi.

La diagnosi o l’acuminata Zeitkritik che, in tutto quanto accade, intravvede i segni di un pericolo prossimo sono cifre della scrittura di Tucholsky, spesso relegato, con formula riduttiva, a inascoltata Cassandra di una Germania vicina al punto di rottura. Pur senza volerne costringere, come spesso si è fatto, la personalità sfuggente e poliedrica nei panni stretti dell’antimilitarista, dell’anarchico, del pacifista, dell’antidogmatico, del pubblicista di sinistra, dell’ebreo rinnegato o come minimo indifferente, è evidente che soprattutto i suoi scritti satirici e politici sono un’adesione chiara ai valori umani e politici dell’illuminismo, alla tradizione democratica, all’idea cosmopolita e inclusiva.

Tempo in esaurimento

La condanna del primo conflitto mondiale come crimine collettivo e perdita generale della dignità, la difesa tenace della razionalità illuminata, i moniti, per molti versi preveggenti, contro la minaccia del totalitarismo in Europa sono sempre, in modi espliciti o sottotesto, il tema dominante del suo scrivere. Il castello di Gripsholm non fa eccezione in questo senso, come opera al limite e di margine estremo, dove il cristallo di solarità e di rarefazione temporale è restituito in immagine appena prima di incrinarsi e la condizione provvisoria, per molti versi anomala, della vacanza, con la parentesi amorosa di cui è cornice, è correlativo oggettivo di una normalità, umana e politica, ormai sfilacciata e già sul punto di dileguare.

Le ultime sequenze di questo racconto, che in fondo altro non è che un luminoso pulviscolo narrativo, descrivono la conclusione della vacanza con rassegnato, malinconico languore come una misura di tempo che, goccia a goccia, va esaurendosi e che si tenta invano di trattenere, senza credere davvero che sia possibile: «L’ultimo giorno. Così rinfrescante il bagno non è stato mai. Così mite il vento non ha soffiato mai. Così luminoso il sole non ha brillato mai. Non come quest’ultimo giorno. L’ultimo giorno di vacanza – l’ultimo giorno di villeggiatura. L’ultimo sorso di vino rosso, l’ultimo giorno d’amore. Ancora un giorno, ancora un sorso, ancora un’ora, ancora mezz’ora…».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento