Il Tieste di Vario beffato da un amanuense

Classici perduti Per Quintiliano neppure Seneca poteva competere con il «Tieste» di Vario (‘editor’ dell’«Eneide») e con la «Medea» ovidiana...

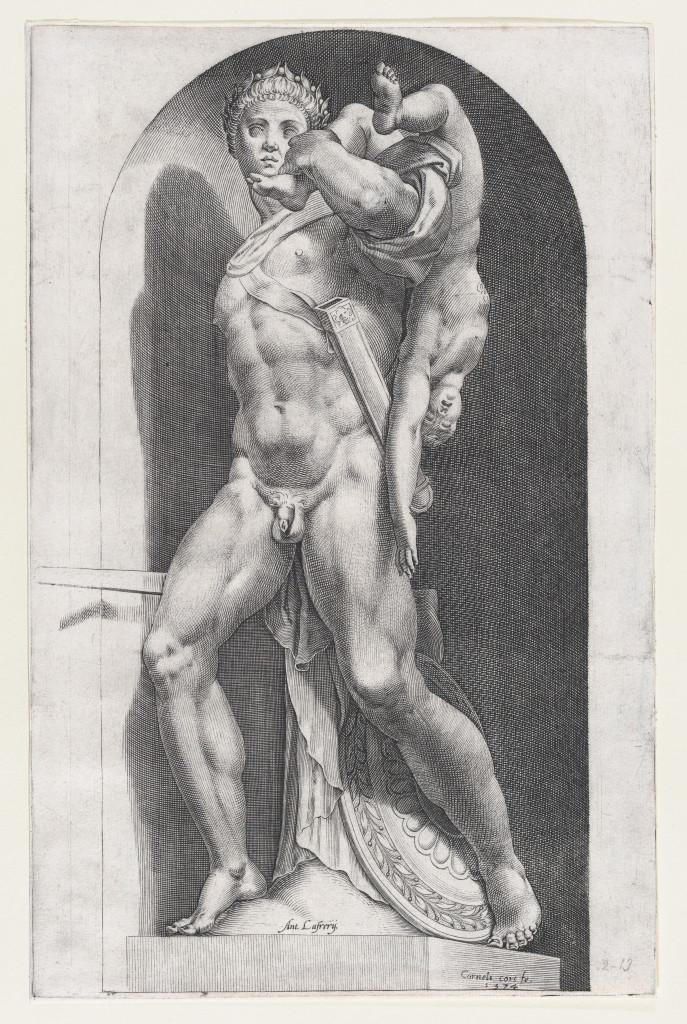

Atreo con un figlio di Tieste destinato alla cucina, Speculum Romanae Magnificentiae: Atreus Farnese, stampa di Cornelis Cort, 1574, New York, Metropoilitan Museum of Art

Atreo con un figlio di Tieste destinato alla cucina, Speculum Romanae Magnificentiae: Atreus Farnese, stampa di Cornelis Cort, 1574, New York, Metropoilitan Museum of ArtClassici perduti Per Quintiliano neppure Seneca poteva competere con il «Tieste» di Vario (‘editor’ dell’«Eneide») e con la «Medea» ovidiana...

Secondo il competente giudizio di Quintiliano (Institutio oratoria, 10,1,97-98), il sommo capolavoro della poesia tragica latina era un dramma di età augustea, il Tieste di Lucio Vario Rufo, nettamente superiore – per lui – sia alle tragedie latine precedenti sia a quelle successive, e capace di reggere il confronto persino con i più sublimi drammi greci. L’unica altra tragedia latina per la quale Quintiliano esprimeva un apprezzamento incondizionato era la Medea di Ovidio, che anche nel Dialogus de oratoribus di Tacito (12,6) è qualificata come celeberrima e accostata al Tieste di Vario. Sia il Tieste di Vario sia la Medea di Ovidio sono, come si sa, perduti. Per mettere a fuoco il significato del giudizio di Quintiliano basterà rilevare che egli non spendeva neanche una parola per Seneca, giudicato evidentemente inferiore, come tragediografo, non solo a Vario e Ovidio, ma anche ad altri tragici perduti, ossia Accio e Pacuvio, che Quintiliano lodava pur considerandoli incapaci di raggiungere la perfezione formale, nonché Pomponio Secondo, figura di spicco dell’età giulio-claudia anche dal punto di vista politico-militare, che Quintiliano riteneva di gran lunga il migliore tra i poeti tragici «che aveva visto» – e aveva visto anche Seneca: in un altro luogo dell’Institutio oratoria (8,3,31) ricordava infatti una disputa pubblica, avvenuta quando era giovane, proprio tra Seneca e Pomponio Secondo sulle scelte lessicali da operare in tragedia.

Se consideriamo quale sia stato l’influsso che il corpus tragico di Seneca (otto drammi autentici, tra i quali una Medea e un Tieste, a cui si aggiungono due tragedie spurie) ha esercitato sul teatro europeo dal quattordicesimo secolo in poi – ne furono profondamente ispirati, tra gli altri, Shakespeare, Corneille, Racine, Alfieri –, dobbiamo senz’altro lamentare la perdita delle tragedie di Accio, Pacuvio e Pomponio (la fisionomia poetica di quest’ultimo, in particolare, è per noi del tutto evanescente), ma possiamo soprattutto comprendere quanto grave sia stata la scomparsa del Tieste di Vario e della Medea ovidiana, che, qualora si fossero conservati, avrebbero forse plasmato diversamente la storia della letteratura occidentale post-classica.

Cosa siamo in grado di dire di questi due capolavori scomparsi? Cominciamo dal Tieste. Il suo autore, Lucio Vario Rufo, fu amicissimo di Virgilio e Orazio, oltre che di Augusto e Mecenate. Qualche appassionato di letteratura del Novecento lo ricorderà quale personaggio della Morte di Virgilio di Hermann Broch, che lo immagina come una figura scarna, elegante e dignitosa, con un viso mobile e teatrale; e ogni persona colta sa che egli, dopo la prematura scomparsa di Virgilio (19 a.C.), curò (insieme a Plozio Tucca?) la pubblicazione postuma dell’Eneide. In vita ebbe fama e prestigio letterario analoghi a quelli degli amici Virgilio e Orazio. Come il Tieste, anche le altre sue opere sono perdute: scrisse, probabilmente nel 43 a.C., un poema epico-didascalico, il De morte, i cui esigui frammenti rivelano eleganza stilistica e ingegno compositivo (doveva trattarsi di un poema di matrice epicureo-lucreziana che insegnava a non avere paura della morte). Sembra inoltre essere stato autore (prima del 35 a.C.) di un poema epico-narrativo di tipo omerico, evocato da Orazio in una delle sue Satire (1,10,43-44). Se questo poema omerizzante fu evidentemente eclissato dall’Eneide e sembra essere presto caduto nell’oblio (non se ne conserva né il titolo né alcun frammento, e Orazio è il solo ad accennarne), assai più a lungo sopravvisse il De morte, che Macrobio ancora leggeva nella prima metà del quinto secolo (i quattro lacerti superstiti di quest’opera sono appunto i passi che Macrobio cita nei Saturnalia per mostrare che Virgilio imitava Vario).

Ancor più a lungo sembra essere sopravvissuto il Tieste, una copia del quale forse esisteva ancora nell’Alto Medioevo. In due codici scritti tra la fine dell’VIII secolo e la metà del IX troviamo, infatti, il titolo della tragedia (Incipit Thuestes Varii) seguito da una didascalia da cui apprendiamo che il Tieste fu commissionato a Vario, dietro lauto compenso, da Augusto dopo la battaglia di Azio, e che fu messo in scena nel corso di celebrazioni pubbliche del 29 o del 28 a.C. Dopo il titolo e la didascalia i due codici, che hanno una fonte comune, non offrono, tuttavia, il testo del Tieste, bensì un prontuario erudito sull’uso dei segni diacritici. È senz’altro probabile che l’amanuense che vergò il manoscritto da cui questi due codici derivano avesse sotto gli occhi, nel modello da cui copiava, tutto il Tieste, ma che per nostra sfortuna fosse poco sensibile alla grande letteratura e avesse quindi deciso, dopo aver trascritto il titolo della tragedia e la didascalia, di non perdere tempo a copiare anche il testo vero e proprio, più interessato al prontuario proto-filologico. Potrebbe essere stata questa improvvida decisione – la decisione di uno scriba poco perspicace – a condannare per sempre alle tenebre la vetta della poesia tragica latina.

Circa il contenuto del Tieste siamo in grado di dire molto poco: possediamo, infatti, un solo frammento sicuramente attribuibile al dramma, a cui si aggiungono tre frammenti che con diversi gradi di plausibilità possono essere ricondotti a esso (si veda Adrian S. Hollis, Fragments of Roman Poetry, c. 60 BC-AD 20, Oxford 2009, frr. 156-158; 245). Da questi frammenti ricaviamo che la tecnica metrica di Vario era grecizzante, molto più rigida di quella dei tragici latini precedenti e simile a quella di Seneca tragico, che a Vario, evidentemente, si ispirava. Dall’unico frammento certo (l’allitterante iam fero infandissima / iam facere cogor, «ora sopporto le cose più indicibili, ora sono costretto a farle») deduciamo che il tema del Tieste di Vario coincideva sostanzialmente con quello del Tieste di Seneca: Atreo, cui spettava il potere su Argo, e Tieste erano fratelli; Tieste seduceva Erope, moglie di Atreo, e con il suo aiuto lo detronizzava; Atreo riusciva tuttavia a recuperare il regno, costringendo il fratello all’esilio; a un certo punto, però, lo richiamava in patria, fingendo di desiderare una riconciliazione, ma in realtà volendo vendicarsi; la vendetta era la più atroce possibile: Atreo uccideva i figli di Tieste e ne imbandiva le carni al loro padre, suo fratello.

Ancor meno possiamo dire della Medea di Ovidio, di cui si conservano due soli frammenti, non particolarmente significativi: nel primo (servare potui: perdere an possim rogas?) Medea si vanta di poter distruggere facilmente Giasone, poiché è stata in grado di salvarlo; nel secondo (feror huc illuc, ut plena deo) Medea si descrive in preda al furore, trascinata qua e là come invasata da un dio. Sia il primo verso (un trimetro giambico) sia il secondo (un dimetro anapestico) riprendono la tecnica metrica di Vario.

Tra il Tieste di Vario e la Medea di Ovidio c’era, tuttavia, una differenza essenziale: il Tieste di Vario era stato commissionato e concepito per essere rappresentato in teatro, con scenografia, attori ecc.; Ovidio, invece, afferma nei Tristia (5,7,27) di «non aver scritto nulla per i teatri»; essendo i Tristia successivi alla Medea, da tale asserzione deduciamo che la Medea era nata non per essere recitata da attori sulla scena, ma per essere declamata, staticamente, da lettori ‘professionisti’ o per essere fruita come libro. Per la mera lettura, pubblica e privata, e non per il teatro, erano concepite – a parer mio e di molti altri studiosi – anche le tragedie di Seneca, che in ciò, evidentemente, si ispirava a Ovidio.

Perché si perse la Medea di Ovidio? Secondo Quintiliano (Institutio oratoria, 10,1,98), essa mostrava «quanto Ovidio avrebbe potuto eccellere se avesse preferito dominare la sua ingegnosità piuttosto che indulgere ad essa». L’Ovidio della Medea era, dunque, un Ovidio imbrigliato dalle rigide convenzioni della forma tragica, un Ovidio che non dava libero sfogo alla sua fantasia inesauribile, un Ovidio, per così dire, poco ovidiano. Proprio per questa ragione – credo – la Medea scomparve: questo capolavoro straordinario ma singolare a un certo punto smise di piacere, poiché risultava troppo diverso dall’Ovidio più tipico, e in un momento imprecisabile fu percepito come un corpo estraneo rispetto al resto della produzione ovidiana, cessando quindi di essere copiato e raggiungendo il suo autore tra le ombre.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento