Il sistema dell’untore e il giallo del «paziente zero»

SCIENZA Secondo una ricerca pubblicata su «Nature», l’Aids arrivò negli Usa alla fine degli anni Sessanta. Non fu lo «scandaloso» comportamento dei gay a provocare l’esplosione dell’epidemia. La comunità Lgbtq ha lottato per l’elaborazione di protocolli condivisi con i pazienti

SCIENZA Secondo una ricerca pubblicata su «Nature», l’Aids arrivò negli Usa alla fine degli anni Sessanta. Non fu lo «scandaloso» comportamento dei gay a provocare l’esplosione dell’epidemia. La comunità Lgbtq ha lottato per l’elaborazione di protocolli condivisi con i pazienti

L’ultimo numero della rivista Nature pubblica un nuovo studio sulla comparsa del virus Hiv negli Usa. La ricerca utilizza tecnologie genomiche per ricostruire i primi passi del virus ed è opera di un gruppo di ricerca multidisciplinare guidato dal genetista Michael Worobey (università dell’Arizona) e dallo storico della medicina David MacKay (università di Cambridge).

Secondo un’opinione tuttora diffusa, la malattia fu portata negli Usa alla fine degli anni ’70 da un famigerato «paziente zero», il canadese Gaëtan Dugas. Invece, secondo i risultati di Worobey e colleghi, l’epidemia di Aids sarebbe arrivata negli Usa dieci anni prima, in provenienza dai Caraibi. E il paziente zero non c’entra.

La tesi non è nuova dal punto di vista scientifico – lo stesso Worobey l’aveva già sostenuto in una ricerca del 2003. La novità di oggi sta nella tecnica di analisi genomica: i ricercatori sono riusciti a sequenziare campioni del virus Hiv (fatto di Rna, una molecola simile al Dna) risalenti agli anni ’70 e prelevati da pazienti gay. Conoscendo il tasso delle mutazioni che li hanno differenziati dal ceppo originario, è stato possibile risalire alla probabile data di ingresso negli Usa dell’Aids.

La ricerca ha fatto rumore soprattutto perché scagiona Dugas, lo steward accusato di essere l’untore dell’Aids in Occidente. Dugas è morto nel 1984 e aveva mostrato primi i sintomi della malattia alla fine degli anni ’70. Come volontario aveva partecipato alle ricerche del Center for Disease Prevention (Cdc) per stabilire la modalità di trasmissione della malattia. Fornendo i nomi di decine di partner, permise ai ricercatori di accertare che il contagio avveniva per via sessuale. La scoperta fu pubblicata pochi giorni prima della morte di Dugas, che negli anni successivi divenne famoso come il primo «paziente zero» della storia della medicina – un «paziente zero» al quadrato.

L’espressione, infatti, fu coniata proprio in quell’occasione. Il modo in cui Dugas acquisì la sgradevole etichetta è assai istruttivo sul clima culturale che circondava quegli studi. Di solito, il nome dei volontari che partecipano alle ricerche scientifiche viene cifrato dietro codici anonimi.

Nella rete di contatti sessuali ricostruita dal Cdc, Dugas era inizialmente indicato come il paziente «O», da «Out-of-California», per contraddistinguerne la provenienza. Ma nel pubblicare i risultati divenne abituale interpretare quella «O» come il numero «zero», il paziente da cui tutto era iniziato. «Non ho mai usato quell’espressione, né sostenuto che Dugas fosse il primo caso di Aids negli Usa», dichiarò poi William Darrow, uno degli autori dello studio del 1984. Quel codice andava interpretato solo nel contesto della ricerca, che non puntava affatto a indagare chi avesse portato il virus negli Stati Uniti.

Ma nel clima di diffusa omofobia degli anni ’80, quel codice divenne una condanna: nell’opinione comune, l’epidemia nasceva dal comportamento promiscuo di uno straniero omosessuale.

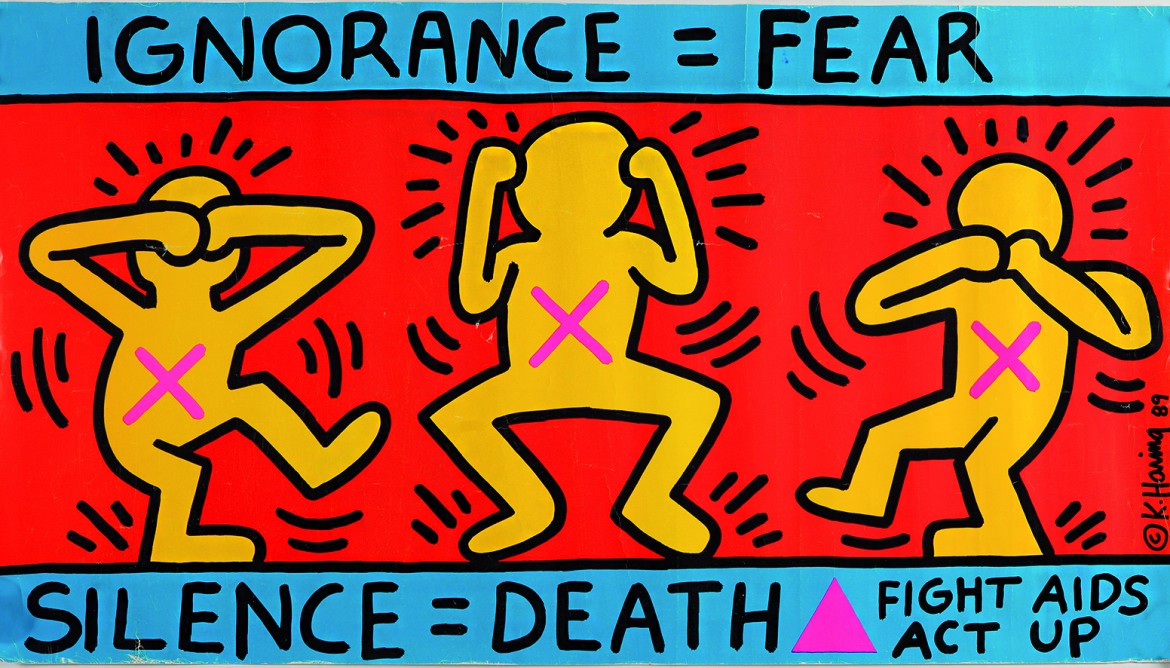

L’Aids sembrava dunque un castigo divino meritato da chi praticava uno stile di vita scandaloso. Le autorità sanitarie ignorarono l’emergenza, malgrado gli sforzi degli attivisti per i diritti dei gay nel chiedere di affrontarla con i mezzi della scienza e non con l’isteria.

Tra i principali responsabili della pessima fama di Dugas vi fu il giornalista Randy Shilts. Fu lui l’autore del best-seller «And the band played on: politics, people and the Aids epidemic», pubblicato negli Usa nel 1987. Il libro raccontava la comparsa e la diffusione iniziale dell’epidemia in quel clima di ignoranza e sospetto. Shilts identificò in Dugas il «paziente 0» individuato dai ricercatori. Senza affermare che il primo malato fosse proprio lui, il libro accusava Dugas di aver intenzionalmente contagiato altre persone, continuando ad avere rapporti occasionali pur dopo la comparsa dei sintomi della malattia, spingendo le autorità a chiedere condanne penali contro simili pratiche.

In realtà, nei primi anni ’80 le conoscenze sui comportamenti a rischio erano scarse. Ad attirargli la fama di «untore» fu dunque la sua stessa disponibilità nel condividere informazioni preziose per i ricercatori. I dati forniti da Dugas, tuttavia, salvarono molte vite negli anni successivi.

Shilts non era un omofobo reazionario. Gay dichiarato e attivista, scrisse la sua inchiesta proprio per raccontare la rimozione collettiva nei confronti del problema Aids, che attraverso siringhe e trasfusioni nel frattempo colpiva anche fuori dalla comunità gay. Per tutelare l’obiettività della sua indagine volle conoscere il risultato del suo test di sieropositività solo alla consegna della prima stesura di «And the band played on». L’esame risultò positivo e anche Shilts morì di Aids nel 1993.

La sua vicenda, forse ancor più di quella di Dugas, illustra l’importanza del contesto culturale che circondò le informazioni raccolte da giornalisti e scienziati: indipendentemente dal loro significato concreto, quelle informazioni alimentarono la caccia al capro espiatorio gay persino quando provenivano da quella stessa comunità. Gli effetti sulla ricerca scientifica furono significativi: all’inizio degli anni ’80, i National Institutes of Health statunitensi spendevano per la ricerca sull’Aids solo un decimo degli investimenti dedicati alla legionella, in proporzione al numero di vittime.

La comunità gay statunitense però non subì passivamente la condanna sociale. In quegli stessi anni sorsero decine di comitati, negli Usa e altrove, per spingere la comunità scientifica a fare il proprio lavoro nonostante i condizionamenti sociali.

Con la lotta all’Aids, nacque un movimento che metteva al centro del sistema sanitario i diritti dei pazienti indipendentemente dal loro status. Gli attivisti gay rivendicavano l’elaborazione di protocolli di ricerca condivisi con i malati e terapie che tenessero conto anche della qualità della vita dei pazienti.

Da quella battaglia nacque anche la questione globale dell’accesso ai farmaci. A causa dei monopoli brevettuali, i farmaci anti-Aids sono talmente costosi che milioni di pazienti nel sud del mondo a lungo non hanno potuto permettersi le terapie anti-retrovirali che hanno prolungato l’aspettativa di vita delle persone sieropositive. Le campagne dagli attivisti Lgbtq, tuttavia, sono stati in grado di piegare persino l’Organizzazione Mondiale del Commercio: nel 2001 i trattati internazionali furono emendati per anteporre i diritti dei malati alle norme sulla proprietà intellettuale.

Nei tre decenni trascorsi dalla morte di Dugas, la ricerca del colpevole dell’epidemia è gradualmente cessata. Secondo molti scienziati la ricerca del «paziente zero» ha poca rilevanza. «Trovarlo», sostiene l’epidemiologo David Heynmann della London School for Hygiene and Tropical Medicine, «ha senso solo se è ancora vivo e sta diffondendo il contagio. Ma nella maggioranza dei casi, soprattutto nelle epidemie di grandi dimensioni, le cose non stanno così».

In effetti, nel controllo delle malattie infettive è molto più importante ricostruire la rete sociale dei malati per prevederne l’evoluzione. Nel caso di pandemie come Aids, influenza aviaria o Ebola, occorre integrare informazioni da fonti diversissime, che vanno dalle relazioni personali e professionali, ai social network fino alla rete dei trasporti globali.

Per la complessità di queste ricerche, le équipe mediche sono ormai affiancate da team di fisici e informatici. Gli stessi scienziati che fino a una dozzina di anni fa si occupavano dei frattali, delle reti informatiche e della diffusione dei liquidi all’interno dei solidi porosi oggi elaborano gli algoritmi che prevedono i picchi stagionali, i potenziali focolai di infezione e ottimizzano le strategie di vaccinazione.

«Applichiamo alcune tecniche usate per la simulazione dei materiali o della turbolenza a fenomeni dove le particelle o gli agenti sono persone», ha spiegato in un’intervista Alessandro Vespignani della Northeastern University di Boston, uno dei principali studiosi delle reti sociali. Si tratta di una disciplina in rapidissima espansione, a cui dobbiamo la scoperta che ogni essere umano è separato da qualunque altro sulla Terra da sei gradi di separazione al massimo. In un mondo così connesso, chiunque può diventare untore. Basta trovarsi dal lato sbagliato del pregiudizio.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento