Il secolo selvaggio e tribale di Rabito, «inafabeto» sulla Olivetti

Non accade spesso, ma talvolta accade che uno scrittore del tutto estraneo agli ambienti culturali, ai premi, al sistema dei media e delle case editrici divenga all’improvviso un caso letterario, una vera e propria anomalia che si incista come un corpo estraneo in un mondo chiuso e allergico. Viene subito in mente Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, scoperto e pubblicato da Giorgio Bassani per la casa editrice Feltrinelli, a un anno dalla morte del suo autore nel 1958.

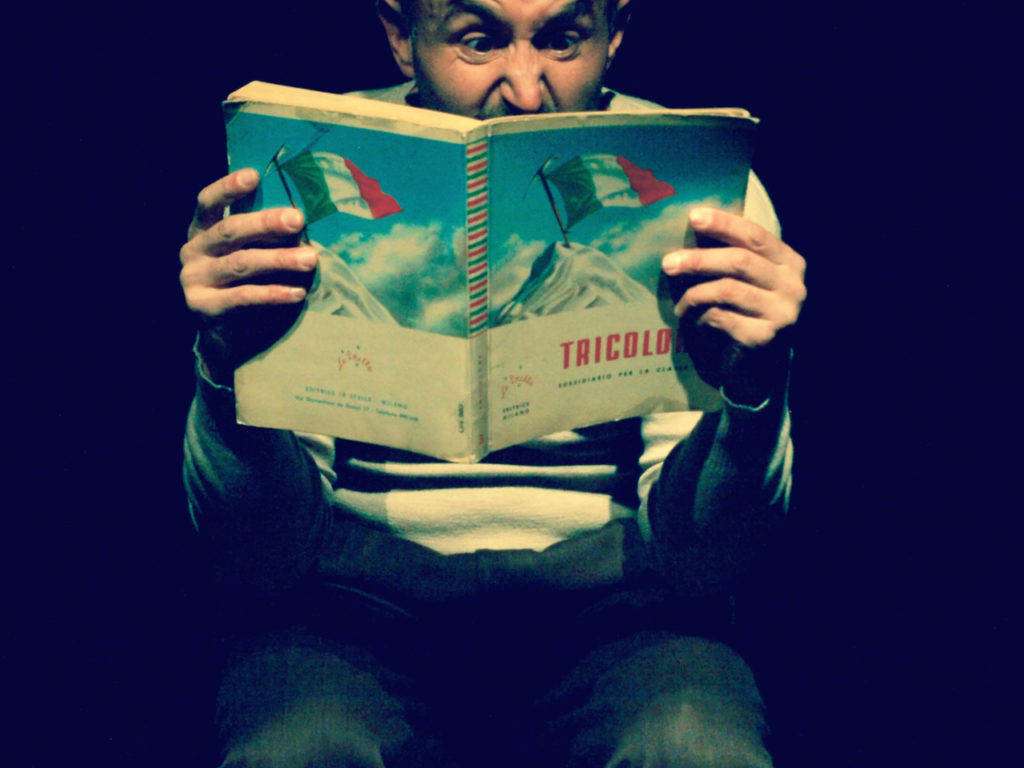

Ma questa è la storia di un «Gattopardo popolare», scritto in una stanza spoglia e tutta per sé, in cui l’autore amava ritirarsi lontano dalla voce querula della moglie, la quale a stento comprendeva l’esigenza di chi trascorreva ore e giorni davanti a una scassata Olivetti Lettera 22 a battere i tasti per raccontare la storia della propria vita. Siamo all’inizio degli anni settanta e Vincenzo Rabito, originario di Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, classe 1899, consegna nelle mani del figlio Giovanni più di mille cartelle dattiloscritte fittissime, buttate giù seguendo il ritmo della narrazione orale nelle forme di un impasto linguistico che agglutina dialetto siciliano, neologismi, italiano e bizzarre traslitterazioni. Insomma, una lingua che non si dà in natura e che non per nulla è stata definita «rabitese»: «Questa è la bella vita che ho fatto il sotto scritto Rabito Vincenzo, nato…». Sono queste le prime parole di Terra matta, edito nel 2007 da Einaudi per le cure di Evelina Santangelo e Luca Ricci, opera divenuta presto un successo letterario internazionale tradotto in diverse lingue, e poi un documentario firmato da Costanza Quatriglio.

Viene ora pubblicato, sempre per Einaudi e con il titolo Il romanzo della vita passata, un secondo dattiloscritto consistente in più di millequattrocento pagine, ridotte a poco meno di cinquecento nell’edizione a stampa («Fuori collana», pp. X-494, € 25,00), che il figlio Giovanni ha salvato dall’incuria del tempo e dalle mani di chi, invece, come la moglie, avrebbe preferito sbarazzarsene. Gli appunti raccontano la vita di Vincenzo Rabito, questa volta però da una prospettiva inedita, secondo i ritmi e le accortezze di una scrittura narrativa più matura, come attesta lo stesso attacco del libro in terza persona, dove Rabito prende le distanze da sé e si trasforma in personaggio: «Questo il romanzo della vita passata di questo inafabeto del povero Rabito Vincenzo, che era nato il ciorno del 31 marzo dellanno 1899, nel paese chiamato Chiaramonte Qulfe, di allora provincia di Siraqusa, nella via chiamata Marcurzia, che era figlio di Rabito Salvatore e de Qurriere Salvatrice».

La difficoltà del dettato è presto superata grazie a una prosodia cadenzata e regolare che si condensa a grumi sulla pagina e fa percepire in modo sensorio la corporeità del testo, così vivo e reale. Questo è chiaro sin dall’impaginato in cui saltano subito all’occhio l’assenza di una suddivisione interna in paragrafi, come se la scrittura fosse un lento fiume che trascina a valle detriti e massi, e la pesantezza della pagina, senza spazi, anzi punteggiata tra una parola e l’altra da segni interpuntivi: «questo; il romanzo; della: vita: passata: diquesto; inafabeto; del povero; rabito…».

L’opera è un caso di scuola per gli appassionati di filologia d’autore non tanto o non solo perché è un testo postumo e quindi non pubblicato in vita dall’autore, ma perché è stato necessario adeguarlo a criteri editoriali, formali e di contenuto. Proprio il figlio, in qualità di curatore del volume, ha modellato la lingua del testo rendendola fruibile a un pubblico generalista e ha selezionato gli avvenimenti e gli snodi più interessanti, cassando più della metà delle pagine paterne e divenendo di fatto co-autore del volume.

Ma di là dalle questioni più propriamente formali, il Romanzo mette in scena un narratore originario, dalle doti davvero inconsuete, il quale, con voce selvaggia, violenta e tribale, che affonda le proprie radici nella tradizione italiana di Folengo e Ruzante, e nondimeno del Basile del Cunto de li cunti, racconta la storia di un poverissimo bracciante agricolo sulla cui generazione, «i ragazzi del ’99», ha pesato la tragedia del fascismo e delle due Guerre mondiali. Costretto a lavorare sin da giovanissimo a causa della prematura scomparsa del padre, Rabito insieme con i suoi sei fratelli ha vissuto una parte consistente della propria vita in condizioni economiche pressoché disperate, accontentandosi di quel poco che un faticoso lavoro in campagna gli permetteva di guadagnare. Nel complesso, la sua vita non è stata poi così diversa da quella di tanti altri giovani della sua generazione che sono stati mandati al fronte, nel suo caso specifico a quello nordorientale, dove aveva il compito di scavare trincee proprio in quei mesi in cui era necessario che la linea del Piave, dopo la disfatta di Caporetto, resistesse all’assalto delle truppe tedesche. Scrive Rabito: «E questa crante e sanquinosa bataglia à stata fatta piú assaie delle ciovenotte della valirosa chilassa (classe ndr) del 99, che tante ci nerino che ancora erino senza sapere che voledire morire, e poie magare senza essere adestrate, che quanto li austriece volevino passare tutte queste ciovenotte ànno credato: “Di qui non zi passa!”. E quinte il nemico non à passato. Che non lo dico io, che staio scrivendo questo libiro, ma lo dice la sto ria della querra 15-18. Certo che di queste ciovenotte del 99, nella bataglia del Piave, ni ànno ammazato assaie, che li ànno ammazato quanto e come si ammazino li agnelle nelle feste di Pasqua».

Il racconto prosegue con le descrizioni dell’avvento del Fascismo, con l’emigrazione nell’Africa colonizzata alla ricerca di avventura e di denaro, con il lavoro faticoso nelle miniere tedesche di carbone sotto i bombardamenti degli alleati, e poi con lo sbarco in Sicilia, prima che la guerra finisse e seguisse la pace.

Forse proprio in virtù della consapevolezza di non aver perso l’incontro, seppur tragico, con la Storia, sempre un passo accanto agli snodi centrali del primo Novecento, lo scrittore vive nel dopoguerra una vita all’insegna della tranquillità e del ritiro, si compiace del lavoro di cantoniere provinciale in una strada vicino al suo paese natale e si sposa, per quell’epoca, fuori età e con una donna con la quale non va d’accordo. Eppure, dà vita a tre figli e garantisce loro quel futuro di studio e di conoscenza e quella mobilità sociale che a lui erano state precluse.

Ed è qui che una vita come tante prende una piega impensata. Fino a pochi giorni prima della sua morte, avvenuta il 18 febbraio 1981, Vincenzo Rabito batte costantemente sulla macchina da scrivere con una frenesia e un bisogno di parlare che ci consegnano non un’opera sola, come si era creduto sino a poco tempo fa, ma due autobiografie, diverse, spurie, dense e materiche che sono in fondo materiale letterario, antropologico e storico.

Insomma, lo spaccato di una generazione di uomini che attraverso la voce magmatica di Rabito diviene lo spaccato di una nazione.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento