Il mio corpo non è una merce

Scaffale «Marcel Duchamp e il rifiuto del lavoro». Riflessioni intorno al libro di Maurizio Lazzarato

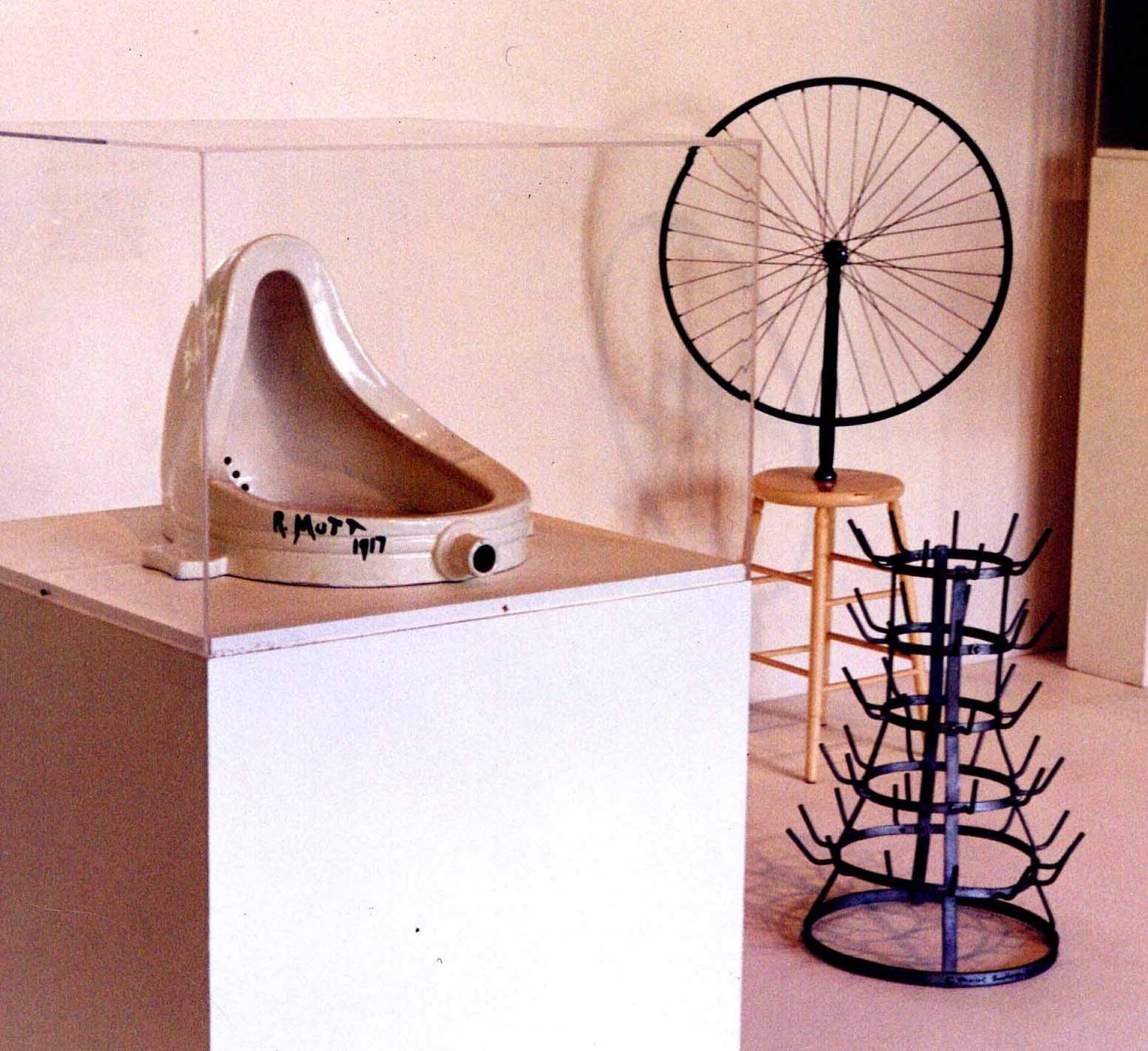

Marcel Duchamp e i suoi readymade (Fontana, Ruota di bicicletta e Scolabottiglie)

Marcel Duchamp e i suoi readymade (Fontana, Ruota di bicicletta e Scolabottiglie)Scaffale «Marcel Duchamp e il rifiuto del lavoro». Riflessioni intorno al libro di Maurizio Lazzarato

Quello dell’arte è un terreno impervio. Dapprima sembra offrirci un segno forte, indicare con immediatezza il suo bersaglio, conferire espressione vivida all’idea, mostrare nella sua pratica il cuore del problema. E però, poi, si ritrae, non asseconda fino in fondo ciò che vi si vorrebbe leggere, afferma le proprie prerogative, ci ricorda, alla fine, che «è sempre un’altra cosa». Eppure, quale esempio migliore di quello della pratica artistica per misurare il rapporto tra mercato e creatività? Non più un segmento ai margini della grande industria, una «sovrastruttura», o una provincia del cosiddetto «consumo improduttivo», ma un rapporto insediato al centro stesso di quella produzione immateriale che si estende, ormai, lungo tutto l’orizzonte della valorizzazione capitalistica. E che quindi ripropone in termini nuovi un antico problema. Come sottrarre il proprio agire allo sfruttamento. Come cessare di lavorare alacremente contro la propria libertà?

Questo il tema che Maurizio Lazzarato affronta nel breve scritto dedicato a Marcel Duchamp e al suo corpo a corpo con il mercato dell’arte, i suoi valori, la sua temporalità. Nell’«agire ozioso» dell’artista, nella autonegazione stessa di questa figura, l’autore ricerca, se non proprio un modello, almeno una traccia da seguire per mettere a fuoco il «rifiuto del lavoro» nel mondo del capitalismo cognitivo.

Quello operaio, contenuto non solo come arma ma anche come profetico desiderio di libertà nella pratica dello sciopero, lo abbiamo visto esplodere a livello di massa e articolarsi nelle forme più diverse e astute, durante tutta l’espansione dell’economia fordista, fino alla sua crisi. Quello ancora più antico, fantasioso e immaginifico, lo troviamo sedimentato nelle innumerevoli narrazioni (presenti fin dal Medioevo in quasi tutti i paesi d’Europa), del Paese di Cuccagna nel quale la messa al bando del lavoro è il primo «principio costituzionale» e l’abbondanza senza sforzo l’immagine stessa del mondo liberato. Nessuno, in fondo, ha mai dimenticato che il lavoro nasce esplicitamente da una maledizione biblica.

Scomparsi, almeno per il momento, i contadini affamati e allucinati della vecchia Europa e in via di rapida riduzione gli operai alienati inchiodati alla catena di montaggio, il lavoro cognitivo, e l’«intellettualità di massa», come anche è stata designata questa forma emergente di soggettività, occupano sempre più diffusamente la scena sociale. Con il comando sapientemente celato dietro una non meno tirannica «committenza» ognuno è chiamato a «inventarsi» la propria vita messa al lavoro, a «crearsi» un’identità produttiva, a innovare se stesso come produttore e come prodotto. Tutti «artisti», insomma, e tutti sfruttati. Che anche quella di arrangiarsi è pur sempre un’arte.

Dagli anni ’80 in poi il mito e la retorica della creatività dilagano. Qualcuno ci vede addirittura una «classe». La «creatività» diventa infine «capitale umano» e impresa. Ogni velleità liberatoria è sacrificata al calcolo costi\benefici. Il rifiuto del lavoro si fa allora problematico nel momento stesso in cui quest’ultimo si rende indistinguibile dalla propria «realizzazione» e dalla stessa vita del singolo.

Ecco allora che la figura dell’artista in rivolta contro il proprio ruolo sacralizzato e contro la sua valorizzazione sul mercato sembra mostrare in controluce un paradigma. Una strategia di riconquista della propria temporalità, un principio di autogoverno della vita, il recupero di quello spessore antico dell’otium, che aveva affascinato Lafargue. Trarre ispirazione da tutto questo e assumere la diffidenza di Duchamp nei confronti dell’idea stessa di «creazione» come strumento di autodifesa diventa a questo punto del tutto legittimo e promettente. Ma la storia dell’artista, con tutte le sue contraddizioni, il suo attrito con il tempo e la stessa presa di commiato dalla propria identità, resta collegata a una vicenda individuale. Nondimeno lascia il segno, apre a un possibile, smaschera l’assenza di alternative. Allude a un generale rovesciamento dei valori.

La storia del lavoro cognitivo è una storia collettiva, seppure impensabile prescindendo dalle singolarità irriducibili che la hanno vissuta, la vivono e le impongono la dimensione del molteplice. Non sarà dunque una pensierosa presa di coscienza, un solitario azzardo esistenziale, a decretarne l’implosione, ma la bancarotta del «capitale creativo» sul mercato, il suo brutale deprezzamento, la sua insuperabile ricattabilità. E qui, per il rifiuto del lavoro, comincia una nuova storia, ancor più radicale di quella che la ha preceduta.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento